刘宝珺:“祖国需要我”

原标题:“祖国需要我”,他是荣获世界地质学最高荣誉的第一个中国人

1996年8月4日,北京人民大会堂里气氛热烈。被誉为国际地学界的“奥林匹克”盛会——国际地质大会首次在我国举办,来自世界101个国家和地区的6000多位地质科学家齐聚一堂。

此次大会还评选出了国际地学最高奖“斯潘迪亚罗夫奖”,而获奖者正是我国沉积学的奠基人之一,中国科学院院士刘宝珺。他也是百年来第一个获此殊荣的中国科学家。

其实,这既不是刘宝珺第一次蜚声海内外,也不是他开创“首次”获奖的先例。

作为国际地科联“全球沉积委员会”领导成员和全球沉积地质计划中国委员会主席,他曾多次出席国际学术会议,组织并参与了国际全球沉积地质研究工作,也积极将国外最新的前沿资讯、研究方法和成果介绍到国内。

从事地学科研教学60多年来,刘宝珺在沉积动力学、岩相古地理学、层控矿床学、成岩成矿、全球变化、盆地分析等方面成果丰硕,发表论文120多篇,出版各类专著20部,并于1989年荣获首届中国地质学界的最高荣誉奖“李四光地质科学奖”。

他提出的“沉积期后分异作用与成矿作用”理论领先国际学术界;结合沉积学研究发现了罕见的“碳酸盐风暴岩”;开创了我国采用全球地质事件观点研究成矿作用的先河;主导绘制我国迄今最为系统详尽的岩相古地理图集;提出“统一地质场”理论,首次将全球变化的观念引入我国地学研究领域;主编《沉积岩石学》等我国首批专业沉积岩石学专著,对我国地质、石油、煤田、冶金行业的发展起到了关键的推动作用。

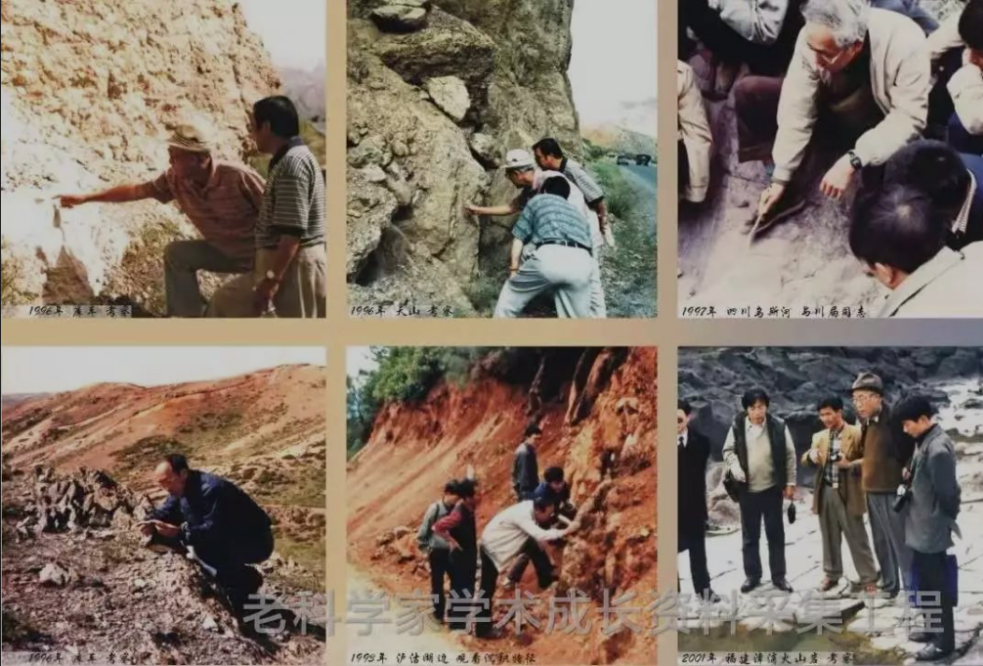

刘宝珺野外科学考察旧照

支持刘宝珺数十年如一日奔走在山野间,在艰苦的地质行业不断取得累累硕果的,除了基于对地球科学执着的热爱,更深层次的则是他对祖国深切的爱!

出生于教育家庭的他,从小耳濡目染,热爱传统文化,崇拜科学家和国学大师,自小便立下科学报国的志向。“我们必须关心中国的前途,大家都在思考要投身到哪一领域救国,要么搞实业,要么学技术。”

将自己交给国家,听从祖国安排。“我很自豪地说,我的很多选择都是遵从初心。”

他第一次投身于祖国所需是从南开中学毕业时,本已被保送燕京大学化学系就读的刘宝珺,收到了一封清华地质系学长的来信。

“中国有960万平方公里的土地,要养活5亿人口……国家很需要地质人才!”

面对国家的需要和时代的召唤,刘宝珺欣然从之。

1953年刘宝珺(前排中)与大学同学合影

1953年,毕业后的刘宝珺被分配到大西北找矿,全年在野外风餐露宿,生活和工作条件异常艰苦,大家喝的水都是苦的。他后来回忆说:“根本不会考虑条件有多恶劣,就是觉得祖国需要我。”

60年代初期,沉积学理论研究进入到一个新的发展阶段,刘宝珺主动将这一学科引进国内,翻译多部专业著作,成为将国际沉积学前沿理论引入我国学术界的先驱者。

1971年,刘宝珺带队前往云南滇中砂岩铜矿展开地质探矿工作。经过多日勘察,他对先前根据经验总结形成的成矿古环境及矿床的成因结论,勇敢地提出了质疑。为了证明自己的看法,他白天外出实地考察,晚上查阅国内外资料。在收集多处矿石,研究矿石成分,掌握第一手资料的基础上,提出关于成矿古环境及矿床成因结论的新创见。这一新理论迅速推广到全国,为探测铅、锌、铀等矿种的工作起到了极大的促进作用。

他主编的《沉积岩石学》成为中国地质沉积学的开拓性专著,对我国地质、石油、煤炭、冶金等多个行业都具有重要的意义,至今仍是沉积学人才培养的经典教材之一。他牵头完成的我国南方迄今最为系统详尽的岩相古地理图集,被国外学者誉为岩相古地理研究领域的集大成者。

进入上世纪90年代后,他引导国内沉积地质工作者把全球变化的研究放在重要位置,成为我国深度参与国际有关全球沉积地质研究工作的执牛耳者。

刘宝珺一辈子都在为我国地学事业谋发展,在国际上着力提升中国沉积地质科学话语权。刘宝珺也从未停下自己的脚步,他热心于资源环境保护、地质科普等事业,用另一种方式贡献着自己的光和热……

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]周图伽.美玉如斯,沉积人生:刘宝珺传[M].中国科学技术出版社 上海交通大学出版社,2020.

[2] 李响.刘宝珺:国家、科学、生活的有机融合[J].今日科苑,2017,9:1-5.

[3] 任光莉.刘宝珺:大地作纸写华章[J].党员干部之友,2021,2:38-39.

[4] 李文昌.拳拳报国志 浓浓地质情——刘宝珺的沉积人生[J].沉积与特提斯地质,2020,3.

[5] 穆治国.国际地学界的世纪盛会——第30届国际地质大会综述[J].科学中国人,1996,9:15-17.

[6] 张茜.做个思维活跃的“多面手”[EB/OL].中国科学家博物馆,(2018-05-14)[2022-09-29].http://www.mmcs.org.cn/gz/1224/4571/4575/2018-05/165395.shtml.