陆婉珍:石化王国的巾帼英雄

原标题:博士答辩一个小时就通过,她是石化王国的巾帼英雄

她是石科院(中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院)分析化学室眼睛最“毒”的人,在她面前,谁也不敢撒谎装样。一次,她向一位研究生核实分析方法的准确性,学生回答:“差不多吧。”她一下子严厉了:“什么叫差不多?到底差多少?”

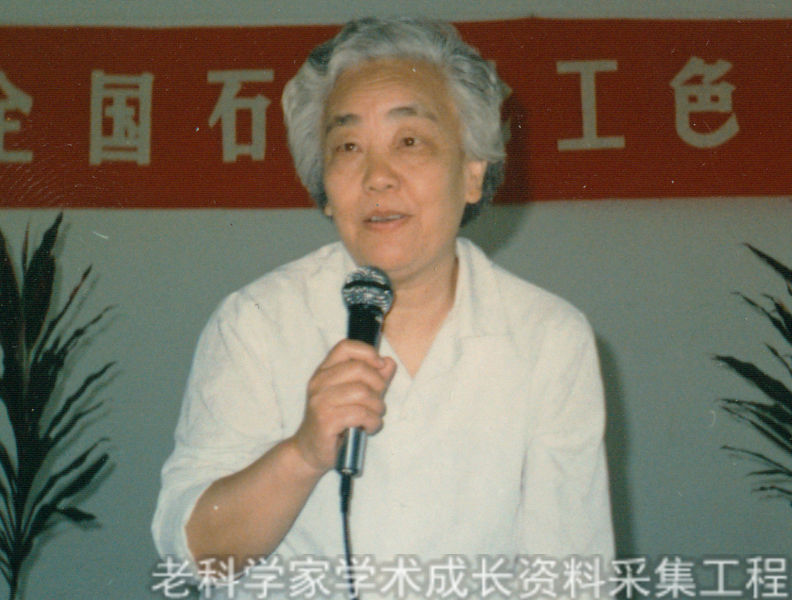

她就是陆婉珍,我国著名分析化学和石油化学专家,中国科学院院士,“全国三八红旗手”。她长期主持我国原油评价工作,建立了我国自主的原油评价体系;她还是我国近红外光谱分析技术的先驱,编写了我国第一部系统介绍近红外光谱技术的专著。

“都像钱学森那样为建设国家出力,咱们国家不就富得快了嘛”

1946年,陆婉珍于重庆中央大学化工系本科毕业,次年留学美国。1949年,陆婉珍在美国伊利诺伊州立大学获硕士学位,1951年又在美国俄亥俄州立大学获化学博士学位,博士论文答辩时,她仅用一个小时便顺利通过。

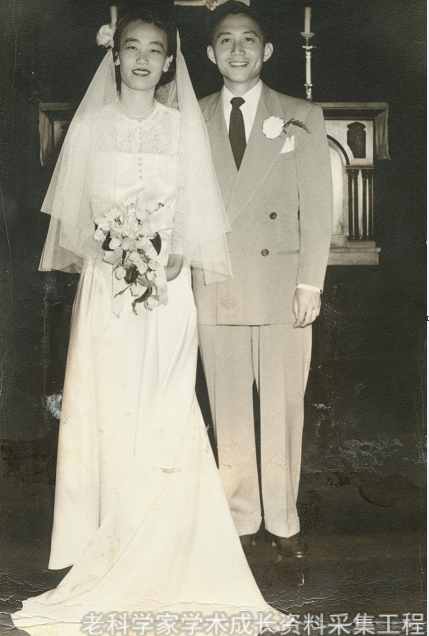

当新中国成立的喜讯传到太平洋彼岸时,陆婉珍和丈夫闵恩泽喜出望外,当即决定回国。闵恩泽,是“中国催化剂之父”,2007年度国家最高科学技术奖获得者。尽管在美国,他们已经过上了相对优裕的生活,科研、工作条件也十分优越,留下来很容易出成果,但在他们的心里,出国的唯一目的便是学习先进知识技术,有朝一日为祖国建设做贡献。

当时,美国政府已经开始限制理、工、农、医等专业的人才回到中国,陆婉珍夫妇的归国之路变得异常艰难。他们一方面在工作中努力钻研先进科学技术,收集各种技术资料,为参加新中国建设做准备;一方面为了冲破阻挠,联系各处能够相助的朋友。

1955年初,闵恩泽得知以前的一位同事在香港的一家印染厂当厂长,便写信请他帮忙。这位同事与其公司董事长商量后,向闵恩泽发出聘书,邀请闵恩泽到香港担任研究室主任。收到聘书后的陆婉珍和闵恩泽获得了进入香港的机会和居留权,美国移民局因此也很快便同意了他们的离境申请。

1955年9月,陆婉珍夫妇打点行装,从旧金山乘坐威尔逊总统号邮轮来到离大陆咫尺之遥的香港。为了尽快回到内地,他们婉拒了厂长的一再挽留,打算以探亲的方式离开香港。但是按香港当局规定,须在香港任职9个月后方可获批到内地“探亲”。

最后,在香港《大公报》主编的帮助下,1955年10月,陆婉珍夫妇与钱学森夫妇搭乘同一列火车回到了大陆。

当陆婉珍在晚年回忆起这段坎坷的归国经历时,她说:“学得知识和技能,自己搞出点东西,对国家富强起来起点作用,也是一种富有啊。学成回来,都像钱学森那样为建设国家出力,咱们国家不就富得快了嘛。”

“大胆去做,办法总比困难多”

1955年底,刚刚归国的陆婉珍立刻参与到了北京石油炼制研究所(现中国石化石油化工科学研究院)的筹建工作。那时,百废待兴的新中国,炼油领域还是一片空白。身为分析组组长的陆婉珍,身边仅有十几个年轻人,手头资料也仅有《1956年国家重要科学技术任务书》《石油部科学研究院远景规划初步方案纲要》两本发展规划。

这些年轻的分析人员主要由中科院大连石油研究所培训的一批技术人员和1956年以后分配来的大中专毕业生组成。两本规划倒是周详,列明了石油化学分析所需的各种色谱、光谱、质谱等物理仪器和分析方法。仪器可以进口,可是,用这些仪器去做什么?自己所学专业与分析化学虽同属化学领域,但是两者研究方向、内容、实质都完全不同。

陆婉珍仔细思量后,认识到分析化学对于石油化工发展的重要性。她下定决心要建立一个从分子水平上认识石油、石化产品及各种有关催化剂及添加剂的平台。

“决定了的事就不要再犹豫,大胆去做,办法总比困难多。”

1956年,北京石油炼制研究所筹建处讨论工作照(左二陆婉珍、右一闵恩泽)

在陆婉珍的努力下,短短几年时间内,门类较为齐全、人员配套完整的石油分析研究室便建成了。根据学科和任务情况,陆婉珍还搭建起了较为完整的油品分析技术平台,开拓了油品组成和性质分析的光谱、色谱和电化学等分析方法,为炼油工艺和催化剂的科学研究提供了大量的分析数据,对保证科研课题的顺利开展发挥着重要作用。

上世纪60年代初,陆婉珍领导建立的分析平台成功应用于科研领域,并逐步向工业生产推广,解决了我国油品研制和炼油工业装置生产过程中遇到的许多技术问题,很好地配合了“五朵金花”(即流化催化裂化、铂重整、延迟焦化、尿素脱蜡及相关的催化剂和添加剂等5个方面的工艺技术)的研究开发,以及原油加工方案的制定等重大科研工作的完成和实施。

当时,“五朵金花”炼油新技术之一的催化重整技术的首套工业装置正在大庆炼油厂试车。其生产的多种产品都合格了,唯有二甲苯总是不合格,相关技术人员请来了陆婉珍。陆婉珍利用新安装的气相色谱仪做成分分离,研究实验数据后作出判断:产品中混有汽油,生产系统中有漏点。根据她的判断,生产人员很快便发现了漏油部位,疑难问题迎刃而解,为该套装置的顺利投产发挥了关键作用。

从此,陆婉珍的名气便传开了,人人提到陆婉珍都要赞叹一句:“陆总的‘眼睛’真厉害!”

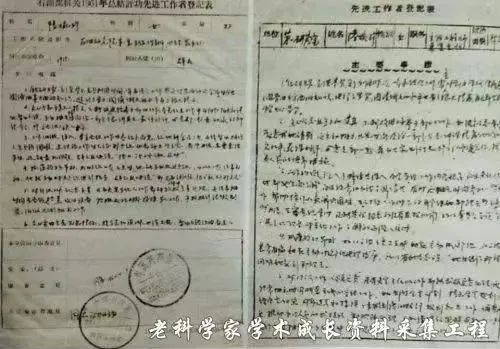

1961年,陆婉珍被评为石油部先进工作者的登记表

在参与了我国第一套催化重整工业装置和第一套催化裂化装置开工后,陆婉珍将“气相色谱测定汽油辛烷值”“电量法测定硫、氯、氮、水、盐及砷”等创新方法和实践经验进行认真总结,主持汇编了《重整分析方法汇编》《石油化工分析方法汇编》《中国原油评价》等资料。

上世纪八十年代开始,陆婉珍带领科研人员在我国首次开发出了弹性石英毛细管色谱柱,这是我国气相色谱技术发展的一个里程碑。随后,针对复杂炼厂气和汽油中不同烃类组成,她又指导研究生研制出了多孔层毛细管柱和填充毛细管柱,为我国重大新型炼油工艺的开发及时准确地提供了分析数据。此后,陆婉珍又在液相色谱柱研制方面做了大量有创新性的研究和应用工作。

1994年,独具慧眼的陆婉珍决定组建近红外光谱研究团队。因为国内大多数人对这项技术不是很了解,质疑之声比比皆是。陆婉珍顶住了压力,她认为近红外光谱是一项极具发展和应用前景的技术,尤其是在石化分析领域,极有可能掀起一场分析效率的技术革命。

陆婉珍根据当时国情,选择了固定光路结合CCD检测器的仪器研制方案,组建了研发团队,采用产、学、研相结合的方式,完成了该技术必备的软硬件及油品分析模型的开发和商品化,研制出了成套的实验室型和在线型近红外光谱仪,并在诸多领域得到了实际应用。

陆婉珍一直主张“研以致用、以用促研”,她认为基础理论本身不是目的,研究的目的是开发用于生产实际的新技术和新产品,从而促进生产力的更大解放。如今,我国在近红外光谱技术研发和应用领域呈现出的良好局面,与陆婉珍的辛勤耕耘是密不可分的。

“组织五六个人和我一起干比我一个人干强”

陆婉珍先后培养了26位硕士、20位博士和5位博士后,打造出了一支能战斗、敢攀登的研究团队。她说:“我一向认为,对于我们这些岁数较大的科技工作者来说,为事业培养高素质的研究人员是最重要的事情。搞科研工作,组织五六个人和我一起干比我一个人干强,带出一支技术强素质好的队伍,比自己出成果写论文更重要。”

1993年,陆婉珍在实验室指导研究生

对于后学,陆婉珍一向严格要求,特别是在工作作风和个人品德方面,更是眼里揉不得沙子。在当时的石科院分析研究室,几乎每一个新来的研究生都能听到这句来自师兄师姐们的善意提醒:“当心哪,老太太的眼睛比她的那些仪器还厉害,一眼就能看透你,别想着偷懒讲条件!”

严厉的陆婉珍对于后辈的爱护也同样是出了名的。大家都说:“在陆总手下工作是一种幸福!”她发现自己手下一位出身兰州农村的博士生有困难,就把自己刚领到的“博导”津贴给学生送去。她的一个研究生要结婚了却没有房子,面临着无法在北京立足的窘境,陆婉珍立刻找到有关负责人据理力争,用争来的一间平房留下了一个人才。

2005年,陆婉珍参加博士学位授予仪式

2015年11月17日,陆婉珍在京逝世,享年92岁。她一生热爱祖国、崇尚科学、严谨求实、敬业奉献,为中国分析化学和石油化学事业发展作出了卓越贡献。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考资料:

[1]褚小立.新青胜蓝惟所盼:陆婉珍传[M].上海交通大学出版社,2013.

[2]陈贵信.此爱绵绵无尽期——记石化分析专家陆婉珍院士[J].中国工程师,1995(02):27-30.

[3]庞莉莉.心如水澄明——记中国科学院院士陆婉珍[J].中国石化,2007(02):16-20.