陆钟武院士谈大学生及青年成才

陆钟武院士曾任东北工学院院长,沈阳市科协主席。他除了自己研究的领域外,还十分关心青年学生的教育,关心大学生成才。近年来他先后为东北大学的学生演讲,用他的亲身经历和学生对话,交谈。为使大家对大学生及青年成才问题有更深刻的理解,记者请教了陆钟武院士,听他谈大学生及青年成才。

----------------------------------------------

做官、做生意、做学问,都得先要做人

非智力因素远比智力因素重要得多

自我价值与服务祖国和人民的统一

-----------------------------------------------

记者:陆院士,大学生及青年应该怎样提升素质,努力成才,您能告诉我们年轻人成长主要在那些方面吗?

陆钟武:我们今天的话题是大学生及青年成才,我个人理解,一个人的成长,无非是两个方面,一个是智力方面,一个是非智力方面。大学生及青年应同时注意这两个方面的发展和提高。我一直强调,不管你将来做什么—做官,做生意,做学问,都得先要做人。

世界上最著名的心理学家研究这两种因素的关系比例时提出:决定一个人将来是否有贡献的诸多因素中,非智力因素远远比智力因素重要得多。由此可见,非智力因素有多么重要。

记者:您提出的非智力因素都包括那些方面呢?是不是通常所说的“情商”?

陆钟武:非智力因素比“情商”要宽泛得多,我认为非智力因素包括人的基本觉悟,事业心,品德修养,作风、学风,身体健康五个方面。

我觉得最基本的觉悟还是两个“观”,即人生观和世界观。胡锦涛同志考察北京大学时对青年提出了希望,其中谈到要时刻心系民族命运、心系国家发展、心系人民福祉,要把爱国热情转化为立足岗位、刻苦学习、发奋工作的实际行动;江泽民同志在北大100周年校庆大会上对青年提出的希望,其中一点就是讲人生观的问题,他希望青年“要坚持实现自我价值与服务祖国和人民的统一。”我看这是正确人生观的核心内容。

现在的问题是,大家都想实现自我价值,但是有些人把服务祖国、服务人民给忘了,留了一半,丢了一半,没把二者统一起来。

哈佛大学的教育目标是什么?是“为增长智慧走进来,为更好地服务祖国和同胞走出去”,这句话在哈佛大学的校门口就能看见。

-----------------------------------------------

“不服输”在一代人的心理扎下了根

要想做番事业,就必须艰苦奋斗

克服浮躁,“宁静致远”

-----------------------------------------------

记者:现在年轻人都喜欢搞自我设计,您看应该怎样确定个人的目标?

陆钟武:有些年轻人自我设计,计划几年后可以当处长,几年后可以当局长,再几年后可以当厅长,或者说几年后可以赚到多少钱,有多大的住房、别墅,当然还有“宝马”。不过,我要提醒一句,不管你当什么“长”,赚多少钱,重要的是你准备干什么。人还是要有一个正确的根本观点的。

我想把我们这一代人在这方面的情况介绍给大家。我们年轻的时候,正是抗日战争,当时心里最大的问号是为什么小小的日本,能吞掉中国半壁江山?为什么诺大的中国这么无能,任人宰割?我当时在重庆读小学、中学,几乎天天有空袭警报,有时看到空战。日本飞机飞得也不算太高,可国民党兵的高射炮却打得更低,就是够不上,打不着,所以人家也根本不理你。这种种现象,再加上历史课老师也讲了很多在中国近代历史上,割地赔款、不平等条约等。耳濡目染,就产生一种不服输的思想,将来中国什么时候能翻过身来?强大起来?这是当时不少知识分子的一种愿望、一种信念。解放以后,逐渐懂得了那就是所谓的工业救国、教育救国及科技救国思想,不够全面,因为还有一个政治体制问题。然而,当时这种不服输的心理在这些人身上扎下了根,使得很多人发奋学习,为将来报效祖国打下了坚实的知识基础。

记者:想做番事业,应该怎样奋斗呢?

陆钟武:一个人要想做番事业,就必须艰苦奋斗,否则什么事也做不好,做不成,天上掉馅饼的事是不可能的,这是早已被历史和现实证明了的。大家都知道历史上和当代的许多名人以及他们所取得的伟大成就,我希望大家更多地了解一下他们艰苦奋斗的精神。近些年来,艰苦奋斗的精神在有些人的思想当中淡薄了,认为现在物质条件好了,不用在艰苦奋斗了,这是一个极大的误解。

我回忆自己以前所做的工作,完全同意艰苦奋斗永不过时的口号。记得20世纪50年代末,我在研究高炉气体力学问题的时候,整天除了必要的讲课和会议外,就是坐在图书馆里翻书,看杂志,坐了一两个月,下班前还借两本书刊晚上回家再看,一弄就是半夜,最终拿出了一套自己的理论。做实验,到工厂去验证,都证明是正确的,可以用到高炉上去。于是,写了一篇很长的文章。但是你敢不敢把这篇文章拿出来?拿出来就要面对相关专业所有的专家,包括当时我们崇拜的苏联的院士。你这个毛头小伙子(那时我30岁)胆子也太大了!所以文章写出来后放在抽屉里一两个月,冷静思考有关问题,反复推敲,苦思冥想,最后还是拿出来了。跟大家一讲,居然有99%的人反对,还给你扣上“理论脱离实际”等帽子!但是,我坚信我的东西是对的。当时的日子是不好过的。直到70年代后期,西方的杂志进来了,有人看到了人家搞的东西,里面有的公式跟我的一模一样,只是他比我晚了整整十年。在那以后我才松了一口气。

记者:我看您非常喜欢“宁静致远”四个字,您是怎样理解和体会它的含义的?

陆钟武:当前学术界,尤其是年轻人中间,很不好的倾向就是“浮躁、浮夸、急功近利”,什么事都安不下心来做。

说一个很小的例子。我有个博士生,原来是学冶金的,念我的博士,方向定为工业生态学,跟他原来的方向不一样,变化很大。他刚入学不久就来问我,他写篇什么论文为好。我一愣,不知怎么回答,因为他入学不久,谈不上写什么文章。所以我不客气地说:“你还没入门呢,你写什么文章啊?你着什么急啊?”后来才明白,他是看其他专业的同学们都在写文章,有的已经发表了,甚至有的同学来问他,你发表了几篇文章,问来问去,把他问毛了,实在坐不住了,才来找我的。我就跟他讲,心里不能长草,不能浮躁,要静下来,要宁静致远,否则你什么也学不下去,更不用说写论文了。

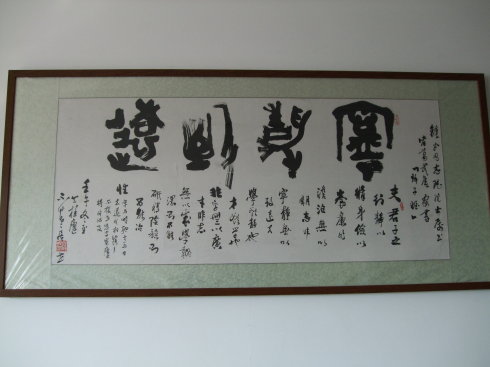

真正好的东西是经过千锤百炼的,古人说:“十年磨一剑”是有道理的。我很欣赏“宁静致远”这四个字,诸葛亮的原话是“非宁静无以致远,非淡泊无以明志”。所以我请人家写了一幅横匾,挂在我的家里,我又自己动手写了一幅“宁静致远”挂在研究所的正厅里,而且署了我的名字.陆钟武院士谈大学生及青年成才。

----------------------------------------------

“修身、齐家、治国、平天下”

要做有根基的知识分子

每人都要掌握一两项终身受益的体育运动项目

--------------------------------------------

记者:陆院士,品德修养很重要,那么它都包含那些内容呢?您怎么看大学生及青年的实践活动?

陆钟武:我们中国人自古以来就讲究个人修养。在“修身、齐家、治国、平天下”这句古训中,头一条就是修身,也就是品德修养。修不了身,就齐不了家,治不了国,更平不了天下。学问再大,才华再高也不管用,可见修身有多么重要。古代是如此,现代也是如此,而且丝毫不差。所以,加强品德修养十分重要,年轻人一定要下功夫。

品德修养包涵的内容很广泛。例如,人是否正直、诚信?是否谦虚谨慎?品行是否端正?能否与人共事?心胸宽不宽?肚量大不大?是不是遵纪守法等,甚至它还包括懂不懂文明礼貌。高尚品德和良好的个人修养不是自然形成的,而是受教育和自我教育的结果;是按照正确的人生观、价值观,不断学习,不断自我约束、自我规范,经过磨练的结果。

理论联系实际问题,就学习而言就是学风,就工作或待人接物来讲就是作风。大学生在学习期间不要对实际工作不重视,不感兴趣,要重视学校布置的假期社会实践,要下去调查研究,去实践,否则就会变成没有根基的知识分子。浮在上面,很难做出什么大事。我们年轻的时候是经常去工厂的,有时一去就几个月,了解了不少实际情况,交了不少朋友,上自厂长、下至工人,这非常重要。

记者:您讲的非智力因素还包含一个身体健康,听说您在东北工学院当院长的时候写了一篇关于身体健康方面的文章,能不能介绍给我们听一听?

陆钟武:对于大学生,都应该是身体很健康,很强壮,精力很充沛,是朝气蓬勃的青年。我写了一篇文章,题目是《每人都要掌握一两项终生受益的体育运动项目》,凡不受年龄限制,无论是青年、中年或老年都能操练的体育运动,都可列入这类项目。例如:跑步、轻重器械、武术、徒手操、步行、乒乓球、羽毛球、游泳、网球等均是。这些项目所需器材和条件,一般比较简单,独自一人或有一名伙伴即可操练,因而比较灵活,便于普及。

为什么要强调“终身受益”?是因为人的一生始终需要锻炼,尤其是中老年,更需要经常锻炼,即所谓“健康投资”。否则肌肉萎缩,脂肪堆积,机能衰退,抵抗力下降,容易生病,甚至过早地失去劳动力或失去生命。大学毕业后,如果不能精力充沛地为祖国的四化工作数十年,则不仅是个人之不幸,而且更是国家之损失。

知识分子主要从事脑力劳动,工作过程中“静”多“动”少,所以,为了增强体质,长期维持健康,更要强调体育锻炼。有些青年学生不注重体育,致使身体发育不好,肢细、肩窄、背驼、腰弯,属于“豆芽菜”型。在校园内外,我经常见到这样的学生。我担心在他(她)们漫长的人生道路上能否经得起沉重的学习和工作负担,能否经得起各种环境的考验。我还怀疑他(她)们是否具有远大的志向,爽朗的性格和宽广的视野。我希望这样的青年能认识到问题的严重性,下决心改变现状,认真地进行体育运动(每天一小时),以校正其体型,强壮其筋骨,焕发其精神,开阔其胸怀。

一般来说,掌握一两项上述项目,并不困难,但是持之以恒,长期坚持是很难的。

--------------------------------------------

树立拓宽知识面的目标

;一个人如果缺乏怀疑、冒险和创新精神,

是难以给社会创造出新东西来的

把外语当成交流工具来学

-------------------------------------------

记者:听了您的介绍,让我们对大学生及青年成长非智力因素的影响确实有了新的认识,那么对于大学生及青年成长在智力方面应该做些什么呢?

陆钟武:大学生的知识面越宽越好,我认为学理的要学工,学工的要学理;学理工的要学人文,学人文的要学理工;学文的要学武,学武的要学文。要理工结合、文理兼顾、文武双全,而且中西合璧。为什么?是时代发展的客观要求。事实上,从事任何实际工作,都要用到多方面的知识,何况现代科技的主要趋势是学科之间的交叉、渗透、移植。

知识面一定要宽,我建议同学一定要树立拓宽知识面的目标,并随时下功夫!

有知识是一回事,有能力是另外一回事。能力主要指的是什么?它包括自学能力、表达能力、实践能力、思维能力、创新能力、组织能力。

一个人如果仅仅有知识,而且很渊博,但是缺乏怀疑、冒险和创新精神,是难以给社会创造出新东西来的。这样的人充其量也只能起到一个继承、传授和普及科学的作用,只能是一个“复制者”,很难说是一个科学家。可见创新能力是很重要的。创新不是凭空而来的,它是在继承基础上的创新。

记者:学习外文有什么好的办法吗?

陆钟武:学好外文,要把外语当成交流工具去学,不能考试通过了四级六级了,但是用外语交流的能力还较低。

这里所说的交流主要是指日常会话;接受本专业范围内的信息,包括读书,读论文,读信,读文件;听讲课,听报告,听提问,回答问题等。

我教过英语,我的教法是注重每个字的发音、高声朗读、口头回答问题,另外就是听写。学生站起来读、说、必须大声读,能放开嗓子,声音够大才行。

另外,学专业的人学外语一定要读几本专业书,查字典,从头读到尾。学外语也要靠“逼”,不是靠自己“逼”,就是靠别人来“逼”。我的俄语就是“逼”出来的,记忆最深刻的是在学习几个月之后,去当了一次翻译的经历。那是1951年初夏,我的老师马汉尼克教授按教育部的安排要去南京、上海等地访问,作报告,介绍和宣传苏联的办学经验,要我去给他当翻译。我就跟着去了,当然是逼上梁山。每到一地,听报告的全是当地的大学校长、系主任、教授,有的是我当年的老师。那样的场面,我这个20出头的学生,从未见过,一上场心里就有几分紧张。面对这样一批高级人物,我万一要翻错了或翻不出来,怎么办,更紧张。退路是没有的,只好硬着头皮翻,全神贯注地翻。那时,南方的天已经很热,我又急又热,全身冒汗,不知出了多少身大汗!有风扇对着我背后吹也不管用,这一身身的汗完全是“逼”出来的。座谈会上也是这样,很紧张,所有的话都是我来翻,中文翻成俄文、俄文翻成中文,不停地来回翻,哪敢有一丝疏忽!总之,那次当翻译逼得够呛,但也受益匪浅。后来学好俄语的自觉性当然也就更高了!逼着自己学!

本人以特约记者的身份采写了陆钟武院士。我三次去陆院士家里,第一次是他发明旋转毛笔,参加全市的创造发明大赛;第二次是他为青少年赠书;第三次是他谈大学生和青年成材,他为东大的学生演讲。他不但是一个院士,是科学家,他还是一个管理者,一个教育家。