吴良镛:让人们诗意般栖居在大地上

一时间地动山摇,瓦砾、碎石、灰土不断在身边落下。当我们从防空洞出来,火光冲天,大街小巷狼藉一片,合川大半座城都被大火吞噬……这些痛苦的经历,促使我内心燃起了战后重建家园的热火。

——吴良镛

自2000年国家最高科技奖设立以来,2011年度最高奖首次表彰了一位建筑师——吴良镛,他是新中国建筑教育事业的开拓者之一,是我国建筑与城市规划领域的学术带头人。他创建了人居环境科学,建立了以人居环境建设为核心的空间规划设计方法和实践模式。

著名美籍华裔建筑学家贝聿铭曾说过:“不管你到哪个国家,说起中国的建筑,大家都会说起吴良镛。”

“探索中国人如何能有一个更好的居住环境,更好地生活、学习、研究和工作——这是我的责任,也是应尽的义务。”吴良镛说,他毕生追求的就是要让全社会有良好的与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。

1993年,吴良镛在美国芝加哥第18届国际建协大会上被授予亚洲建筑师协会金奖

战火中点燃建筑梦

1922年,吴良镛出生于江苏省南京市的一个普通家庭。他自幼喜爱文学、美术,兴趣广泛,读书刻苦勤奋。1937年南京沦陷前,吴良镛随兄长匆匆离开南京,先后到武汉、重庆求学。

“刚刚交完大学入学考试最后一科的考卷,就听到防空警报响起,日本人的战机突然来袭。”吴良镛回忆起1940年7月在重庆合川参加高考的情景时说,“当时我们赶紧躲到防空洞里,一时间地动山摇,火光冲天,瓦砾碎片、灰土不断在身边落下来,当我们从防空洞出来时,发现大街小巷狼藉一片,合川的大半座城都被大火吞噬。”

流离失所、国破家亡的民族血泪,促使吴良镛在内心树立了“谋万人居”的伟大理想。他怀着“从事建筑行业、重新修整惨遭蹂躏的城乡”的心愿,走进了中央大学建筑系。

大学期间,吴良镛在校刊《建筑》上发表了题为《释“阙”》的文章,建筑学家梁思成看到后很欣赏他的才华,让他到身边协助工作。“在梁先生身边工作,有机会看到他从国外带来的建筑领域的最新资料,这让我开阔了眼界,积累了不少建筑学知识。”说到恩师梁思成,吴良镛充满感激之情。

抗战胜利后,刚毕业两年的吴良镛应梁思成之约,协助他创办了清华大学建筑系,之后梁思成推荐吴良镛到美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系深造。在著名建筑师沙里宁的指导下,吴良镛开始探索中西交汇、古今结合的建筑新路,并于一年后取得硕士学位。

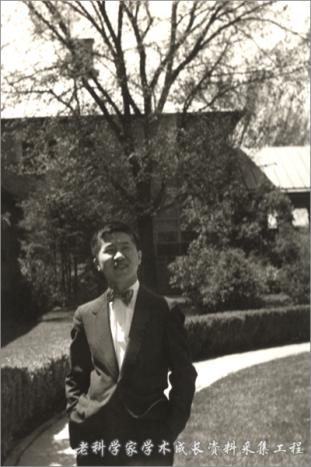

1949年,吴良镛在美国匡溪艺术学院校园留影

1950年,他收到梁思成、林徽因“新中国急需建设人才”的来信后,绕道香港回国,重新执教清华,探索具有中国特色的建筑设计与城乡规划之路。

20世纪50年代初,清华大学建筑学院教师和部分学生合影(前排右一为吴良镛)

“年轻时候,我曾在书本上了解到,西方城市有交通拥挤、住宅缺乏、失去自然等毛病,当时天真地认为,这些跟中国没什么关系。”吴良镛回忆说,“直到怀着满腔热情从海外回国参加建设时,我都依然认定所谓的‘城市病’只是资本主义的产物,社会主义中国不仅可以避免,而且还能建设得更好。”

然而,随着旧中国民生凋敝的影像在一批批拔地而起的新建筑、一座座百废俱兴的新城市身后渐渐淡去,吴良镛的心头却非常困惑:现实和理想呈现出较大偏差。吴良镛认为,数十年间,中国城乡变化虽然巨大,却并没能绕开“城市病”。

更让吴良镛感到揪心的是,城市文化建设面临着重重误区,有些城市呈现出不健康的规划格局:好的拆了,烂的更烂,古城毁损,新的凌乱。而且,城市同质化严重,千城一面现象尤为突出。

“自古太守多诗人”,对于城市的管理者,吴良镛说:“希望作为城市规划决策者的市长,都能具有诗人的情怀、旅行家的阅历、哲学家的思维、科学家的严格、史学家的渊博和革命家的情操。”

创立人居环境科学

改革开放以后,形形色色的建筑流派蜂拥而至,对我国城市建设产生了很大影响。一些未经消化的舶来品破坏了城市原有的文脉和肌理,导致有的城市成为外国建筑师标新立异的建筑设计实验场。

谈到这些问题,吴良镛有些愤慨:“不是说不能借鉴西方,但在学习中不能照搬照抄,拾人牙慧。失去建筑的基本准则,漠视中国文化,无视历史文脉的继承和发展,放弃对中国历史文化的内涵探索,显然是一种误解与迷失。”

吴良镛认为,人居环境应该包括建筑、城镇、区域等,是一个复杂巨系统,“过去我们以为建筑只是建筑师的事情,后来有了城市规划,有关居住的社会现象都应该是建筑所覆盖的范围。”

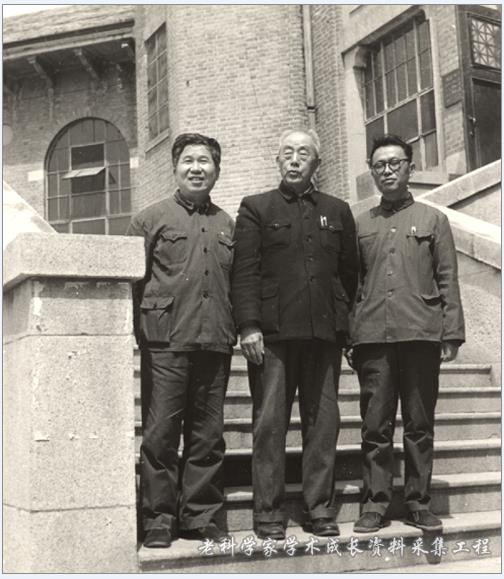

1978年,吴良镛(左一)和杨廷宝先生(中)在清华大学图书馆前合影

为了探索中国特色的建筑与城市理论的发展之路,吴良镛非常重视科学理论体系的构建。20世纪80年代初,吴良镛就开始了广义建筑学的思考,并于1989年出版专著《广义建筑学》,着眼点从单纯的“建筑”概念转向“聚居”,“从单纯的房子拓展到人、到社会,从单纯物质构成拓展到社会构成”,大大拓展了建筑学的视野。这部15万字的著作,引起建筑界广泛关注,被推荐为“一本建筑师的必读书”。

吴良镛的学术探索并未停止在“广义建筑学”,而是跳出学科范围的局限,从学科群的角度整体探讨。1993年,他创造性地提出了“人居环境科学”。人居环境科学以人居环境为研究对象,研究人类聚落及其环境的相互关系与发展规律,并提出了以城市规划、建筑与风景园林为核心,整合工程、社会、地理、生态等相关学科的科学发展模式。人居环境科学受到了国际建筑界的普遍认可,在1999年国际建筑师协会通过的《北京宪章》中得到充分体现。该宪章以人居环境科学理论为基础,提出“建设一个美好的、可持续发展的人居环境,是人类共同的理想和目标”。这一宪章被公认为是指导21世纪建筑发展的纲领性文献。

运用这一理论,吴良镛成功开展了从区域、城市到建筑、园林等多尺度多类型的规划设计研究与实践,先后获得国家最高科学技术奖、改革开放四十年改革先锋、世界人居奖、国际建筑师协会屈米奖(教育与评论奖)、亚洲建筑师协会金奖、陈嘉庚科学奖以及美、法、俄等国授予的多个荣誉称号。

让人们诗意般栖居在大地上

“一个真正的建筑大师,不仅看他是否设计出流传百世的经典建筑,也看他是否能让自己国家的老百姓居有定所。”吴良镛曾说,与公共建筑相比,他更在意民居。普通人的居住问题是建筑最本质、最核心的内容。

走进位于北京东城区西北部的菊儿胡同,可以看到青砖粉墙黛瓦的小楼错落有致、和谐搭配的树木花草生机盎然。然而这里20多年前却是蓬户蔽日,建筑密度高达83%,平均80人合用一个水龙头、一个下水道……

1987年,菊儿胡同一期工程开工典礼

1988年,吴良镛受邀为这个典型的“危积漏”(危房、积水、漏雨)地区“动手术”。他带领学生们先后画出上百张施工图,基本原则是不大拆大建,新建筑采用“插入法”,顺其原有肌理以旧换新。“衣服破了一定要扔掉吗?是不是可以想想办法,例如打个漂亮点的补丁,或者绣上图案。”

改造过后,回迁的老住户喜笑颜开:集中供暖、独立卫生间、通畅的上下水系统,小户型单元房普通百姓都买得起。菊儿胡同成为北京老城区改造的典范之作。1993年,这一危房改造项目获得联合国颁发的“世界人居奖”。

1995年,吴良镛(前排左二)在菊儿胡同

熟悉建筑界的人常说:“凡是到过北京的人,都曾亲身品读过吴良镛。”其实何止是北京?无论你是在上海、广州、深圳这样生机勃勃的改革开放前沿大都市,还是流连于苏州、桂林、丽江等古典与现代气息交融、自然与人文色彩竞艳的新兴城市,你肯定都曾亲身品读过吴良镛。

到过苏州的人,莫不为新旧相映生辉的人间天堂欣慰。吴良镛用匠心妙手设计的“九宫格”布局,让“白发苏州”既保留了古旧的韵味,又焕发出新的活力。

吴良镛领衔研究的《京津冀城乡发展规划》,构建出“一轴三带”的区域整体协调发展格局;曲阜孔子研究院、北京总体规划评估与战略研究、滇西北人居环境可持续发展规划研究、南水北调东线一期工程历史文化环境保护研究……从建筑到城市,从城市到区域,四十余项代表性实践项目,展现了吴良镛“匠人营国”的宏伟抱负,折射出他融“大科学”“大人文”“大艺术”于一体的人居环境科学的光芒。

“科学、人文、艺术的融汇就是‘人居之道’。”这是吴良镛先生对明日之人居的思考。他认为,人居科学要走向“大科学”,更多地与能源学、环境学、生态学、信息学等相关科学技术相联系;人居科学要走向“大人文”,要将“便民生”作为基本准则,住房与社区建设、城乡统筹发展、生态修复、人文复兴等,都与此息息相关;人居科学要走向“大艺术”,要把美学上抽象的美化为无所不在的空间的美、生活的美、融汇的美。

在吴良镛的心中,创造良好的、与自然和谐的人居环境,让人们能诗情画意般地栖居在大地上是他一生不变的梦想。

科学家小故事

1993年10月4日,北京危旧房改造试点工程之一――菊儿胡同类四合院工程被授予联合国1992年度“世界人居奖”。

菊儿胡同类四合院工程开创了北京城市中心更新的一种新途径,传统的四合院住宅格局得到保留并加以改进,避免了全部折除旧城内历史性衰败住宅。主持菊儿胡同改造工程的是清华大学教授吴良镛。

他创造性地提出了类四合院住宅模式,并从1989年起在菊儿胡同危旧房改造工程中分期予以实施。二至三层的单元房按四合院格局围合,居民独门独户,互不影响,同时又能到围房前院落进行邻里交流;院子里的金鱼缸、古树依然留存,旧四合院“天棚鱼缸石榴树”意境犹在;房屋的檐口和屋顶为中国式,轮廓丰富而美观;登上屋顶,还可远眺鼓楼,一览旧城风采。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]田雅婷.吴良镛: 筑梦人生[N],光明日报,2012.2.15.

[2]赵永新. 吴良镛: 万里行路,美好人居[N], 人民日报, 2012.2.15

[3]李扬. 吴良镛: 让人们诗意地栖居在大地上[N], 文汇报,2019.4.24.

[4]本文图片来源老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)