谢家荣:地下宝藏科学寻

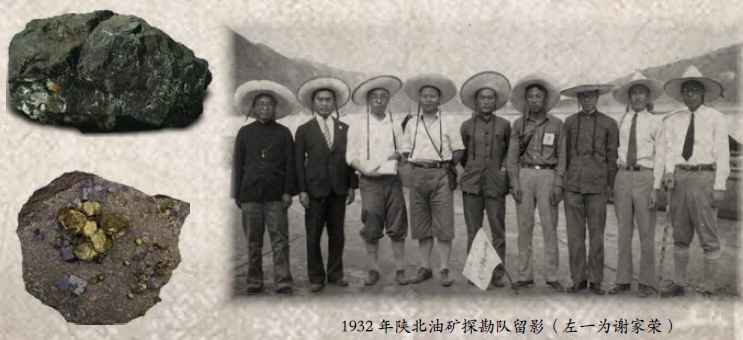

谁开创了中国矿床学、中国矿相学、中国煤岩学等十余门学科?谁是我国最早的石油调查者?谁最早将找油的战略目标指向今天的大庆地区,让中国一举甩掉了“贫油国”的帽子?他就是中国现代地质科学的拓荒者之一——谢家荣。

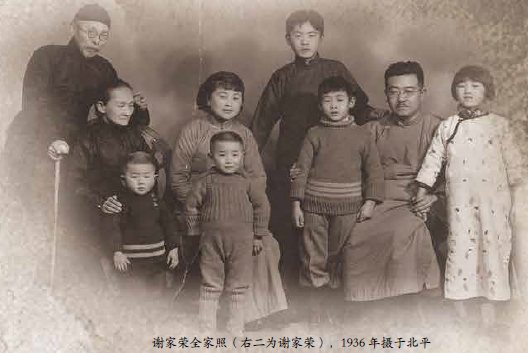

谢家荣(1898—1966),地质学家、矿床学家,中国科学院院士,1982 年国家自然科学奖一等奖获得者。

1.入门地质为强国

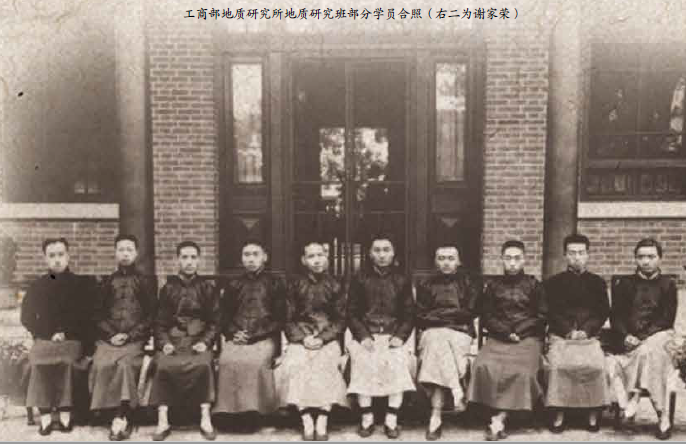

1898 年,谢家荣出生于上海市一个清贫的家庭。他的童年处在国家内忧外患的时局中。1913 年初中毕业后,由于上高中的学费凑不齐,他打算辍学回家。这时,恰逢工商部地质研究所地质研究班招生且不收学费,年仅15 岁的谢家荣以优异的成绩通过了考试,从此进入了地质学的大门。后来,他回忆时说道:“一个国家要富强,离不开工业的发展,而搞工业,离不开矿业的开发,因此,我选择了地质科学作为我终生的事业”。

1916 年7 月,地质研究班结业了。全班22 人中仅有18 人成绩合格拿到毕业文凭,谢家荣就是18 人之一。这是我国自己培养的地质科技工作者,后来被称为“十八罗汉”。

2.临危受命护器材

“七七事变”爆发后,谢家荣当时任教的国立北京大学及其他高校陆续南迁长沙市,组建国立长沙临时大学。谢家荣根据指示暂不南下,留下负责国立北京大学撤离后地质系遗留财产的保护工作。这期间,日伪政权曾经要求他到伪北京大学任职,遭到严词拒绝。为保护实验室里的铂金坩埚等贵重物品,谢家荣冒着生命危险想方设法带回家保管,使这些物品最终完好地交到了有关人员手中。随后,他只身南下,共赴国难”,几经辗转,经天津市,取道香港,飞长沙市,从此投身中国矿产测勘事业。

3.艰苦找矿为抗战

1937 年,谢家荣等人为调查湖南省江华县等地的矿产资源,徒步考察了整整两个月,几乎看遍了那里所有的矿区。在那里,他拜工头(班长)、矿工为老师,学习探矿实用知识,实地考察与理论研究相结合,切实掌握了勘测砂锡矿的基本知识和经验。1938 年,谢家荣被任命为资源委员会专门委员兼江华矿务局总经理。其间,他用最短的时间、花最少的经费创立了当时湖南省唯一一家用机器采锡的矿厂,目的是生产锡出口换汇,购买军用物资,直接服务抗战事业。

1940 年,谢家荣任资源委员会西南矿产测勘处(1942 年改为矿产测勘处)处长。在抗战期间,矿产测勘处不但地处荒僻多山、交通不便的西南地区,面临日机轰炸下随时准备搬迁的境地,而且一直处在“设备至为简陋,经费紧缺”的困难条件下。谢家荣带领大家克服了重重困难,度过了那段艰难的岁月。比如,市面上买不到磨制岩石薄片所需的加拿大胶,谢家荣想到了将陶胶片溶于松节油中来生产替代品的办法,并经过十几天的反复试验获得成功。

那时,不仅物资匮乏,而且物价高涨。谢家荣曾经这样说道:“必要时一切事可由我们自己来做,省下的钱我们要留作野外调查之用,万一公家一时不给我们款子,那我们只有吃饭不拿薪。我们学地质的应有这种苦干精神。”受谢家荣的影响,队员们也都非常节省。当时野外考察,每人每天有8 元出差补助费,但他们常常是3 个人一天才花8 元。就是在这样的条件下,谢家荣依靠科学发现或指导发现了淮南八公山煤田、福建省漳浦县铝土矿、安徽省凤台县磷矿、江苏省栖霞山铅锌银矿、甘肃省白银厂铜矿等一批重要矿产,是我国发现矿床最多的地质学家,有力地支援了抗战。

4.坚信科学找大庆

曾经,国际石油界普遍把中国当作一个贫油国,许多外国专家到中国考察后都断言:中国没有石油。但并不是所有的地质学家都赞同这种说法,谢家荣就是“中国贫油论”的反对者之一。

1949 年1 月,谢家荣指出,“中国石油的分布,决不只限于西北一隅”“依据地质理论,并为解决中国石油问题计,我们应该扩大范围,在中国各地普遍探油”。1949 年 8 月,谢家荣率团前往东北考察,面对这块富饶的黑土地,他在《东北矿产概况》中写道:“到现在为止,东北还没有发现的矿产,最重要的是石油……要扩大范围,彻底钻探”“从区域方面讲,我们将来的测勘工作,要特别注意松嫩平原,因为此地区到现在为止,还是一个处女地……”这一切都为后来大庆油田的发现埋下了伏笔。

1954 年,谢家荣将中国的含油远景区分为三大类总共20 个区,松辽平原位列其中。1955 年,在3 年石油普查刚一开始时,作为当时地质部普查委员会常委、总工程师的谢家荣就起草了《关于松辽平原石油地质踏勘工作方法》。1956 年提出了“储油层的确定和圈闭类型的研究”“尤其具有关键性的意义”的石油普查战术方针,对中国石油地质进行了艰苦的探索。1956 年,谢家荣绘制了《中国油气区及可能油气区分布图》,划分了三大类22 个油气区和可能油气区,并于次年发表《中国油气区和可能油气区的划分与评价》。这是迄今为止对中国石油分布所作的最全面的预测,其中就包括大庆油田所在的松辽平原。正是谢家荣等人的石油地质理论指导和科学预测,我国终于在1959 年发现了国内第一大油田——大庆油田,一举甩掉了“贫油国”的帽子。

本文摘自任福军主编的中国科学家故事丛书第1辑之《勇问天 巧问地》(科学普及出版社出版)