在东北工作了一辈子,把一生都奉献给了化学科研与教育事业

原标题:这个“南方人”在东北工作了一辈子,把一生都奉献给了化学科研与教育事业

这是一位清矍儒雅的耄耋老人。60多年前,为了国家的重工业建设,他从南方来到东北,从此扎根黑土地。在这里,他把自己的一生献给了化学研究和教育事业。他首开我国无机合成化学课程、建立了无机合成化学博士点及首个无机化学国家重点学科。他桃李满天下,为国家培养出了一大批科学家和优秀专业人才,其中中科院院士就有三位。他在东北坚守了一辈子。别人问他,人在他乡那么辛苦,为什么不走?他说,只要国家需要,苦不苦不在乎。这位老人,就是我国著名分子筛与多孔材料学家、中国科学院院士徐如人。

采集小组采访徐如人

命运多舛 求索艰难

1932年,徐如人出生于浙江上虞。抗日战争爆发后,年幼的他跟随父母颠沛流离。

二十世纪40年代家庭合影,后排右一为徐如人

15岁那年,父亲撒手人寰。后因战争形势和政治环境所迫,母亲迁往台湾。当时,徐如人和弟弟几乎成了孤儿。在那段无助的岁月里,是科学给徐如人开启了另一扇门,让他看到了希望,找到了方向。

50年代与弟弟合影照片,左徐如镜,右徐如人

1949年,他考取了复旦大学化学系。第二年,为了进一步深造,他转学到了上海交通大学。求学生活是困苦的。为了维持学业,徐如人在校外打零工,没有衣服,他就捡同学的旧衣服穿。这些磨砺让他愈加坚韧,也让他更觉安稳的环境来之不易,必须争分夺秒地用功。

大学时期上海交大同学合影,后排右四为徐如人

1952年,徐如人提前从上海交大毕业,年仅20岁。人生的重大选择随之而来:是选择留在条件优越的上海,还是投身天寒地冻、百废待兴的东北?他清楚地知道,新中国重工业羸弱,国家要在东北发展重工业,那里正需要大批像他这样的人才。年轻而澎湃的心让他做出了不二选择——响应国家的号召,去东北。

[cms4j:nextpage]

砥砺进取 敢为人先

为了祖国的强大,为了方兴未艾的事业,1952年深秋,徐如人冒着严寒,只身来到了东北人民大学(现在的吉林大学)。在这里,他同蔡镏生、唐敖庆、关实之、陶慰孙等老一辈化学家、教育家一道,投入到了化学系的艰苦创业之中。当时的条件十分艰苦。没有实验室,他们就清理出堆杂物的地下室做实验室;没有实验设备,就自己动手,用木板条搭建实验台,用墨水瓶制作酒精灯,用水桶做上下水;没有教学大纲和教材,他们就突击俄语,学习苏联教材,自己编讲义,写教材……

2009年 高等教育出版社出版《无机合成与制备化学》

1953年,21岁的徐如人第一次走上了讲台,给物理系1953级学生讲“普通化学”。面对台下上百双渴求知识的目光,他既感到激动和紧张,又感到骄傲和自豪。传道授业的使命从那天开启,三尺讲台,奠定了徐如人的工作之基,也成就了他教书育人的终生事业。

80年代,徐如人在指导青年教师研究工作,左起孟宪平、徐翊华、马淑杰、徐如人、吴玉瑶

[cms4j:nextpage]

心有大我 至诚报国

从吉林大学首开我国无机合成化学课程、建立无机合成化学博士点,到教育部、科技部正式批准在吉大成立首个无机化学重点学科、建立无机合成与制备化学国家重点实验室,从当年建系时不足百人,到如今桃李天下,徐如人参与创建并见证了吉林大学化学学院从无到有,从弱到强的过程。

从教六十余年,他为国家培养出了一大批科学家和优秀专业人才。其中,已被评为中国科学院院士的就有三位。

2012年9月,在徐如人执教六十年学术活动上,学生为他敬献“厚德载物、桃李成春”条幅

2017年,他还和妻子把毕生积蓄五百万元全部捐给了学校,设立教育基金,用以鼓励后学。徐如人在东北工作了六十七年,他深爱这片土地,也把对这片土地的爱,传递给他的学生、他的孩子、他身边的每一个人。

2000年徐如人与老伴儿庞文琴在长白山天池合影

谈到自己的教学生涯,徐如人曾经这样说:“我这辈子最高兴的是我的学生很出色。他们出国深造后,没有一个不回国的。回国,就是为了报效祖国。”

[cms4j:nextpage]

执着求索 勇攀高峰

对于科研,徐如人有一种勇于碰硬的拼劲。他认为做科研就要瞄准两个方向,一是前沿科技,另一个就是国家需要。上世纪八十年代,我国石油工业等多个领域发展所需的分子筛催化剂大量依靠进口。于是,他将分子筛确立为自己研究的方向,从此在这个工业催化材料的基础研究领域,开始了四十余年的漫长探索。

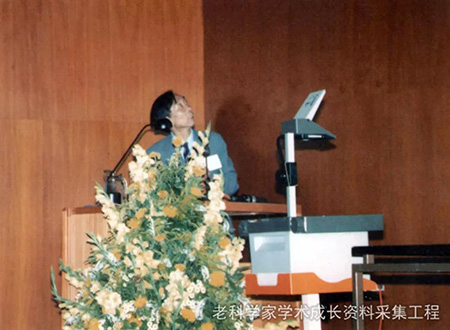

1989年5月,徐如人在第八届国际分子筛大会上作报告

多年来,徐如人和他的团队取得了许多具有前瞻性的重要研究成果:在国际上率先开发出近20种含传统分子筛骨架元素Si、Al、P等以外的其他杂原子分子筛,用以研发刚兴起的杂原子分子筛催化;以“Beta沸石晶化与新合成路线”“NHY的直接合成”等课题与石化总公司合作并获得专利授权,支撑了当时我国石油加工工业的兴起;在国际上率先合成出四大类八个系列新型微孔晶体,极大地推动了国际多孔材料科学的发展……

1981年,汉斯·莱歇特教授与徐如人及其研究生探讨学术问题,左起:赵敬平、陈中才、刘新生、汉斯·莱歇特、徐如人

1991年,徐如人当选中国科学院院士。他先后获得4次国家自然科学奖、3次国家教委(教育部)科技进步一等奖、何梁何利科学与技术进步化学奖等多项殊荣。可他并不看重这些荣誉,目光依然聚焦在分子筛领域的前沿研究中。“到目前为止,人类已经创造出上亿种物种、物相、化合物和材料。这些物种、物相、化合物和材料的化学性质以及它们间的化学反应主要决定于其凝聚态组成和多层次结构。”

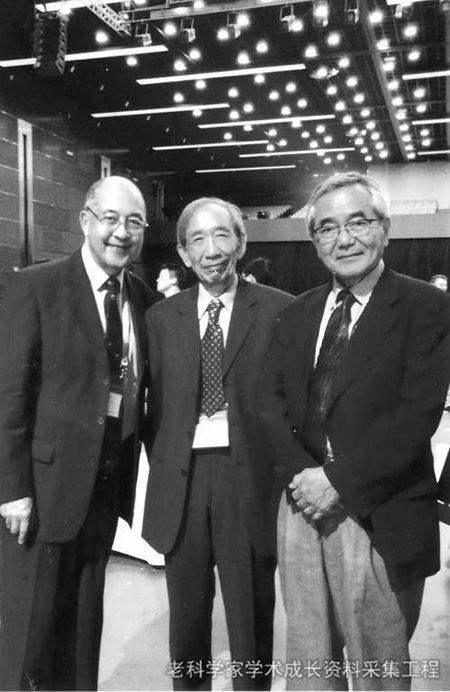

2016年7月,与法国Michel Che教授(左,国际催化大会前主席)和美国Ei-ichi Negishi教授(右,2010年诺贝尔奖得主)合影于第16届国际催化大会晚宴上

近年来,尽管是耄耋之年,徐如人依然在向化学的未知领域探索,矢志创立“凝聚态化学”这一新兴学科!

参考来源:

[1]吉林新闻网

http://www.jl.chinanews.com/bwrs/2018-12-18/55405.html

[2]吉林日报

http://jl.people.com.cn/n2/2018/1218/c349771-32421768.html

http://jl.people.com.cn/n2/2018/1219/c349771-32426276.html

[3]中国科学报

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/7/415813.shtm

[4]本文图片来源于采集工程