庄巧生:学会同小麦对话

原标题:痛别!庄巧生院士逝世,享年105岁

据中国作物协会、科技日报官方消息,我国小麦遗传育种学科主要奠基人之一、著名小麦遗传育种学家、中国科学院院士、第七届全国政协委员、中国农业科学院作物科学研究所研究员庄巧生先生因病医治无效,于2022年5月8日16时32分在北京逝世,享年105岁。

庄巧生,中国科学院院士,我国著名的小麦遗传育种学家。他毕生从事小麦育种与遗传研究,主持育成10多个冬小麦优良品种,取得显著增产效果;他主持“六五”和“七五”全国小麦育种攻关,编译多部专著,为发展中国小麦生产与育种事业和繁荣作物科学作出重要贡献。谨以此文悼念庄巧生院士!

修学农艺,结缘小麦育种

1916年8月5日,庄巧生出生于福建省闽侯县西南山区的一个农民家庭。儿时,他跟随父母漂洋过海到南洋短暂居住,后回国至福州定居。家庭的贫困促使庄巧生自小奋发向上,通过学习改变命运的自主意识始终铭记心间。

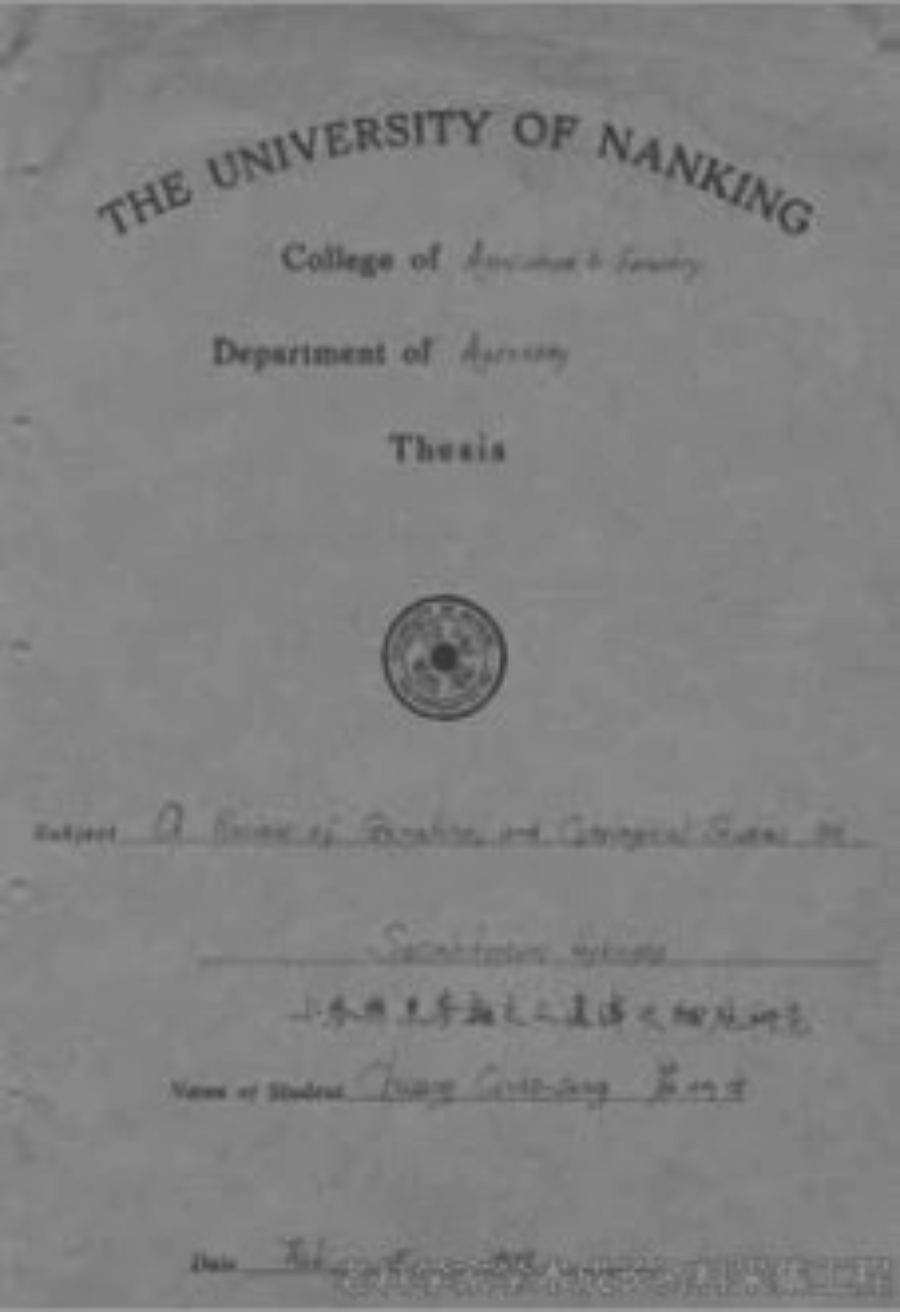

1934年1月,中学毕业的庄巧生以农科第二名的成绩,获得了福建省教育厅资助清寒学生修读大学的奖学金,为进入大学学习奠定了经济基础。翌年,他考入金陵大学农艺系。

当时,金陵大学属于教会大学,在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,直接引进西方近代教育模式,较为先进。金陵大学享有“江东之雄”美誉,尤其农林为中国先驱,闻名世界。

在金陵大学学习期间,庄巧生求知若渴,主修、辅修了大量感兴趣的课程。在艰苦的学习生活条件下,他以自己一贯的韧劲和耐力,克服战争带来的困难,以优异的成绩毕业,并入选为“斐陶斐荣誉学会”会员,被授予“金钥匙奖”,为自己未来的学术生涯奠定了坚实基础。

庄巧生在金陵大学的学士学位论文封面(南京农业大学图书馆藏)

潜心实验,农田里寻良方

1939年,庄巧生毕业后,立即启程前往中央农业试验所贵州工作站,跟随植物学家沈骊英从事小麦区域试验工作。

庄巧生每天带着种植计划书下地,认真观察、及时记载他所承担的品种区域试验和保种材料在各生育时期的表现,积累了丰富的田间经验。后来,他又辗转多地工作,并赴美国堪萨斯州立学院学习硬质小麦品质鉴定技术,为日后的科研奠定了坚实的基础。

1940年春,庄巧生(左)在贵阳的贵州省农业改进所试验地上调查小麦品种生长情况

1946年10月,庄巧生到北平农事试验场担任技正和麦作杂粮室主任,主持小麦育种工作。

当时华北平原是雨养农业,冬春干旱,两年三作,小麦单产很低,于是,庄巧生将育种目标放在以抗寒、耐旱、丰产稳产为主。

通过不懈努力,他在短短两年时间内明确出“燕大 1885”“北系3号”“北系11号”三个新品种,经过引种鉴定和群众评选后准备在周边地区试种推广。

然而,天不遂人愿,当年全国诱发了一次空前的小麦条锈病特大流行,导致小麦大幅度减产,庄巧生准备示范推广的三个新品系也由于严重感病没有成功。

1950年条锈病大流行以后,遗传育种专家蔡旭曾转赠一批抗锈品种给庄巧生,因为庄巧生适逢赴西藏考察等种种原因,遗憾未曾使其得到更有效的利用。

1953年夏,庄巧生在拉萨布达拉宫前留影

新中国成立以后,由于战争和自然灾害,各地都掀起了恢复和发展农业生产的热潮,中央和地方相继出台了一系列政策措施,把改进和推广农业生产技术作为恢复和发展农业生产的重要措施。庄巧生带领课题组成员,专心致志培育适合华北北部生产使用的抗病、高产冬小麦新品种。

他首先从蔡旭赠送的选系中挽救性地选出三个较好的品种“华北187”“华北672”和“华北497”,并将“华北187”作为过渡品种进行推广。

1958年,“华北187”种植地区逐渐扩大到北京、天津、冀中、冀东、晋中、晋东南、陕西渭北、新疆北部等地,年最大种植面积在100万亩以上。

精挑细选,推广“北京号”

小麦遗传育种是一项见效慢、科研投入巨大、不易出成果的研究,其常常受制于气候、土壤等多种综合性因素。一个小麦品种在这方试验地里种养良好,但在其他天气、土壤条件相异处栽种,可能会有新的问题。因此,很多小麦研究者一生都难以选育出一个新品种。

庄巧生通过对“华北187”进行优中选优,于1961年选育出“北京5号”“北京6号”这两个适合华北北部高、中产水平种植的,适应密植栽培的优良冬小麦品种。

“北京6号”小麦品种

“北京6号”具有抗倒伏、籽粒大、产量高的优点,适合种植在河北省石德线以北、长城以南以及山西省晋中、晋东南地区的中等肥力以上的水浇地和晋南地区的旱地。而“北京5号”耐旱、耐瘠,对黄矮病也有一定的抗性,宜种植在晋中、临汾地区和陕北地区的丘陵旱地。

1971年,“北京5号”和“北京6号”的种植面积分别为52.8万亩和51.7万亩,取得了良好的经济效益。

1964年,庄巧生又带领团队培育出“北京8号”,其主要特点是产量高,早熟,抗条锈病能力强,外观品质优良,皮薄、饱满,面白,出粉率高,地区适应性广。

该品种在黄淮冬麦区的种植面积发展很快,成为20世纪60年代后期至70年代中期,在沧州、保定、临汾一线以南河北中部及南部、山东、河南、山西南部和东南部、陕西中部旱塬地以及苏北、淮北平原的主要推广品种之一,年种植面积在2000万亩左右。

“北京8号”的选育打破了亲本取材和育成品种地域性的限制,改进了我国小麦品种的抗锈病性和穗部性状,从而开拓了遗传资源利用的广度。

随后,庄巧生带领团队再接再厉,又相继培育出“北京10号”“北京14号”和“北京837号”等系列品种,为上世纪全国小麦增产起到十分重要的作用。

倡导杂交,探索改进育种方法

庄巧生不仅主持育成了多个能在生产上站住脚跟的优良品种,还在育种流程、技术和方法上提出一些独具特点的做法。他是国内较早倡导使用三交和复合杂交的少数育种专家之一,善于在亲本选配因材施教和后代处理中因地制宜。

在庄巧生主持育成的品种中,有半数以上是采取三交方法育成的,包括“亥恩·亥德”“欧柔”“北京8 号”“冀麦1号”“冀麦 2号”“红良4号”和“红良5号”等品种,这些品种分别在河北中部、山西中南部、北京地区推广种植,为当地粮食增产作出很大的贡献。

继“北京号”系列之后,庄巧生又主持育成“丰抗号”系列冬小麦新品种。

这一系列品种同时在北京、天津、冀中、冀东和晋中等地进行试种示范和生产鉴定,最终专家一致认定该品种在稳产、高产、抗病、抗倒伏、抗寒、不早衰等多个方面,都优于当地推广品种,是当时比较理想的接班品种,深受群众欢迎。

由此,“丰抗号”种植面积迅速扩大,推动了天津市和冀东、冀中北平原的第四次大范围的品种更换,在其鼎盛的推广时期最大种植面积约为1050万亩。

主持攻关,编译多部科学专著

1983年,国家组织各行业中坚科技力量开展重点项目的联合攻关计划,农业方面的作物新品种选育被列为重点科技项目之一,受国家科委和农业部的委托,北方冬小麦育种协作组又扩大组成全国小麦协作攻关组。

“六五”期间,协作攻关组在庄巧生等人的领导下,围绕国家下达的“稳产、高产小麦新品种选育及其理论与方法的研究”协作课题,较好地完成了“六五”攻关任务,在1985年小麦夏收面积为 8475万亩,累计新增总产值 19.73亿元。1987年,该课题获国家科技进步奖二等奖。

1984年,全国小麦协作攻关经验交流会(二排左起第十二人为庄巧生)

“七五”期间,协作组再接再厉,在“普通小麦亲本评价与新品种选育研究”等方面取得了更大的成绩,相继育出十多个系列突破性品种。

协作组前后攻关13年时间,庄巧生主持了8年。通过协作攻关,全国各产麦区,特别是黄淮小麦主产区已涌现出一批各具特色的优良新品种,成龙配套,后劲坚实,呈现了一派欣欣向荣的美好前景。

庄巧生学识渊博、性格谦逊、研究能力很强,受到了同行业广大学者的尊重。他还参与主编和翻译的很多专著,其中包括《中国小麦学》《中国小麦品种改良及系谱分析》和《小麦育种理论与实践的进展》(论文集)等,并翻译了《植物育种学》《生统遗传学导论》和《基因库与世界食物》等著作,对提高我国作物育种理论水平起到了积极作用。

《中国小麦品种改良及系谱分析》

庄巧生把“要跌打滚爬在麦田中,学会同小麦对话”作为自己从事科学实验的座右铭。他一辈子都行走在希望的田野中,胸中永远都有那一片金黄色的麦田。

让我们向他致敬!

更多阅读科学家资料,请参考《梦里麦田是黄金:庄巧生传》,杨坚,中国科学技术出版社、上海交通大学出版社,2013.

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

1.《梦里麦田是黄金:庄巧生传》,杨坚,中国科学技术出版社、上海交通大学出版社

2. 《 “泥腿子”院士庄巧生:60多年潜心小麦育种》,杨坚,中国科学报

3. 《才智机遇勤勉,巧铸博识人生——记著名小麦遗传育种学家,中国工程院院士庄巧生》,林琳、刘贞、李春华,农产品市场周刊

4.《中国科学院学部委员小麦遗传育种学家——庄巧生先生》,陈新华,高等农业教育

5. 《跌打滚爬在麦田——记中科院院士庄巧生》,韦泽艳,大众科学

6. 本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程