从零开始:建立中国生殖激素测定体系

1959年,肖碧莲从莫斯科第一医学院学成归国,进入上海第二医学院附属仁济医院。

她率先在国内建立生殖激素的化学测定方法——没有设备,就向玻璃厂订制特殊器皿;过程繁琐,就一遍遍重复实验。

临床大夫做实验在当时并不是常态,所幸她得到了科主任郭泉清教授的大力支持。1963年,妇产科教研组申请建立专门的实验室,“内分泌测定”成为其中一项重要内容。

这项奠基性工作,为中国生殖健康研究打下基石。

肖碧莲(右)在实验室

来源丨中国科学家博物馆

研发适合中国女性的避孕药

1964 年 3 月,肖碧莲参加了国家科委、卫生部、化工部在上海协同召开的计划生育科研工作座谈会,正式加入口服避孕药研发项目。在妇产科实验室基础上,仁济医院旋即成立了国内首个计划生育研究室,肖碧莲带领团队开始对口服避孕药进行剂量研究。在内分泌测定的基础上,逐步将剂量减至国外的 1/2,后又降至 1/4。

1967 年,1/2 剂量避孕药通过国家鉴定;1969 年,1/4 剂量避孕药通过鉴定后成功推广。这是当时全球临床大量使用的最低剂量避孕药,比其他国家早七八年。在不影响避孕效果的同时,显著减轻了副作用。为口服避孕药问世作出关键贡献的华裔生物学家张民觉和化学家杰拉西访华时,都对这一成果印象深刻。

北上:白手起家建所立标准

1978 年,55 岁的肖碧莲调职北京。1979 年 9 月,经国务院批准成立北京计划生育科学技术研究所(1982 年更名为国家计划生育委员会科学技术研究所)。肖碧莲是筹备领导小组成员之一,开启了人生的事业新篇章。从与联合国人口基金、世界卫生组织谈判,到筹建实验室、组建团队,她事无巨细,迎难而上。

学生施少清回忆当时科研所初期的临时所址时说:“刮风一层土,下雨两脚泥,夏天汗不止,冬天流清涕。”

就是在这样的条件下,她建立起放射免疫测定技术的标准化方法,被世卫组织确定为中国的放免质量控制中心。

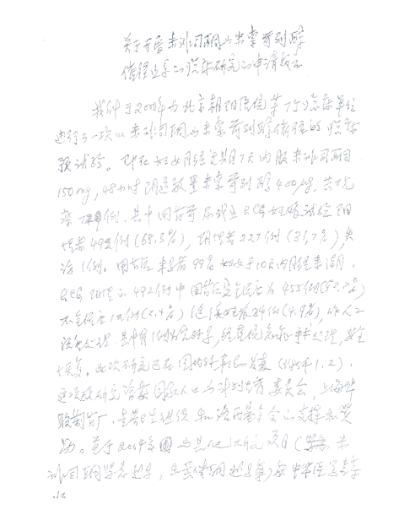

20 世纪 90 年代中期,肖碧莲将“紧急避孕”概念引入中国,并组建课题组,开展米非司酮用于紧急避孕的研究。历时 5 年,完成 4项课题,其研究成果显著降低了中国的人工流产率,促进了女性的生殖健康保护。

肖碧莲所写的关于开展米非司酮与米索前列醇催经止孕的临床研究的申请报告

来源丨中国科学家博物馆

国际舞台上的中国声音

肖碧莲的英语水平在大学时期就打下了坚实基础,这使她在国际合作中游刃有余。她先后被世界卫生组织、美国国际家庭健康组织聘为顾问,出访过20多个国家。

曾与她共事的王一飞教授回忆:“在世界卫生组织开会,她常常是发言最积极的,愿意提不同的意见,热心介绍中国的情况,所以大家都把她当成了解中国相关领域情况的活字典。”

每次去日内瓦开会,她都找带厨房的旅馆自己煮饭,因为这样“既省经费又省时间”,开会之余除了泡在图书馆里,就是把省下的经费用来购买书籍、实验用品和仪器带回国内。“和我讨论的也都是如何把科研所里的年轻人送出去进修,形成学术梯队。”王一飞说。

肖碧莲(右)与国外学者交流经验

来源丨中国科学家博物馆

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>