吴承康 1929年11月14日—2022年12月25日

中国科学院院士,高温气体动力学家,中国科学院力学研究所研究员。

吴承康是我国弹头烧蚀防热研究、低温等离子体科学和燃烧科学界有重要影响力的学术带头人。他在烧蚀机理、人造卫星回收方案、再入通讯以及燃烧基础理论与工程应用等方面取得了一批开拓性成果,为我国航天工程和能源科学发展作出了重要贡献。

今天是他诞辰96周年,我们一起纪念。

为“两弹一星”攻克“热”难题

1957年,面对新中国百废待兴的局面,吴承康毅然放弃了在美国的优渥生活与科研前景,回到祖国怀抱,支援国家建设。回国后,吴承康先是到中国科学院动力研究室工作,1960年随研究室合并到力学研究所,次年起投身于国家最紧迫的国防科研任务——“两弹一星”工程。

当时,我国正在研制中远程导弹,其中弹头烧蚀防热是必须攻克的关键技术。弹头以极高速度再入大气层时,与空气剧烈摩擦产生的高温足以熔化任何普通材料。如何保护弹头不被烧毁,成为摆在科研人员面前的“拦路虎”。

面对这一世界级难题,吴承康深知要解决防热问题,首先必须在地面模拟出弹头再入时的极端高温环境。他提出了一个符合我国国情的创新方案,即采用电弧等离子体亚声速射流对飞行器驻点的受热情况进行模拟试验。

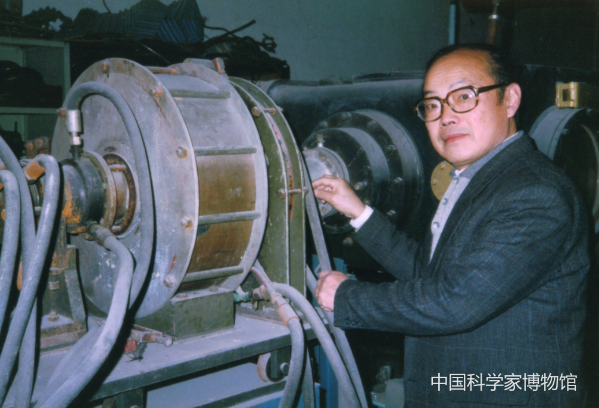

在没有现成设备和技术资料的情况下,吴承康带领团队从零开始,自主设计、制造、调试,最终成功组建了国内首台920千瓦电弧加热设备,并研发了配套的(10种)高温测量系统和技术,首次在国内给出了各种待用防热材料的有效烧蚀热数据,为我国导弹研制提供了重要的科学依据。

吴承康在电弧加热风洞装置前

来源丨中国科学家博物馆

开启中国“热结构试验”的先河

20世纪70年代,随着我国航天事业的快速推进,远程战略导弹的研制中出现的弹头烧蚀防热问题远比中程导弹严重得多,我国国内当时已有的设备已不能满足地面模拟试验的需求。

1975年9月10日,国防科委为了组织协同攻关任务,专门召开了“弹头气动防热”会议。钱学森亲临现场动员,他把这场科研战役比喻为“淮海战役”,并以“人生能有几次搏?”的豪情激励在场科学家全力以赴。

这一次,吴承康再次走在了前列,他率先提出利用火箭燃气开展大面积烧蚀防热研究方案,并带领研究团队在试验现场从事了大量的测试工作。

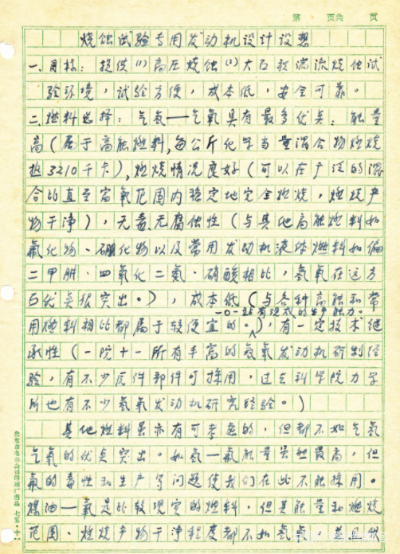

吴承康所写的烧蚀实验专用发动机设计设想

来源丨中国科学家博物馆

当时,国内飞行器防热研究尚未形成“热结构试验”的概念,科研人员围绕是否将结构设计验证纳入联合烧蚀试验组的工作范围产生了分歧。对此,吴承康旗帜鲜明地表示:“从结构设计上解决问题,没有太大困难。我们同设计单位配合,一定能完成任务。”

在他的带动下,团队向设计单位提出了一系列科学合理的改进建议,使得关键技术瓶颈得到突破,并开启了我国“热结构试验”的先河。

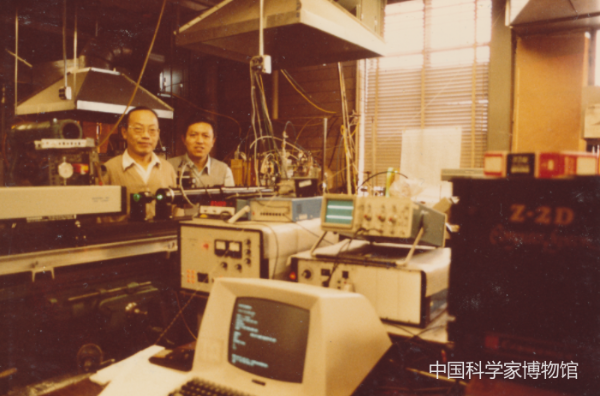

吴承康(左)与同事在实验中

来源丨中国科学家博物馆

在这场没有硝烟的科技攻坚战中,吴承康以系统性思维推动了我国防热研究从“单点攻关”走向“体系创新”,直接推动了1978年我国自行研制的运载火箭在南太平洋全程飞行试验的成功,也为我国航天器的热防护设计奠定了坚实的理论与工程基础。

吴承康的一生,是“科研报国”的生动注脚,他始终将个人的研究方向与国家的命运紧密相连,以燃烧的赤诚诠释最质朴的誓言——“要为中国人做一点事情”。

科学家说:

对于义无反顾地回到中国,吴承康说:“对于中国、中国人民、中国民族,还是觉得,我们目标要为中国人做一点事情。我们父辈们也都是到外国去,就是学习,学习完了就回来,很自然的,也没有什么很多的想法。”

吴承康对青年学生说:“我们应该要有创新的思维,有独立的思考。不能认为书上写的就是完全正确的,现有的东西就是最好的。创新不是简单的事情,要在当时的理论基础、事实基础上,提出新的想法,创造新的东西。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>