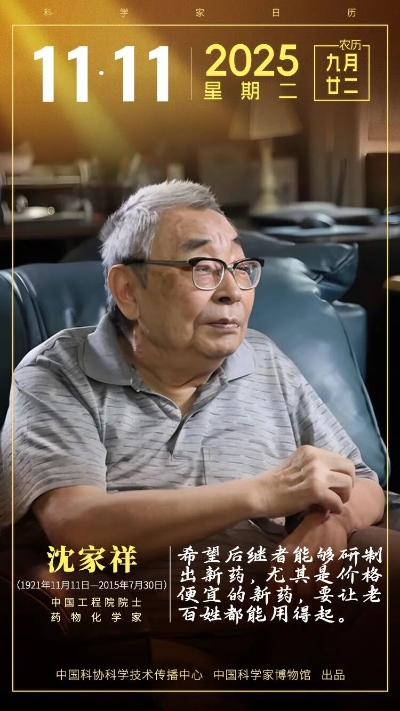

四个月创造制药奇迹

1952年3月,东北制药总厂接到紧急任务:必须在最短时间内研制出氯霉素,支援抗美援朝前线。当时,这种抗生素完全依赖进口,而西方国家对我国实施全面封锁。

“试制工作最紧张的时候,正是帝国主义者试图撒播流行病菌的当口。”时任研究室主任的沈家祥后来回忆。这位刚从英国归来的博士,面临着前所未有的挑战:没有完整技术资料,没有专用设备,甚至连关键原料都要自己想办法。

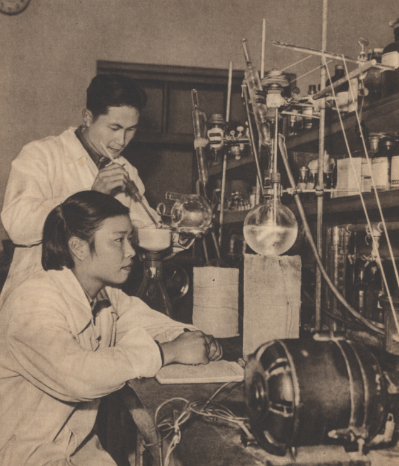

面对西方的封锁,沈家祥带领团队另辟蹊径,用国内现有原料替代,大胆采用乙苯新路线。历经四个月的日夜奋战,他们不仅打通了全新的合成路线,简化了生产流程,同时成功降低生产成本,使氯霉素顺利投产,成为当时保障百姓健康与前线伤员的重要抗生素。

这条生产线运行了半个多世纪,直到今天仍在发挥作用。东北制药总厂的总工代表感慨:“沈老研制的这条生产线太经典了,几十年过去了,没有人能够取代。”

东药技术人员进行氯霉素试制工作

来源丨中国科学家博物馆

十年正名:守护青蒿素发明权

1980年代,当青蒿素在国际上崭露头角时,一场没有硝烟的“国际战役”悄然开启。虽然我国在1970年代就研制出青蒿素,但由于当时没有专利意识,研究成果几乎完全公开。到1980年代,国外多家科研机构开始宣称对青蒿素拥有发现权。

此时,已是中国驻世界卫生组织代表的沈家祥,毅然担负起为这项中国原创成果正名的使命。

从1986年开始,这位年过花甲的科学家开启了北京与日内瓦之间的“马拉松之旅”。十余次越洋飞行,他随身携带的行李箱里,装满了精心整理的历史资料——从1970年代最早的实验记录,到完整的临床数据,他要向世界证明:青蒿素从头到尾都是中国人的智慧结晶。

作为世界卫生组织疟疾化疗科学工作组中唯一的中国成员,每次会议都是他的“战场”。面对各国专家从专利资质到申报规范的层层质疑,沈家祥总是从容不迫地翻开厚重的资料,用详实的数据和严谨的逻辑一一回应。那些发黄的实验记录纸上,密密麻麻的数字见证着中国科研人员早于任何国家的研究足迹。

这场正名之路走了近十年。直到世界卫生组织的一封正式信函,终于确认了那个让所有国人欣慰的事实:青蒿素的发明是属于中国人的。

沈家祥的科研笔记

来源丨中国科学家博物馆

让荣誉归于集体

2004年,当泰国准备将玛希顿亲王奖授予他个人时,他婉拒了这份荣誉,坚持要将奖项授予“中国青蒿素团体”。这一刻,他守护的不仅是一项科研成果,更是中国科学家的集体尊严。

从31岁带领团队打破氯霉素封锁,到晚年为中国青蒿素奔走正名,沈家祥用一生诠释了什么是科学家的担当。他曾动情地说:“我个人生命像一滴水,已经流进了社会主义建设的海洋,找到了归宿。”

如今,当我们走进任何一家药店,都能以实惠的价格买到各类国产药品;当青蒿素远渡重洋,在非洲大陆拯救数百万疟疾患者的生命;当中国制药企业走向世界,在全球医药舞台上崭露头角——这一切,都离不开沈家祥等一代代科学家的多年钻研与坚守。

他的精神,如同一粒种子,早已在中国医药的土壤中生根发芽。今天,无数年轻科研工作者或许从未见过这位老人,却传承着他“让中国老百姓吃得起好药”的初心。

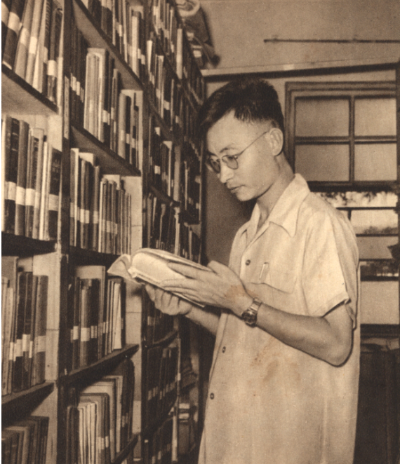

看书的沈家祥

来源丨中国科学家博物馆

科学家说:

“我国对青蒿素的研究成功充分证明,只要组织得好,我国科学家有能力创制新药,在国际上也是有竞争力的!”为青蒿素正名十年,沈家祥从中看到了大协作模式对于创制新药的作用。

“我们的国家需要科技创新,我自己这一辈子做的还很不够,希望能用我的积蓄全力支持科研创新……”2014年,93岁的沈家祥无偿捐赠100万元,捐赠现场,他道出设立基金的初心。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>