矢志从医:有生之年一定要攻克血液病

上世纪50年代,陆道培以优异的成绩从中南同济大学医学院毕业,分配到北京中央人民医院(现北京大学人民医院)内科病房。在那个年代,血液病患者有多绝望,血液病医生就有多无力。

据陆道培回忆,在很长的一段时间里,血液病医生都羞于承认自己在搞血液病,因为没有好的办法,只能眼睁睁的看着一个又一个生命的离去。

1957年,人民医院成立了中西医结合的内科血液病专业组,26岁的陆道培随即成为新中国第一代血液病专科医生。彼时的血液科只有三间病房,显微镜锈迹斑斑,凝血试剂靠手工配制。

面对患者求生的眼神,他把办公室改造成实验室,在煤油灯下反复试验改良凝血酶原计算公式。同事回忆:“他像一块海绵,恨不得把所有知识都吸进脑子里。”随着对血液系统疾病认识的深入,陆道培暗下决心——“有生之年,我一定要攻克血液病!”

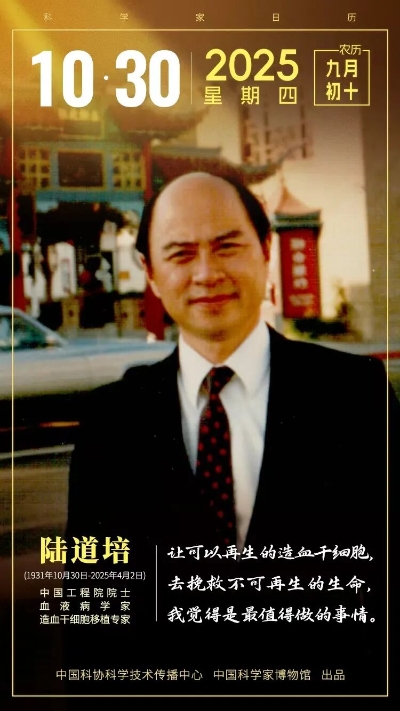

陆道培查房

来源丨北京大学人民医院

医学拓荒:在空白中开辟生命通道

有没有一种方法可以补充或者替代患者已经衰竭的骨髓继续工作,将体内异常改变的血细胞全面重建呢?

丰富的临床经验和扎实的理论基础,让陆道培从生物学现象逐步领悟并萌生了一个大胆的想法——将健康的骨髓造血干细胞输注到患者体内,就像重新播撒种子一般,全面更替、重建患者的造血系统。

这个大胆而充满想象力的假设,让陆道培兴奋不已。然而接下来,伴随他的,是一次又一次的失败,一次又一次的复盘。

为了攻克血液病,陆道培做了大胆而谨慎的实践探索。他腾出办公室改建为移植病房,自己则在楼道办公。他和团队从取骨髓针头的设计、如何采集骨髓、骨髓用量、骨髓颗粒的破碎以防止在肺循环中的堵塞等每一步、每一个环节都进行了细致的研究与测算,并改良了抽取骨髓方法、骨髓悬浮溶液,发明通过不同型号的三个针头依次过滤,避免脂肪或骨髓颗粒入血导致肺栓塞。

1963年寒冬,22岁的护士张秋兰因重症再生障碍性贫血而命悬一线。彼时,骨髓移植在全球尚处探索阶段,陆道培却在患者双胞胎妹妹身上看到了希望。面对技术空白与伦理争议,他彻夜查阅文献,反复推演骨髓采集与回输方案。

1964年1月17日手术当天,当张秋兰妹妹的骨髓缓缓注入姐姐体内时,他紧握注射器的手沁出汗水。术后第七天,张秋兰的全血指标开始回升,妹妹的骨髓移植到姐姐的体内,不仅适应良好,更是开始全面发挥作用!

移植的成功,不仅印证了陆道培对于同卵双胞胎之间开展同质骨髓移植可以获得成功的推论,更挽救了一个年轻的生命。

这一病例也成为全球范围内术后生存时间最长的成功案例。2024年,张秋兰在儿孙的陪伴下去世,此时,距骨髓移植成功已过去了60年。一次敢为人先的探索,改变了张秋兰及无数血液病患者的命运。

“成功不是靠大胆,而是靠长期准备和严谨的科学。”陆道培回忆起当时的情形,依然认真而严肃。

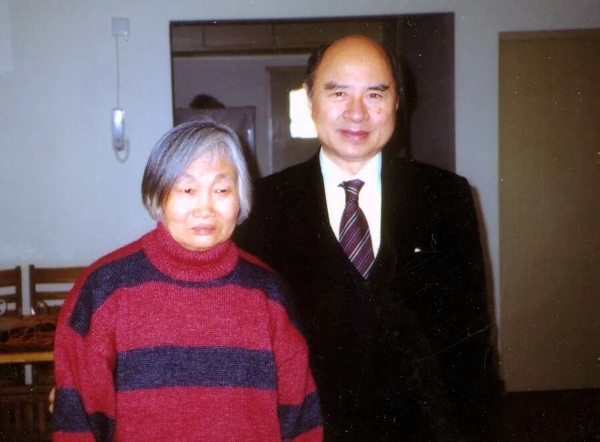

亚洲第一例异体同基因骨髓移植(左:张秋兰 右:陆道培)

来源丨北京大学人民医院

技术攻坚:构建中国血液病诊疗体系

1980年,陆道培迎来了一个重要的机会,他通过世界卫生组织委托卫生部主办的出国学者考试,第一次踏出国门。在英国皇家医师进修学院进修半年后,他又辗转至法国、瑞士、德国几个著名的骨髓移植和白血病诊治中心访问学习。回国时,他随身携带的两个大皮箱,已被密密麻麻的学习笔记和相关资料书籍所填满。

此时,骨髓移植已成为世界医学界公认的治疗白血病、再生障碍性贫血的有效手段。陆道培已清楚地知道,张秋兰病例的成功绝非偶然,同卵双胞胎之间的移植,属人类白细胞抗原全相合类型。

1981年,美国《国际血液学会会刊》刊登了陆道培的论文并引发轰动,国际血液界同仁才得知,早在17年前,一位年轻的中国医生就已经成功完成了亚洲第一例、世界第四例同基因骨髓移植。

回国后,陆道培创建了北京医学院血液病研究所(现北京大学血液病研究所),这里记录着破解世界医学难题的研究全过程。

当时血液组团队近六、七个人,连一间正规的无菌层流室都没有。若从美国进口无菌层流室需要3万美元,思来想去之后,陆道培决定自己动手。他将办公室腾出,打通两间病房,用双人床架在塑料薄膜内作超净床,买了鼓风机自制高效过滤器……土法改造竟真的达到了无菌标准,经测试检验,符合美国宇航局百级洁净度的标准。

“创造条件不是说凑凑合合的创造,要创造合乎要求的条件。”这是陆道培的底线,也是心中的金线,因为一切都是为了生命。

1981年9月30日,这间小小的无菌层流室迎来了一位身患急性白血病的女大学生。骨髓移植的供者,是与女孩人类白细胞抗原相匹配的哥哥。经过陆道培团队50多个日夜的奋战,中国首例异基因骨髓移植宣告成功!

此举不仅开创了我国骨髓移植治疗先河,使白血病患者重获新生,而且标志着中国骨髓移植正式进入与世界同期竞赛的新纪元!

陆道培做骨髓移植

来源丨北京大学人民医院

学术建树:开创血液病治疗新纪元

陆道培用70年坚守书写了中国血液病学的传奇:

成功完成亚洲首例、世界第四例异体同基因骨髓移植

成功完成国内首例HLA(人类白细胞抗原)相合异基因骨髓移植

成功完成国内首例非血缘造血干细胞移植

成功完成国内首例ABO主要血型不相合骨髓移植

成功完成国内首例超大体重成人双份非血缘脐血移植

首次证实混合胎肝细胞移植可降低移植物抗宿主病(GVHD)风险

创新性发现单倍型异基因骨髓与去T细胞自体骨髓混合移植可形成嵌合体而不引起GVHD

证实大蒜提取物具有抗巨细胞病毒作用

胎盘丙种球蛋白对GVHD具有治疗效果

......

这一系列中国血液病学领域开创性成就,为无数血液病患者带来希望!

大爱无言,薪火永续。他躬耕杏林、桃李芬芳,培养出两院院士、博士及博士后等大批医学领域杰出人才。截至2025年,陆道培团队累计培养博士后23名、博士研究生67名,其中22人担任三甲医院血液科主任。他用93载春秋完成了另一种“生命移植”——将毕生学识植入医学长河,让仁心仁术在后来者的血脉中永续奔流。

陆道培在工作

来源丨北京大学人民医院

科学家说:

2025年4月2日,我国著名血液病学和造血干细胞移植专家陆道培院士走完93年光辉历程。他曾经的话语穿越时空,至今回响——“我觉得这一辈子的选择,没有选择错。如果我有第二次生命的话,我还愿意做医生。”

“做科学上有突出贡献的人,关键是要有吃苦精神;培养专注力,比别人加倍努力。再加上多实践,多思考,多读书,每个人都能实现目标。”陆道培说。

作者:北京大学人民医院宣传中心主任 汪铁铮

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>