三年时间双脚踏遍六省

1958年的盛夏,湖北梅川水库的田埂上,一位学者正蹲在稻田边,笔记本上密密麻麻记着数据,裤脚沾满泥浆。他就是许志方,当时正为编写新中国第一部《农田水利学》奔走在田间地头。

新中国成立初期,我国农田水利学科面临着理论根基的空白,以及调研条件又十分艰苦的困境。许志方坚持用双脚填补数据鸿沟,为搜集真实资料,他带着团队用三年时间踏遍湖北、湖南、河南等六省的数十县镇,白天走访农民,记录灌区实际问题;夜晚在油灯下整理笔记,将不同地形的灌溉技术、排水方案分类梳理。

在调研过程中,许志方始终坚持理论要与中国实际相结合,在长江中下游平原湖区调研时,他发现传统苏联排水模式不适应中国河网密集、季风气候的特点,遂提出“蓄泄兼筹”的新理论,并将其写入教材。3年的实地调查中,许志方累积了厚厚的调研笔记。

从田埂上长出来的教材

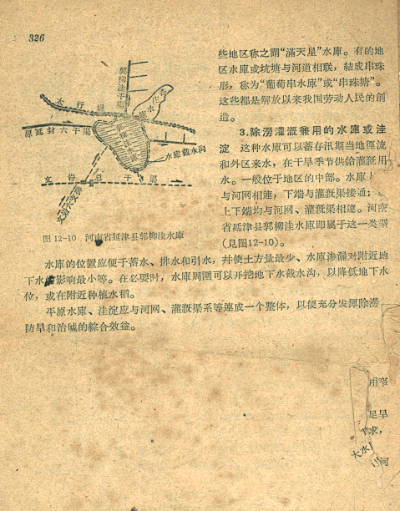

1961年7月,新中国第一部具有中国特色的《农田水利学》教材正式出版。这部近70万字的著作首次系统阐述了灌溉、排水、防洪、水土保持的“四位一体”理论,还纳入了山、水、田、林、路、村庄统一规划的实践方法,彻底改变了此前依赖国外教材的局面。

尤为可贵的是,书中并没有照搬苏联的现有理论,而是采用理论-实践融合的方式,收录了梅川水库的管理经验、洪湖湖区的排水方案等国内众多实际案例及数据。这本“从田埂上长出来的教材”,后来成为无数水利学子的专业“启蒙教材”。而“理论结合实际,解决田间实际问题”的思想,也贯穿在许志方一生的工作当中。

许志方所著的《农田水利学》

来源丨中国科学家博物馆

“学会用脚做研究,下田才是真功夫”

教书育人时,他主讲的《农田水利学》《水利工程经济学》等课程,始终保持“理论+实践”的授课模式。“许先生每届研究生入学第一课,都会强调外语、数学、计算机的重要性,紧接着就要求我们‘学会用脚做研究,下田才是真功夫’。”他的学生们对许志方当年的叮嘱记忆深刻。

根据学生们的回忆,许志方始终坚持带学生走入田间调研,他与学生们“在田间地头讨论灌溉方案”。在修改学生的论文时,他的学生回忆道:“许先生改报告连标点错误都不放过,还会标注‘此处需补充田间实测数据’。”

许志方在棉花地里做实验

来源丨中国科学家博物馆

搭起中国水利与世界对话的桥梁

许志方同样也是推动中国水利接轨国际的架桥人。在1988年由国际灌溉管理研究院举办的国际科研战略研讨会上,许志方首次向世界介绍了中国水利建设的相关情况,有理有据地建议在国际科研战略文件中应把中国列为开展灌排研究的基点之一。

从学科拓荒到国际交流合作,从讲台育人到田间躬行,许志方用一生践行着“将论文写在大地上的”的追求。他的故事里,没有惊天壮举,却有着“功成不必在我”的坚守;没有华丽辞藻,却有着“求真务实”的力量。武汉大学在讣告中对他的评价道:“他用四十年光阴铸就了中国农田水利学科的坚实根基,更用一生诠释了水利学者的责任与担当。

科学家说:

许志方经常对学生说:“作为一名从事农田水利科学研究的研究生,还要有深入田间、深入基层进行科学试验和调查研究的本领。因此,没有吃苦耐劳和严谨求实的作风,不是一名合格的研究生。”

许志方首次向世界介绍了中国水利建设情况时说:“中国愿与世界各国共享灌溉排水技术经验,推动全球粮食安全与水资源可持续利用。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>