临危受命,降伏“悬河”洪魔

1950年,长江中下游洪水肆虐,荆江大堤险象环生。年轻的文伏波,这位受中学地理老师影响与水利结缘的湖南人,被调入长江水利委员会设计科,参与荆江分洪工程关键控制闸——北闸的设计。

北闸需直接建在长江边松软的沙土地基上,规模和技术难度在国内均属空前,无经验可循。文伏波等设计人员在水利专家曹乐安的带领下,反复试验,大胆创新,提出修建厚重的钢筋混凝土闸底板以消除地基不均匀沉降的设计理念,这在当时是重大创新。

1952年工程开工,文伏波身兼北闸设计者、指挥长秘书和质量检查组组长,进驻现场严格监督施工。在30万军民奋战下,主体工程仅用72天完工。1954年长江大洪水,北闸经受三次分洪考验,安然无恙。实践证明了在软弱地基上不打桩基也能建成安全大闸。荆江分洪工程以其建设的高速度和工程的高质量而闻名于世,文伏波因此获得1952年丙等劳动模范的荣誉称号。

随后,文伏波又投入汉江杜家台分洪工程设计,采用填土预压处理地基新方法,同样成功,后期效益显著。这些实践不仅缓解了水患,更将平原建闸技术提升到新高度,凝结成《平原地区水闸设计参考手册》。这本手册在相当长的一段时间内成为平原地区水利建设的重要参考书。

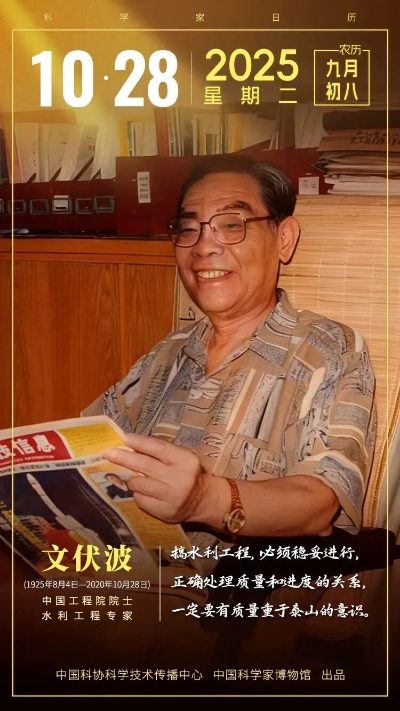

文伏波在书房

来源丨中国科学家博物馆

铁骨铮铮,死守大坝生命线

1958年,丹江口工地上10万民工肩挑手扛,誓要“三年建成亚洲第一坝”。时任长江水利委员会施工设计处副主任的文伏波进驻丹江口工地现场,此后12年间(截至1969年底),他负责丹江口水利枢纽工程的现场设计、技术指导工作,并监督施工单位严格按照设计图纸进行施工,以确保工程质量。

当施工队为抢进度要求简化地基开挖时,文伏波要求风化岩层必须挖到新鲜基岩,“少一厘米都是隐患”。结果有人批判他“右倾保守”,有人拍桌怒斥他“耽误进度”。

1962年大坝因质量问题被迫停工。正是文伏波坚持的开挖标准,为后续补强争取了可能。他带领团队制定“楔形梁加固破碎带”等15项技术方案,最终让丹江口大坝在1973年较顺利地按初期规模建成,实现了周恩来总理所说的防洪、灌溉、发电、航运、水产养殖“五利俱全”的目标,后来成为南水北调中线工程的“水龙头”。

1972年,周恩来总理主持长江葛洲坝水利枢纽工程汇报会,文伏波是汇报人之一。轮到文伏波汇报时,他因紧张而有些拘谨,周恩来总理便风趣地说:“东汉初年的大将马援西破羌人,南征交趾,交趾就是现在的越南,被朝廷封为伏波将军。现在越南不须你去了,留下来为国家搞水利,你的名字不就是要降浪伏波吗?”文伏波被周恩来总理称为“伏波将军”的故事由此而来。

文伏波(右一)在工地

来源丨中国科学家博物馆

心系江河,功成不居

文伏波的水利人生远不止于此。他作为主要设计负责人之一,在葛洲坝水利枢纽工地现场奋战近13年,贡献卓著;他主持修订的1990年《长江流域综合利用规划简要报告》,是新中国第一部经国务院正式审批的大江大河流域规划,为三峡工程、南水北调等世纪工程奠定了基础。

纵观一生,虽辛劳奔波,他却觉得非常幸运,遇到了开发治理长江的大好时机。虽淡泊名利,“只问耕耘,不问收获”,他却硕果累累。尽管贡献巨大,他始终谦逊:“水利工程具有投资大、工期长,参建单位专业多、部门广的特点,与其他纯粹的理论科学不同,它从来就是集体智慧的结晶,个人永远只是集体这个汪洋大海中的一颗水滴。”

文伏波院士,这位让周恩来总理联想到“伏波将军”的水利工程专家,用一生践行了“伏波”之名,将毕生智慧与忠诚,献给了祖国江河的安澜与福祉。

科学家说:

2001年,76岁的文伏波在总结他的水利人生时说:“我深切感到,从事工程的技术负责人,必须以‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰’的态度谨慎待之。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>