吉林大学朝阳校区地质宫507室,办公桌上放着一沓沓文件,日程表上记满了报告、讨论、验收和出差目的地……这里原是黄大年的办公室,如今成为黄大年纪念馆(以下简称“纪念馆”),向世人讲述着这位著名地球物理学家短暂却辉煌的一生。

走进纪念馆,映入眼帘的是黄大年那目光坚定、神情专注的半身雕像,观众仿佛能感受到他眼中对国家科技崛起的殷切期望。

高考三个志愿都填地质

1975年,17岁的黄大年高中毕业后考入广西第六地质队,常年跋山涉水、风餐露宿,艰苦的工作环境并没有消磨他的意志,反而激发了他对地质工作的热爱。纪念馆展墙上展陈着黄大年的高考志愿书,三个志愿他都填报了地质院校。

作为1977年恢复高考后的第一批考生,黄大年的队友们都想通过高考脱离“地质苦海”。而黄大年作为地质队成绩最好的学生,也是唯一一个继续坚守地质行业的。最终,他如愿考入长春地质学院(现吉林大学朝阳校区)。

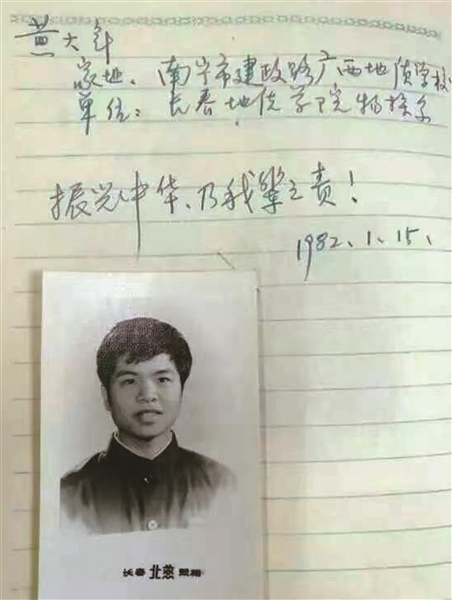

1982年,黄大年在本科毕业留言册上给同学写道:振兴中华,乃我辈之责。这是他的远大志向,也是他用生命兑现的承诺。

怀揣强国理想,黄大年于1992年被公派到英国攻读博士。临行前,他坚定地说,我一定会把国外的先进技术带回来。毕业后,他返回母校任教。为了学习和掌握世界前沿技术,他再次前往英国留学,并逐渐成为研究地球物理领域高科技敏感技术的少数华人科学家之一,成就斐然。2009年,当得知祖国需要时,黄大年毅然放弃国外优厚条件,回国报效。他曾这样说,我是国家培养出来的,从来没觉得我和祖国分开过,我的归宿在中国。

研究成果填补多项技术空白

2008年,我国历史上实施的规模最大的地球深部探测计划启动。作为国际知名的战略科学家,黄大年知道,我们的探测水平远远落后于欧美国家,必须牢牢抓住这个“弯道超越”的机遇。

黄大年作为“地球深部探测关键仪器设备研发与实验项目”的首席科学家,组织优秀科研人员,开启了深地探测关键装备攻关研究。

项目实施中的一千多个日夜里,他成了同事和学生口中的“拼命黄郎”。

在纪念馆里,一张贴在墙上的密密麻麻的日程表,让人不禁联想到黄大年日夜奋战的身影。回国7年间,每年三分之一的时间他都在外出差,为了不耽误白天工作,他总是订最晚的航班出行。有一次出差,黄大年在飞机上晕倒,醒来后第一件事就是跟空乘人员说,“我要是不行了,请把我的电脑交给国家”。

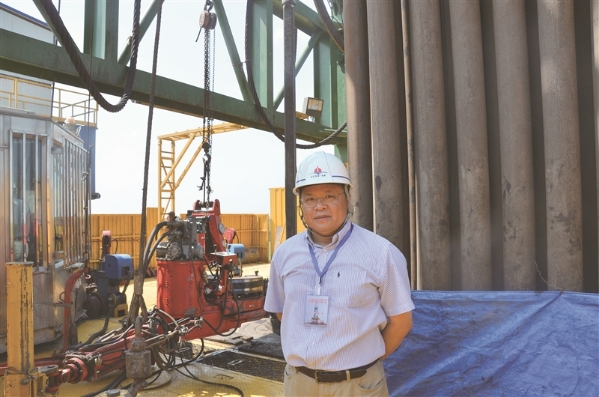

短短几年时间,黄大年及其团队就取得了骄人的科研成果。纪念馆里有这样一张照片:黄大年微笑着,身后是“地壳一号”万米钻机。这台钻机就像一只“透视眼”,能“看清”地球深处的矿产资源、海底的隐伏目标,研究成果对国家安全意义重大,也让中国成为世界上第三个掌握万米大陆科学钻探技术的国家。

此外,黄大年及其团队还交出了亮眼的成绩单:建成国内一流的移动平台探测技术研发中心;自主研制成功“航空重力梯度仪”,填补了我国在这一领域的空白,使我国在该领域的技术达到国际水平;在深部探测关键仪器装备研发、移动平台探测技术等领域取得了多项重要成果……在生命的最后7年,黄大年带领400多位科学家创造了多项中国第一,为中国“巡天探地潜海”和国防安全作出了重大贡献。

与学生的最后一张合影

黄大年是战略科学家,也是受学生敬爱的“大先生”。他常说,自己最看重的身份是教师。他认为人才培养是不亚于科技攻关的一项重要任务。2024年,他被追授“人民教育家”国家荣誉称号。

刚回国时,黄大年还担任过吉林大学“李四光实验班”班主任,主要对学生的专业方向、科研能力进行启蒙和训练。为此,他自费为班里近30名学生每人买了一台笔记本电脑。

在学生心中,黄大年是严师,也是慈父。夏天,他会让妻子给学生煮绿豆汤祛暑。周末和节假日,只要他有空,就和学生一起打球,鼓励他们多参加体育锻炼。

纪念馆中陈列着黄大年与学生的最后一次合影。那是2016年12月13日,他手术前一天,黄大年想起学生的论文中还有问题未解答,就把学生叫到医院,“你论文中还存在两个问题没弄清楚,今天就在这里给你讲一下吧。”坐在病床上,手背上埋着针头,黄大年一边喘着粗气,一边给学生耐心推导公式,画着图解。有人悄悄拍下了这张照片,20多天后,黄大年因医治无效,永远地离开了。这张照片也成了他和学生最后的合影。

黄大年生前常常对学生讲:“你们一定要出去,出去了一定要回来;你们一定要出息,出息了一定要报国。”他还不断对学生强调,他们是在为国家做事情,所以要求比较严格,只有把他们培养好了,才能放心交给国家。

在黄大年的精心培养下,一批优秀的科研人才脱颖而出,为我国的地球物理事业注入了新鲜血液。如今,他们在接续奋斗,努力完成黄大年未竟的事业。

(作者于平系黄大年纪念馆副馆长、吉林大学地球探测科学与技术学院教授)

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>