在巍巍秦岭深处,有一条绵延21公里的山沟——红光沟,这里是中国航天科技集团第六研究院旧址067基地的所在地,也是中国液体火箭发动机的摇篮。这里见证了中国航天事业从无到有、从弱到强的艰辛历程,诞生了以“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献、严谨务实、勇于攀登”为内容的航天传统精神。2021年,这里被改造为红光沟航天精神文化区。

秦岭山沟里建设航天基地

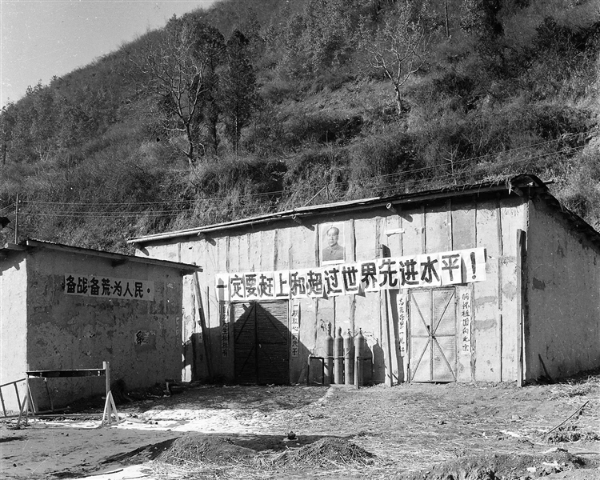

20世纪60年代,为响应“三线建设”(1964年到1980年,我国组织的一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设)号召,在红光沟,航天液体火箭发动机研制基地——067基地的筹建工作悄然展开。

从1965年起,一批又一批科研设计人员和建设工程管理人员告别条件优越的大城市,来到偏僻的秦岭山沟,开始了艰苦的创业历程。在“先工作,后生活”“先工业,后民用”的建设思想指导下,他们在大山深沟里搭草棚、垒灶台,创造条件开展科研工作。科研人员在宿舍兼设计室、会议室的草棚里,绘出一张张图纸、提出一个个方案,既保证了工程建设正常进行,还为后期更多型号的液体火箭发动机研制打下了坚实的基础。

正如贴在草棚门上的对联:“身居茅屋胸怀祖国,脚踏荒山放眼世界”“一颗红心两只手,自力更生样样有”,先辈们有胸怀家国、志向高远的格局,以及艰苦奋斗、自强不息的信念与力量。

“小小厕所”化身“科技摇篮”

红光沟航天精神文化区内的展览馆里,陈列着一份特殊的贺电,这是1980年5月21日中共中央、国务院、中央军委为表彰067基地在远程运载火箭试验中作出的突出贡献发来的。贺电的背后,藏着一个在“厕所试验室”研发火箭发动机的故事。

时间回到红光沟建成后不久,科研人员傅永贵被调到这里攻克姿控发动机难题。然而,试验室还没有建成,临时搭建的草棚试验室距离又太远,每天耗在路上的时间足有三四个小时,这把傅永贵急得团团转。

一筹莫展之际,他踱步到窗边,抬眼看到河沟旁一座孤零零的厕所,“啊呀,那里也可以用嘛!这厕所就用过几次,打扫打扫,不就是现成的试验室吗?男厕所当测控间和装配间,女厕所当试验间。”

同事们立即行动,掏粪坑、装玻璃、接水电……硬是把“小小厕所”改成了“科技摇篮”。然而,用厕所改造的试验室空间狭小,试验用的原料含毒性高,不断分解出带有刺鼻气味的有毒气体,熏得人头晕想吐。

就这样,在这个临时试验室里,傅永贵等人一试就是10年。他们验证了新的催化剂材料,解决了推力室隔热、启动、关机等多项技术难题,圆满解决了发动机多次启动的难题,实现了起动、关机时间精准控制。姿态控制发动机终于研制成功了!

1980年5月18日,中国第一枚远程运载火箭发射成功,“厕所试验室”里诞生的姿控发动机显示出了良好性能:本次最终落点误差仅有250米,远低于此前要求的误差指标。这种射击精度,相当于用手枪击中百米之外的一只蚊子。一位外国专家听后,感慨地说:“厕所里搞试验,这恐怕在世界航天史上也是奇迹。”

最终,这台“厕所试验室”里研发出来的姿态控制发动机,荣获国家质量银奖。如今,那个被岁月镌刻成为传奇的“厕所试验室”,早已成为特别的航天精神符号,激励着一代代航天人。

冒险穿越空铁轨赶赴发射场

从1965年至1993年,067基地干部职工在红光沟扎根奋斗的28年间,遭遇过三次特大洪水灾害。其中,尤以1981年那次最为严重,给基地带来了毁灭性打击:山洪泥石流致使交通、水电、通讯中断,科研生产全面瘫痪,两万余名职工及家属被困。当时美国之音广播电台惊呼:“中国一个火箭基地从地球上消失了。”

此时,067基地里接到某重点型号遥测弹飞行试验的通知,他们为参试提供的仪器、资料、备件必须按时到达发射场。然而,参试人员如何出得去?仪器备件如何运得出?

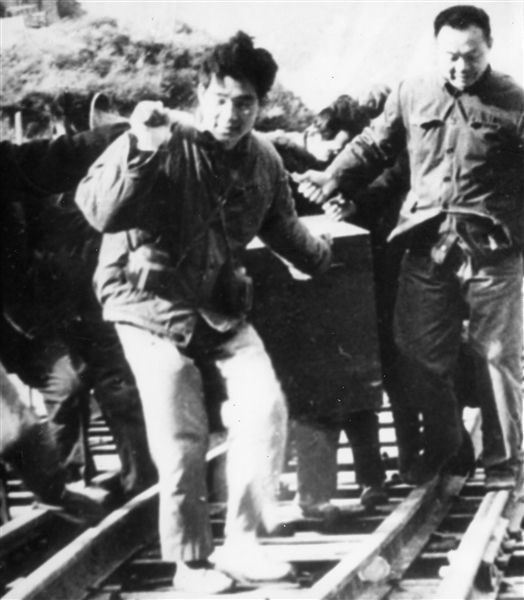

公路已被完全堵死,一条横跨河水近30米长的悬空“铁路”成了唯一的通道。11名参试人员组成的试验队抬着存放资料的大木箱、手提肩扛仪器和行李,在30多名“敢死队员”的护送下,冒着山体随时滑塌的危险,开始了穿越铁轨的艰难跋涉。

匍匐爬行、在黑暗中摸索着穿越隧道……试验队徒步70公里,终于走出灾区,如期赶到发射现场,胜利地完成了“一箭三星”的发射任务。

1990年底,国家航空航天部特别授予067基地一面“艰苦奋斗的楷模,无私奉献的榜样”锦旗。如今,这面锦旗就陈列在展览馆,展现着航天传统精神。

(作者付瑞瑶系中国航天科技集团第六研究院培训中心文创产业部航天文化教研处副处长)

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>