在中国近代科技史上,有这样一位“能人奇才”。他21岁自制手榴弹和炸药,22岁当特工,24岁研制无线电收发报机,30岁搞科研成为无线电专家,36岁“转行”开办武器厂造武器,47岁再一次“转行”做外贸……他每次切换赛道,都能做出亮眼成果,即便是放在现代,也是妥妥的“斜杠青年”。这位响当当的传奇人物名叫李强。

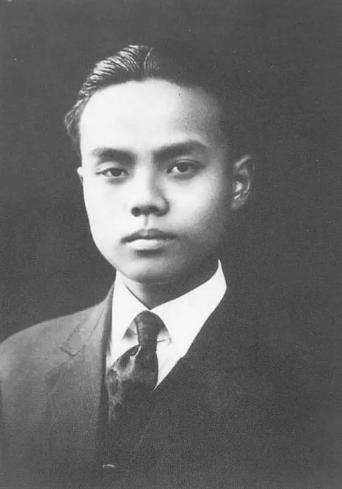

青年时代的李强

来源丨澎湃新闻

1925年,五卅运动爆发,国家危亡之际,20岁的李强火线入团,火线入党,迅速转变身份,投身革命事业。他说:“救国是第一位的,读书还有机会,也不一定在校园内才能读书。”

次年夏天,21岁的李强接受了为上海工人第三次武装起义研制炸药和手榴弹的任务。李强在学校学的是土木工程,和化学完全不沾边,再加上那时枪支、弹药管控极严,市面上很难买到,他就自学相关知识,并且开展研究和试验,最终成功配制出了黄色炸药和一批手榴弹。

正是因为这一经历,22岁的李强被周恩来调入中央特科。李强在中央特科最初担任特务股股长,负责秘密搜集枪支并送往叶挺任师长的24师司令部。

1928年,周恩来找到李强,要求他研制无线电收发报机。这让李强犯了难:“我虽然上过大学,但对无线电却一窍不通;而且,反动派对无线电设备控制很严,书店也没有与此有关的中文书籍。”周恩来鼓励他说:“没有中文的书,可以看英文的,你的英文基础不错,完全可以自学。”

在周恩来的鼓励和支持下,李强买来美国出版的英文无线电专业书自学,以业余无线电爱好者的身份与同行交流,并且从大华仪器公司设法弄出收发报机,进行解剖研究,在洋行里购买零件开始组装制作。1929年,24岁的李强成功制造出第一台收发报机,为党的电台工作发展奠定了基础。

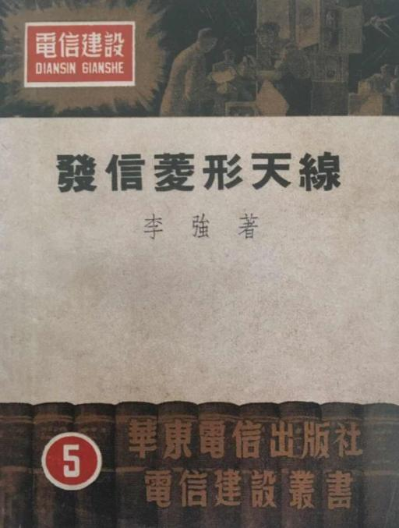

1931年,李强被周恩来派去苏联学习。留学期间,他用英文写出《发信菱形天线》,于1935年,该文被译成俄文发表在苏联通信技术出版局出版的《天线之电气计算》汇刊上,引起业界震动。30岁的李强“解锁”了新的身份——无线电专家,并因此在回国后开创了新中国的无线电通信事业。

李强所著《发信菱形天线》

来源丨澎湃新闻

1937年卢沟桥事变后,李强归心似箭。1938年初,他回到延安,担任军工局和无线电局的副局长。

1940年12月30日,中国共产党创建的第一座广播电台——延安新华广播电台,在延安宝塔山以西19公里的王皮湾村山峁上向世界发出第一次呼号。

李强并不满足于此,在黄土高原上,他相继办起了枪炮厂、炼钢厂、炸药厂、煤油厂、制药厂等。从1939年至1943年,在他的领导下,延安军工厂生产出了步枪9758支、掷弹筒1500门、手榴弹58万颗、掷弹筒弹198000发,修炮1000多门。李强因此被评为“边区特等劳动模范”。1944年,毛泽东为其亲笔题词“坚持到底”。

1940年,毛泽东在延安高级技术干部会议上

讲话,右二为李强

来源丨澎湃新闻

新中国成立后,有一次李强随毛泽东外出访问,毛泽东主席考虑到李强既懂技术,又懂俄语,便对李强说:“你改行搞外贸好不好?”于是,47岁的李强于1952年再一次“转行”,被任命为外贸部副部长兼驻苏联大使馆商务参赞,开始了他长达29年的外贸工作,并取得惊人的成就。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>