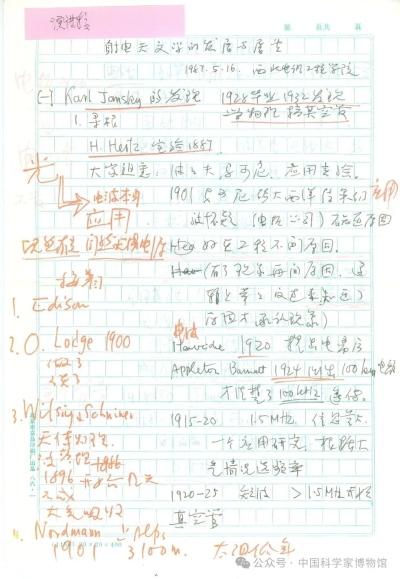

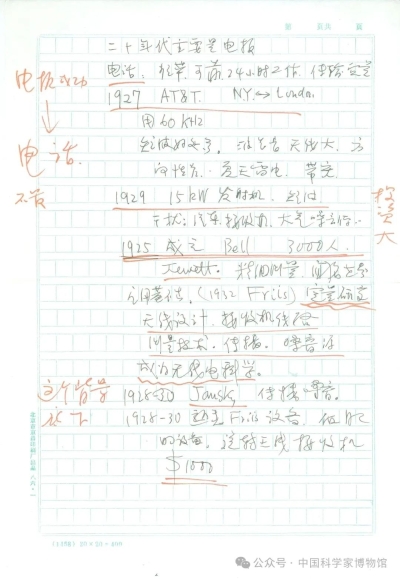

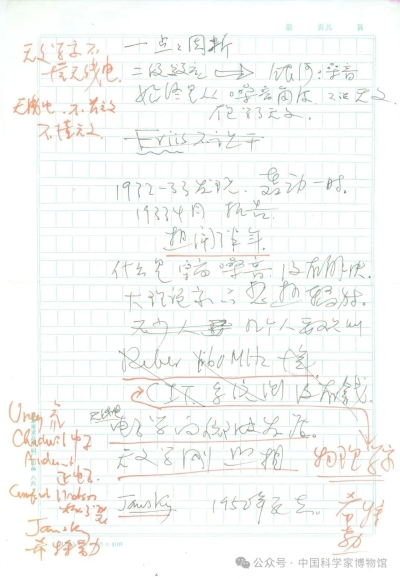

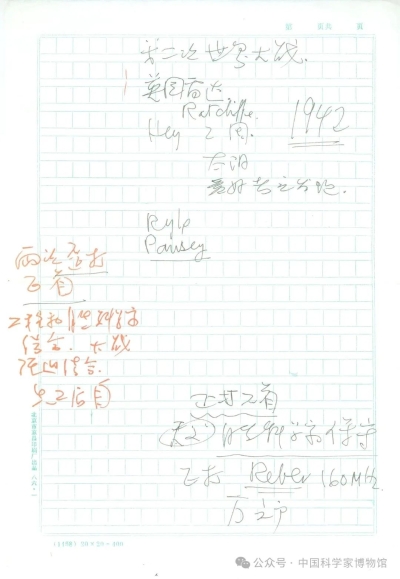

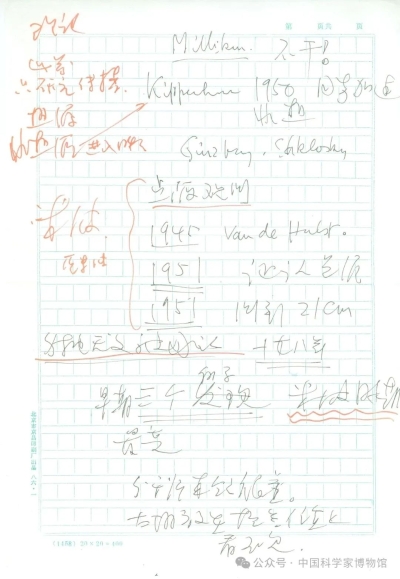

《射电天文学的发展与展望》手稿

来源 | 中国科学家博物馆

1987年5月16日,在西北电讯工程学院,王绶琯以《射电天文学的发展与展望》为题,用充满激情与智慧的语言,将人类探索宇宙的奥秘娓娓道来。

这篇演讲,是王绶琯多年研究心血的结晶。作为中国射电天文学的开拓者,他在一片荒芜中开垦出科研的沃土,从零起步开创观测研究,更带领团队突破重重技术壁垒,成功研制出多种射电天文设备。

20世纪80年代后,他将科研的“接力棒”传递到青年天文学者手中,他的角色也从研究人员转变为管理者,站在全新的高度,深入思考我国射电天文学以及整个天文学的未来走向,为其长远发展精心谋划、指明方向。

大半生的时光里,王绶琯将心血倾注于浩瀚星河,用执着与智慧破译宇宙密码。

拓荒射电天文

射电天文学,是借助于第二次世界大战中军用雷达接收技术的发展而崛起的。20世纪50年代,我国在这方面尚属空缺。

1957年,中国科学院决定借助1958年中苏联合组队到海南岛进行日环食射电观测的契机,从苏联引进射电天文技术,王绶琯被任命为中方团队负责人之一。

“苏方的团队相当庞大,带来各个不同地区天文台的射电望远镜,波长从短厘米波到长分米波都有。”王绶琯回忆道。

1958年的海南岛,气候炎热潮湿,疟疾横行,条件极为艰苦。但王绶琯没有丝毫犹豫,提前数月奔赴海南,完成了选址、连通电线、运输设备等一系列先遣工作。这次观测,不仅让他积累了丰富的实践经验,也更加坚定了他在中国发展射电天文学的决心。

这次观测选在三亚进行,很成功。日食观测结束后,时任中国科学院副院长吴有训向苏方提出,留借两台厘米波射电望远镜,并决定把它们安放在北京天文台沙河工作站。

因此,王绶琯被调往沙河站,开始射电天文学的创建工作。初到沙河站,眼前的景象可谓是一片荒芜,一切都要从零开始。选台址、修路、接水电、搬运仪器…… 每一项工作都充满挑战,但王绶琯和同事们毫不退缩。他们搭起简陋的草棚,一边生活,一边开展科研工作。

1999年,王绶琯在沙河站建站40周年大会上讲话

来源 | 中国科学家博物馆

突破射电天文技术瓶颈

在射电天文学波澜壮阔的发展进程中,王绶琯以开拓者的姿态,始终站在创新前沿,一次次向技术高峰发起挑战。

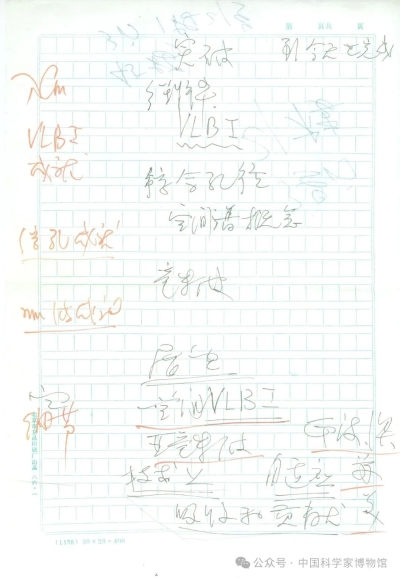

1968年,王绶琯和同事们成功研制出我国第一台射电天文望远镜——16面射电干涉仪。后来,又相继制成了分米波复合射电干涉仪、米波综合孔径射电望远镜系统等重要射电天文观测设备,并在相应的观测研究中取得多项创见性成果。

1973年,受澳大利亚科学家W.N.Christiansen在悉尼大学天线阵改装成综合孔径系统的启发,王绶琯提出“地球自转-综合”方法,以16面天线阵为基础进行米波宇宙射电巡天研究。经过多年努力,王绶琯和团队在1984年完成总体调试,获得了第一张射电巡天天图。

然而,由于研究米波宇宙射电巡天研究的设备起始条件过于简陋,进一步发展经费及人力投入较大,建设更先进的观测设备亟需提上日程。

规划我国射电天文学发展

1980年,王绶琯出任北京天文台台长、中国科学院数理学部副主任并分管天文工作。自此,他的视野不再局限于射电天文学的具体研究,而是站在战略高度,为我国射电天文学乃至整个天文学的发展谋篇布局。

为此,王绶琯提出两项方案:一是借助改革开放的历史机遇,将天文学界的主要年轻骨干送到国外一两年,开阔眼界;二是进行中远期规划,特别是解决天文研究必需的观测设备。

由于经费有限,王绶琯还自创了一套“彩电政策”,即集中力量购买一件设备,能买一台彩色电视,就不要去买黑白电视。因为彩电的效果更好,可以保证较长时间的研究所需。在王绶琯的领导和管理下,我国的射电天文学研究有了长足发展。

开创LAMOST方案

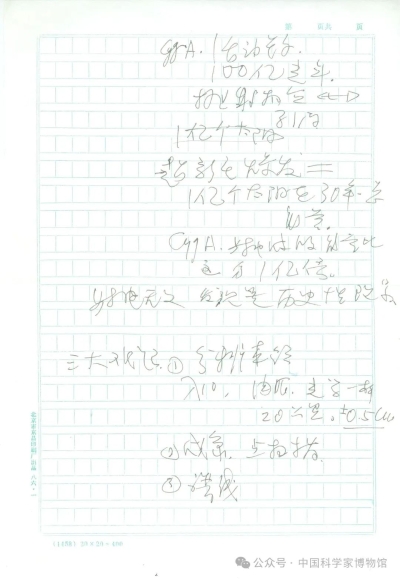

20世纪80年代后,王绶琯将中国射电天文学的发展蓝图铺展于胸,其中用心最多、分量最大的是大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(LAMOST)。

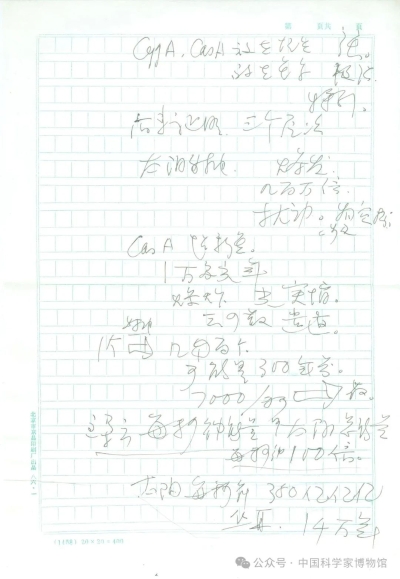

20世纪90年代,王绶琯与苏定强等科学家合作,共同创立LAMOST方案。当时,国际上的天文学仪器研发趋势是大设备、大投资,像美国的哈勃望远镜造价高达20亿美元,这对于当时的中国来说,是难以企及的天文数字。但王绶琯没有盲目跟风,他深入研究发现,国外一些重要的天文实测工作,关键在于科学思想,而非仅仅依赖大型昂贵设备。

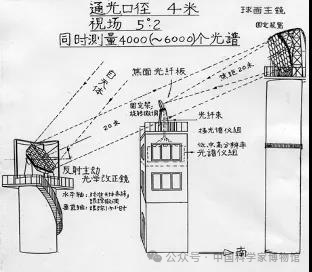

基于这一思路,他们设计的LAMOST望远镜系统具有独特的优势:4米望远镜的视场达21平方度,工作3年便可得到上千万个天体光谱,而且造价相对较低,大约花费2.4亿元。这一方案被列为国家“九五”重大基础研究项目。LAMOST的成功研制,突破了光学天文望远镜大视场与大口径难以兼得的技术瓶颈,多项技术达到国际领先水平。

2009年,LAMOST建成启用,2013 年发布第一批光谱巡天资料,所含恒星光谱数量超过全球以往历年所得总和,标志着中国在天文光谱巡天开拓方面取得重大突破。

王绶琯手绘LAMOST的结构及光路示意图

来源 | 光明网

王绶琯曾表示,其学术生涯中最大的幸事之一,便是在晚年能够参与LAMOST项目,为国家的天文学发展贡献余热。

此外,王绶琯对被誉为“中国天眼”的“FAST”项目也倾注着深厚的情感与支持。在 “FAST”预研阶段,他发起院士联合署名,积极推动项目尽快立项;他不辞辛劳,亲临贵州候选台址考察,为项目选址把关;在“FAST”立项和建设期间,他时刻关注工程进展,从科学研究到技术应用,他凭借丰富的经验和卓越的智慧,提出诸多宝贵意见。

王绶琯的一生,是追逐星辰的一生,是为中国射电天文学无私奉献的一生。他在射电天文学领域的开拓创新,为中国天文学的发展打开了新的大门;他主持研制的一系列天文设备,让中国在宇宙探索中有了更强大的“眼睛”。他就像一颗璀璨的星辰,在科学的天空中永远闪耀着光芒。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>