高士其以全身瘫痪之躯,对抗着半个多世纪的病痛折磨,却从未向命运低头。当手指无法灵活动弹,他便以牙关咬紧笔杆,用含糊的口述传递科学的火种。为一代代青少年留下了珍贵的科普作品——那些凝聚着他心血的文字,至今仍在热销、不断再版,跨越时光滋养着新的读者。

正如著名作家冰心在《高士其全集》序言中所赞叹的:“高士其就是全心全力地把科学知识用比喻、拟人等方法,写出深入浅出,充满了趣味的故事,就像色、香、味俱佳的食品一样,得到了他所热爱的儿童们的热烈欢迎。”

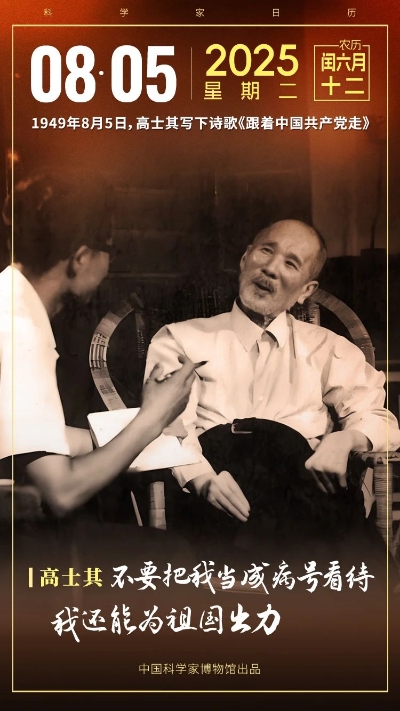

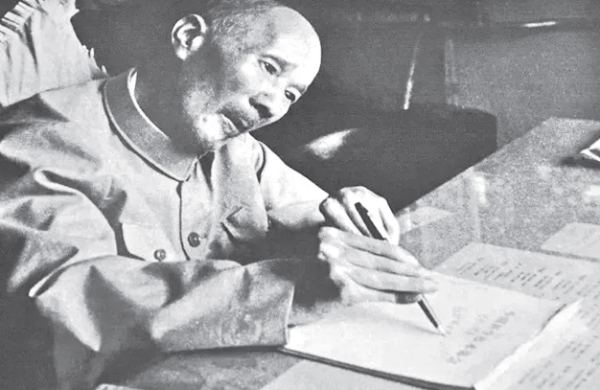

写作中的高士其

来源 | “炎黄春秋杂志社”微信公众号

笔铸星火:科学小品的开创与锋芒

1932年,高士其参加陶行知发起的科学大众化运动,并编写了《儿童科学丛书》;1935年,发表处女作《细菌的衣食住行》,开创了科学小品新文体。

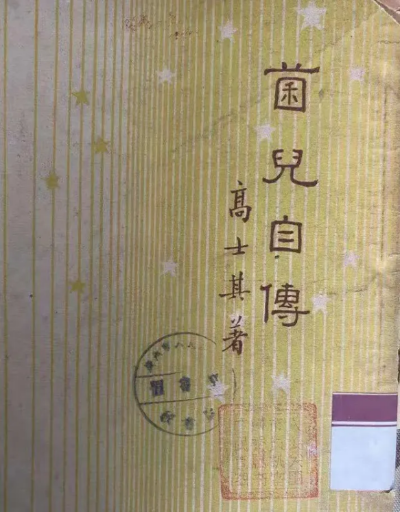

在《菌儿自传》中,他以“菌儿”为第一人称,讲述了“我”的来龙去脉:“我是菌族里最小、最小,最轻、最轻的一种。小得使你们的肉眼,看得见灰尘的纷飞,看不见我们也夹在里面飘游。轻的(得)我们好几十万挂在苍蝇脚下,它也不觉得重。”

《菌儿自传》

来源 | 中国科学家精神博物馆

这部长篇连载科学小品兼具科学性与文学性,用生动活泼的语言将晦涩的科普知识娓娓道来,在探求科学奥妙的同时,将贫穷问题、卫生官僚、发国难财者比作“社会病菌”进行批判。

1935-1937年间,高士其的近百篇科普作品汇成《抗战与防疫》等四部科学小品集,形成了独特的科学文艺创作风格,成为文化抗战中唯一的科普作家。

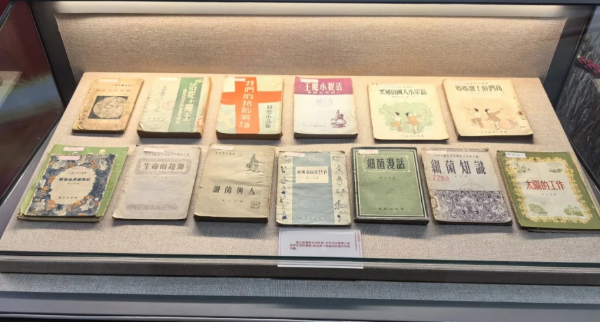

1949-1966年,高士其创作了约60多万字的科学小品和科普论文、2800多行科学诗、20多部科普著作。

高士其的科普作品(部分)

来源 | 中国科学家博物馆

心向童蒙,儿童科普的深耕与影响

高士其以诗为桥,始终将大众科普放在心头,尤其对儿童科学文艺的培育倾注深情。他曾直言创作科学诗的目标:要激发少年读者们爱祖国、爱人民、爱劳动的感情,培养他们树立起唯物主义世界观。

1961年,参加科协会议时,高士其特意为青少年发声:“在这里,我想为青少年说几句话,为孩子们说几句话。”他提出了两点希望:科协与共青团、教育部门合作,广泛、深入地开展青少年科学技术活动;各学会动员起来,编写青少年科学通俗读物。

1978年,高士其等人发起成立了中国科普作家协会。根据他的建议,在1980年成立了中国科普创作研究所(1987年更名为中国科普研究所),有力推动了中国科普事业发展。

此外,高士其曾为各地读者写下成千上万封回信,字里行间满是对大众的热忱。从他给上海市五十一中学初三学生小毛的回信中,便能清晰窥见他对青年一代的殷殷关怀,以及这些笔墨在年轻人心中播撒的深远影响。

你由中国少年儿童出版社转给我的信收到了。

你热爱科学技术,也爱好科学技术,也爱好科学文艺,这是很好的。

科学文艺创作和文学创作不同之处,就在于它是以丰富的科学知识为内容的,因此它要求有严密的科学性。

科学文艺创作和文学创作一样,要求有鲜明而正确的思想性,也就是说:科学文艺创作也是为无产阶级政治服务的。

科学文艺创作和文学创作一样,要求深刻的生活体验,和以创作文艺的技巧和生动的语言来描写科学,也就是说科学文艺作品要有文艺性。

以上述创作科学文艺作品的要求来说,你的科学文章各方面还嫌不足。希望你努力学习,既要学习科学技术知识,又要学习科学文艺创作的理论;既要学习优秀文学著作,又要学习毛主席的著作。深入生活,丰富生活,也是创作不可缺少的。

这是我自己的看法,仅供参考。

敬礼

高士其

1963年12月5日

之后,这位初中生每一封寄往高士其案头的信,都能收到他饱含热忱的回复。在他的悉心指引与鼓励下,小毛最终踏上了科普创作的道路,成长为一名青年科普作者。

高士其如春风化雨般培育着每一颗向往科学与文字的种子,他写给小毛的信,不过是他千万封读者回信中极小的片段。

星火燎原:跨越时代的精神传承

1988年12月19日,当初被预言“活不过5年”的高士其,走完了83年人生旅程。中共中央组织部在悼词中称他为“中华民族英雄”,而他的精神火种早已燎原:

儿子高志其深入陕北贫困山区创办四所“高士其科普小学”,践行“一手抓教育,一手抓科技”的理念;

2012年,“高士其未来之星”科普基地在苏州星海小学揭牌,470平方米的空间里,孩子们延续着与科学对话的奇妙旅程;

他推动成立的中国科普作家协会(1978)与科普研究所(1980),持续孵化《十万个为什么》等经典读物,惠及数亿青少年;

当《高士其全集》的书页被新一代科学少年翻开,那些曾用瘫痪的身躯写就的文字,正化作银河般的轨迹,指引着中国科普事业驶向更辽阔的星辰大海!

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>