1928年,毕业已有大半年的裴文中,幸运地得到了一份糊口的工作——到周口店考古挖掘现场担任中方负责人的助理。在那个动荡的年代,家境清贫的他即便是北京大学毕业生,也面临着“毕业即失业”的困境。裴文中曾说:“毕业后,欲教书无人聘请,欲作事又无门路可走。流落在北平,穷困已极。后来,我有兴趣的事业都走不通,不得已又回归地质本行。”

裴文中所说的本行是地质,但他却是个妥妥的“文青”。上学期间,鲁迅的“中国小说史略”课程是裴文中的必修课。他小试牛刀的作品“戎马声中”发表在《晨报副刊》上,鲁迅评价这篇文章属于一种“乡土文学”。

“我太清闲了,闲的难过”

有作品傍身,裴文中要养活自己还是很难。迫于生活的压力,他给中国现代地质学奠基人、时任地质调查所所长翁文灏写了封求职信。翁文灏给了这个年轻人一份临时的化石研究工作。虽然裴文中完成了这份临时工作并得到了翁文灏支付的30元奖金,但他对自己的研究成果并不满意。

这30元钱暂时缓解了裴文中当时的生活窘境。没过多久,裴文中只能再次向翁文灏求助。翁文灏在经费紧张的情况下,将中方负责人助理一职给这位自认为是“不知道为什么而入了北京大学的理科,又不知道为什么而入了地质系”的年轻人。

1928年4月,当裴文中加入周口店的挖掘工作时,他曾担心无法胜任。此时,周口店的挖掘工作已经开展了近7年,而距离发现第一颗古人类牙齿也有5年了。现场熟练的工人已可以分辨出化石的种类,而此时负责管理工人和计算账目的裴文中,却连什么是脊椎动物都拿不准。

1928年,(左起)裴文中、王恒升、王恭睦、杨钟健、步林、步达生、德日进、巴尔博在周口店遗址合影

来源 | 北京自然博物馆

“我太清闲了,闲的难过。”在1934年出版的《周口店洞穴层采掘记》中,裴文中这样写道。“太清闲”的裴文中便申请参加发掘。在挖掘中,他不但得到了杨钟健、步达生及德日进三位先生的指导,还经常向工人请教。

步达生是中国地质调查所新生代研究室名誉主任,德日进曾任法国地质学会会长。为了补足专业知识,在英文水平“凑合事”的情况下,裴文中用了一年时间读完了基尔特所著的《古生物学》第3册(英文版)。读完书后,裴文中仍有很多不明白的地方,德日进便亲自带他到地质调查所的陈列馆中,对着标本进行讲解。

在几位前辈的指导下,裴文中成长得很快。1929年,步林和杨钟健离开周口店去其他地区进行考察,周口店的发掘事宜由裴文中全权负责。11月底,天气渐冷,原本应该停工了,但裴文中决定再多干几天,此时刚刚发现了一个新洞口。这个洞口就是后来的“猿人洞”。

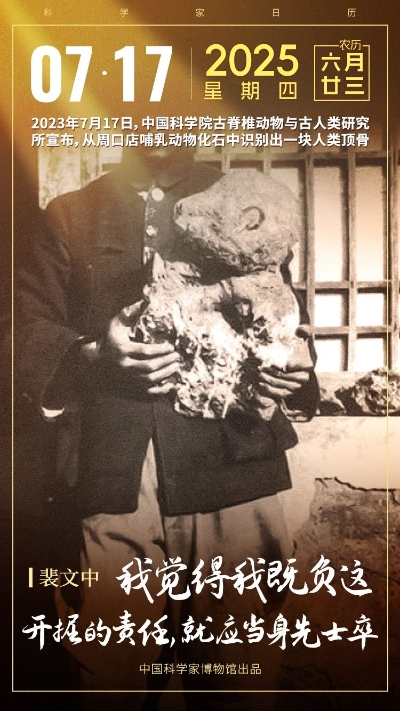

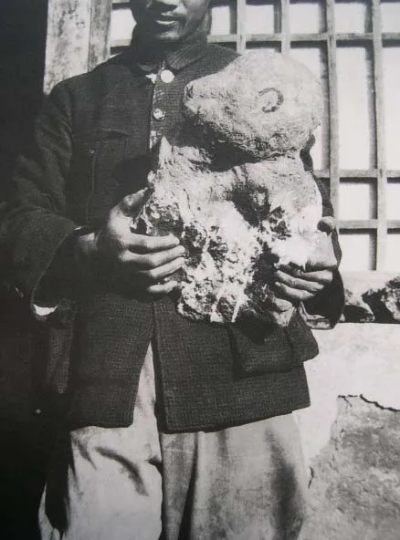

开掘猿人洞的第二天,12月2日,中国猿人第一个头盖骨被发现了。“我的运气真好!猿人头骨一半在松土中,一半在硬土中,那时天色已晚,若加细工作起来,我怕到晚上也掘不出来。其实他已经在山中过了不知几千百万日夜,并不在乎多过一夜;但是我不放心,脑筋中不知辗转了多少次,结果决定取出来,用撬棍撬出。结果呢,头骨一部被震动而破碎了;这样结果,又使我很后悔,然已悔之不及。但是这个机会却使我知道中国猿人头骨的厚度,我们现在的人,头骨比较薄,而猿人头骨异常的厚若,说猿人是人,真冤枉!从这一点看来,他真不像人。”在《周口店洞穴层采掘记》中,裴文中详细描述了当时的情况。

裴文中怀抱加固后的北京人头骨

来源 | 北京自然博物馆

因发现了中国猿人第一个完整的头盖骨,1930年裴文中获得中国科学社授予的金质奖章。当时第一个头盖骨被发现的故事,也是媒体最热衷报道的内容。但裴文中对周口店的挖掘并没有停留在此。1931年夏、秋,发掘鸽子堂时,挖掘团队找到2000多件石英片和几十件其他岩石作的石器。裴文中认为这是中国猿人的制品,但也有人认为是自然碎石。

当时,国内还没有发现过类似的石片,教科书上的也没有相关的案例。裴文中便设计了打击石英的试验,模拟了制作这种石英片的方法,得到了与出土的石英片相似的标本。

1931年秋,法国旧石器考古学权威学者H.Breuil受邀来华,在考察了从周口店出土的石制品后,不仅确定了这些石片并非天然形成,还邀请裴文中去法国深造。同年,论文“周口店下更新统洞穴含人化石堆积中石英器和其他岩石石器之发现”在《地质学会会志》第2期上发表。

这篇论文是中国人独立从事旧石器考古研究的第一篇论文,这不仅意味着裴文中正式步入中国旧石器考古学的行列,而且周口店也由人类古生物化石地点转变为古人类文化遗址。

1931年,裴文中迎来了一位助手——贾兰坡。在贾兰坡眼中,裴文中是一位和蔼可亲的领导,从不“拿大”、吃苦耐劳、乐于助人,在野外一起调查时,多难走的路也走,多难爬的山也爬,到穷乡僻壤对吃喝住行从不挑剔。

革新发掘方法最清闲的时刻

“(民国)二十一年的工作,可以说是最清闲”,由于化石很少,裴文中常常觉得闲得没事做,并计划着改变挖掘的方法。他和步达生商量,改换挖掘地点,由山顶开挖。裴文中干了不到20天,接到了步达生的来信,要求改变挖掘方法,将古生物学的规范,变成考古学的规范要求。

1932年,已有计划的裴文中开始改革发掘方法。为了补充考古知识,特别是史前考古知识,裴文中主动向学成回国不久的李济博士学习。此前,李济在发掘西阴村时已开始使用当时先进的考古挖掘方法。

经过一年的实践,到第二年发掘山顶洞遗址时,挖掘工作达到了空前精密程度,“以一平方公尺为一方,以半公尺为层”“每掘半米,画一张平面图”“每隔二公尺有一个南北剖面”“每天从不同的三点,更照像三张,是为记录照像”“凡是人类遗物及其他各种重要化石及重要地质上的观察结果,都画在图上”。

“打格画方”的发掘方法沿用至今

来源 | 中国科学报

挖掘出的废土和石块没有合适的堆放位置,需要经常移来移去,严重影响挖掘工作的进度,1933年裴文中决定要搞“机器化”。开始阶段,他本着“土法制作”的原则就地取材,制作了快速运输的铁架。但是这些借来、凑出来的材料,制作的运输装置运转并不流畅。不得已,裴文中返回北平城里,定制了所需的零件。裴文中曾做过计算,新的搬运工具使用后,土石的运输效率比之前提高了30倍。

过着“原始”生活

裴文中认为自己是一个“很随便而遇事无可无不可的人”。可能是裴文中没有什么其他爱好,他总觉得工作还可以再多些。“我们每日工作的时间,也不一定,总墨守‘日出而作,日入而息’的老法子。夏季天长夜短,我们可以工作十个小时之多,(除休息外,实际工作也不过八小时);冬日天短夜长,我们只能工作七小时,甚或只六小时,因为在洞中工作时,晚上黑得很早,早晨却亮得较晚。”

但从助手贾兰坡看来,裴文中对周口店工作管理抓得很紧,工人干活时,裴文中会到各地点检查发现物,唯恐遗漏标本。“所有人都每天从早到晚都不停地工作,既无星期日,也没有休假日。工人们也是日出而作,日入而息,没有钟点,过着‘原始’生活。包括我在内的所谓‘先生’,工作时间就更没有一定了,当天的事情当天做完,由早干到晚,不管有几个地点发掘。”

挖掘工作配合一系列研究工作,使国际学术界承认中国猿人不仅是会制造石器的古人类,而且还懂得用火。由于其头骨形态很像爪哇猿人,因此,这些发现和研究还解决了“爪哇猿人是人还是猿”的争论,确立了人类进化过程中猿人阶段的存在,揭开了古人类学研究史的新一页。

裴文中曾希望能够在周口店中发现先人们的艺术作品。“我于是许下了愿,向技工人说,如果找见艺术作品,包括:壁画、洞画、骨角画及雕刻物品,我请他们吃一个全猪。吃全猪的希望,至开掘的终止,总没有达到。我很奇怪山顶洞的人,不爱好艺术,而无作品留给我们,使我们不能吃一个全猪。”

1935年,裴文中离开了周口店的挖掘工作,前往法国学习深造。贾兰坡接替了裴文中,成为新的负责人。在他的带领下,周口店又发现了三具“北京人”头盖骨。贾兰坡最敬佩裴文中:“心胸开朗,他的思想好像一潭清水,明澈到底,连其中的沙粒都使你看得清清楚楚,有事摆在明处,不会耍手腕。”

新中国成立后,裴文中一直希望能再次找到中国猿人化石。1966年,周口店第1地点重启发掘工作,裴文中选择了顶部作为发掘区,并在此区域先后发现了一块枕骨和两块额骨。

从1929年那枚震惊世界的头盖骨,到 1966年重逢的远古化石,裴文中在周口店的岁月,始终贯穿着一份 “闲不住” 的执着。他以 “打格画方” 的严谨重塑了考古规范,用 “土法机器化” 的智慧突破了时代局限,更以 “遇事无可无不可” 的豁达,为中国旧石器考古劈开一条通路。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>