从北到南一路逃难,辗转求学

董申保从小就喜欢游山玩水,对那些奇形怪状的石头特别感兴趣。1936年,董申保考入北大,亲身接触地质工作后就一门心思地爱上了地质这个学科。在北大,董申保为自己的事业寻找到了一生的归属方向。

但董申保的求学路并不平坦。1937年7月,随着“卢沟桥事变”,日本侵华战争全面爆发,不久后北平沦陷。国破家亡,北平已经放不下一张书桌,正值大学二年级的董申保不得不随校南迁,辗转去西南联合大学。而南迁这一路,他近乎绕了大半个中国。

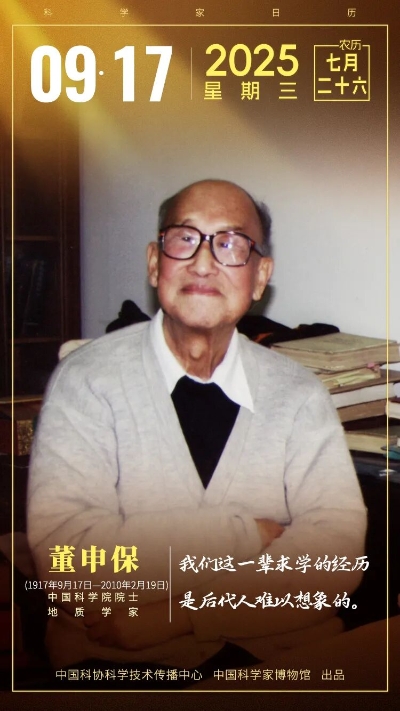

1944年,董申保(中)和同学在昆明联大附近翠湖留影

来源丨中国科学家博物馆

“我们这一辈求学的经历是后代人难以想象的。”董申保曾感慨地说。西南联大是由清华、北大和南开大学三校联合形成。由于建校仓促,并流离辗转、困难重重,系中的图书、设备奇缺。董申保等学生们也是颠沛流离几千里来上课,课堂上没有教科书,没有实验仪器,就到别的学校借实验室,无论条件多么艰苦大家也要认真科研,珍惜来之不易的学习机会。

早晨,全校师生必须躲在山上,因为日寇要轰炸。大家整天提心吊胆,还要匆匆忙忙上课;图书馆座位少,就去街市的茶馆中看书。到了晚上,董申保还要在微弱的灯下研读,导致眼睛视力越来越不好。就在这样危险、艰苦的环境里,谁也没有丝毫懈怠,大家都认真刻苦地进行野外地质工作。

1949年,董申保在法国巴黎卢森堡公园留影

来源丨中国科学家博物馆

1944年,董申保在西南联合大学研究生毕业,四年后,他又考取了当时法国公派留学的机会,先赴法国巴黎大学学习,后转入克莱蒙非朗大学攻读博士学位。研究方向是法国中部高原的变质岩系。

当时,作为这所大学唯一的一个中国人,董申保抓紧一切时间和机会努力学习工作,只用了一年半时间就完成了学位论文。1951年,34岁的董申保结束留学生涯毅然回国,为新中国效力。

严谨治学无私分享,潜心传承

董申保生活在动荡年代,从未放弃报国理想,虽辗转艰难求学,终学成归来,为祖国科学事业增添一抹靓丽的色彩。从20世纪50年代末到60年代初,董申保便带领长春地质学院地质勘探系师生对山东、辽宁、吉林及河北等地的前寒武纪变质岩区作了1:20万地质调查。基于辽东半岛的变质岩系和变质矿床的研究,他提出了变质建造和混合岩化成矿的理论,这对开展我国变质岩区的地质调查和找矿工作具有重要的指导意义。

1984年,董申保在黄山莲花峰下留影

来源丨中国科学家博物馆

作为一名教师,董申保还非常重视我国的地质教育事业,尤为关心青年教师的成长。刚到长春时,学院百业待兴,师资短缺尤为明显,他就责无旁贷地担任了培训青年教师的任务。在长期的教学和科研工作中,他更亲手培养了一大批从事变质作用研究的优秀人才。调到北大之后,他仍坚持不懈地培养研究生、承担教学工作。

年近八旬,董申保还在《科技日报》上发表谈话,指出当前教育领域存在的问题和解决这些问题的措施;向国家自然科学基金委员会提出书面建议,阐明在执行“九五”重大项目中应注意的一些问题。他还为“希望工程”捐款,定期救助三名失学儿童,至今中国科学家博物馆还收藏着许多被救助儿童寄给他的贺卡和信件。

董申保收到的四名被资助学生联手制作的贺卡

来源丨中国科学家博物馆

2010年,董申保因病在北京逝世,享年93岁。作为中国变质地质学的主要奠基人,董申保七十多年勤奋耕耘,在变质地质学领域取得了国际瞩目的成就,并培养和造就了一批国内外知名的学者,使我国变质地质学研究从无到有,享誉国际。

科学家说:

董申保对教育事业始终热诚,他总说:“‘科教兴国’是我们的国策……资助孩子上学,只是想为希望工程尽一份力。自己付出的只是一点点,而孩子们却给了我很多的快乐。”

年近古稀的董申保回到北大后,仍以饱满的热情勤奋工作,他说:“我是北大培养出来的,只在北大教了两年书,总觉得没有完成在北大的工作。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>