1979年12月18日一大早,国家海洋局第二海洋研究所海洋物理研究室主任陈干城匆匆来到董兆乾家,告诉他澳大利亚政府邀请中国派两名科学家参加他们的南极考察队去南极考察,海洋局有一个名额,组织内部选中了他。

第二天,身在青岛,正与中国科学院青藏考察队地貌组的同事一起编写总结报告的张青松,也接到了一封紧急电报——“火速回京,有出国任务。”

就这样,董兆乾和张青松成为“幸运的人”,共同担负起赴澳大利亚南极凯西科考站考察访问的重任。他们带着中国几代科学家的梦想,开启了中国南极考察的征程。

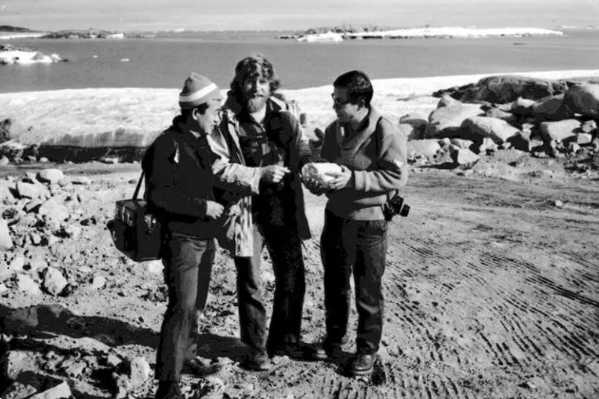

1980年1月12日董兆乾(左1)、张青松(左3)和澳大利亚南极局长麦克尔(左2)等从新西兰南岛飞往南极麦克默多前合影 来源丨中国科学报 按照计划,南极考察的时间是2个月,出发的日子也近在眼前。 考虑到时间紧迫,董兆乾和张青松抓紧时间准备,他们广泛阅读与南极有关的资料并准备了相关科考器具。张青松在查阅资料时了解到南极科考充满风险,甚至有性命之虞。临行前,张青松在给党支部的信里写下这样一段话:“此次南极之行,我一定努力争取最好的结果,顺利归来。万一我回不来,请不要把我的遗体运回,就让我永远留在那里,作为我国科学工作者第一次考察南极的标记。” “不完成任务誓不回还”,董兆乾和张青松带着这样的决心,开始了南极考察之旅。 1980年1月12日,董兆乾和张青松乘坐大力神飞机抵达南极,成为“我国第一个登上南极的科学家”。 说起飞机降落的那一刻,董兆乾至今记忆犹新:“要说不怕,那是骗人的,极地气候恶劣,变化无常,想到我们的飞机要在一块浮冰上降落,心里总有点发怵。” 而飞机降落只是开始,在南极大陆,每走一步,甚至每说一句话都充满艰险。极地暴风雪来临时,考察站内可以清晰地听到外面暴风呼啸。大风卷起巨型石块,打在建筑外墙上,像在开机关枪,感觉到房子摇摇欲坠。 但是董兆乾和张青松不顾危险,没日没夜地边考察边学习,最终完成了对南极地质、地貌、冰川、湖泊、水文和动植物的细致考察,还对南极建筑物、考察队的现场运行、考察队员的衣食住行、安全保障、冰雪世界的交通运输、通讯联络等,进行了详细、认真的记录。 董兆乾(左)、张青松(右)和 澳大利亚南极局副局长诺尔斯·克里博士 在南极洲凯西地区考察南极岩石的分布特点 来源丨新华网 他们除了主访凯西科考站外,还访问了澳大利亚和新西兰的南极局,参观了两国的南极博物馆,收集了有关南极考察的大量参考材料。回国后,两人向国家提交了5万多字的综合考察报告…… 董兆乾和张青松的首次南极科考,为我国组织南极考察、派出首支南极考察队和制定建立南极考察站计划,打下了坚实的基础。此后,我国南极科考迎来了一个又一个辉煌成果,一批批中国科学家不顾艰险,前赴后继,取得了一系列惊人的成绩: 1984年10月8日,我国第一支南极考察队成立。 1985年2月20日,中国第一个南极科考站——长城站落成。 1989年2月,中国南极中山站建成。 2004年12月12日,中国第21次南极考察队13名队员驾驶4辆雪地车,拉着100多吨的物资,开始了中国第4次南极内陆考察。 2009年1月,中国南极昆仑站建成。 2014年2月8日,中国南极泰山站胜利竣工,成为中山站和昆仑站之间的中转枢纽站。 2019年10月,中国自主建造的第一艘极地科学考察破冰船“雪龙2”号首航南极。 2024年2月7日,中国南极科考事业迎来了新的里程碑——秦岭站正式启用。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>