黑土地上育“金豆”

1936年,王金陵考入了金陵大学理学院工业化学专业,后申请转到农学院农艺系学习,师从著名作物育种学家、大豆专家、金陵大学农艺系主任王绶教授。大学四年级时,在老师指导下,他收集了三四百份大豆材料进行性状分析,高质量地完成了毕业论文《大豆的分类》,也由此对大豆产生了浓厚的兴趣,更和大豆研究结下了不解之缘。

东北是我国大豆的主要产区,王金陵曾说:“东北是块宝地,我的事业就在那里,那是个冰的天地,我就要到冰国去。”

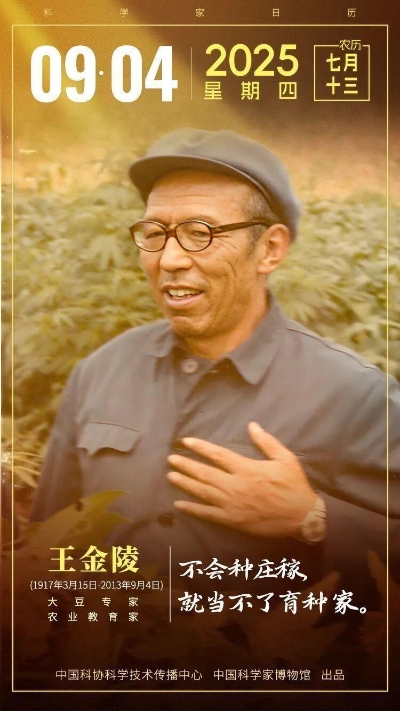

1946年,他接管了吉林省公主岭农事试验总场的工作,初步选择、保存了一大批东北大豆品种资源,为以后富有成效地开展大豆育种工作打下了物质基础。1948年秋,他应聘成为哈尔滨解放后第一所农业大学——东北农学院(现东北农业大学)第一批教师,后又成为第一任系主任。主持系务期间,也坚持讲授作物遗传育种课程。他常对学生们说:“不会种庄稼就当不了育种家”。

王金陵在家中审阅稿件

来源丨中国科学家博物馆

任教同年,王金陵在东北农学院亲手创建了我国首个大豆研究所,并带领团队踏遍白山黑水,历经无数次的试验与探索,终于在1963年成功培育出首个杂交大豆品种“东农4号”。这一品种使大豆单产大幅提升超百斤,年推广面积更是创下千万亩的惊人纪录,被誉为“中国大豆育种的里程碑”,开启了我国大豆科研新征程。

把大豆种进“禁区”

作为我国大豆重点种植区域的黑龙江省,新中国成立初期大豆单产量极低,每亩仅几十斤,且高寒地区种植作物单一,连年单一种植小麦,草荒严重,产量和质量逐年下降,有些地块不得不采用轮耕或弃耕,尤其北纬50度线区域的黑龙江和内蒙古北部高寒地区,被当时国际学术界判定为大豆种植“禁区”。

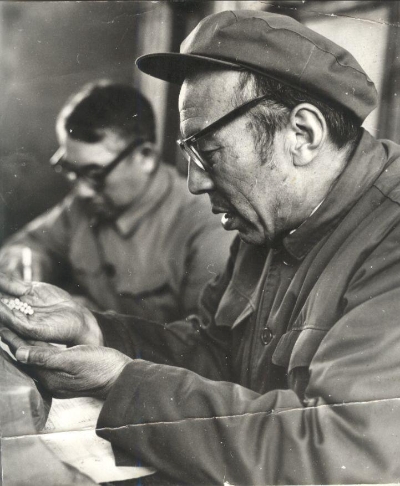

王金陵选种的工作照

来源丨中国科学家博物馆

为了打赢这场种业翻身仗,王金陵带领一批又一批学生在不同试验点间奔波忙碌,反复进行种植试验,几十年间育成了以“东农4号”“东农36号”“东农42号”“东农46号”为代表的58个大豆新品种,累计推广面积1亿亩以上。

其中“东农36号”不仅产量高、蛋白含量高、抵御病虫害能力强,还比其他品种成熟更早。它的诞生,把中国大豆种植北界向北推进了100多公里,成功打破我国高纬度大豆栽培的“禁区”。

在“东农36号”诞生后的20余年间,年过古稀的王金陵带领团队先后再育成早熟大豆品种“东农44号”“东农49号”“东大1号”“东大2号”等新品,这些品种累积在北部高寒地区推广面积1100万亩,创经济效益3亿元。第八届世界大豆研究大会,为王金陵颁发了世界大豆研究大会奖,他也成为首批获此殊荣的唯一一位中国科学家。

2013年9月4日,96岁高龄的王金陵,在哈尔滨逝世。王金陵不仅在大豆科研方面取得了卓越的成绩,他的科研精神也在黑土地上薪火相传、蓬勃发展。

科学家说:

王金陵十分重视理论对实践的指导作用。他经常鼓励后辈,“做育种的,也要有理论基础,要一手交品种,一手交论文。”

对自己的博士生,王金陵常说,“中国的农学博士毕业时,必须达到两个标准,一方面要能用流利的英语在国际讲台上与世界同行对话,另一方面还要能用通俗的语言教农民如何种地。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>