大连,1954

起重机厂里的清华学子

1954年的冬天,大连起重机厂的露天装配场上,总有一个年轻的身影在工人中间穿梭。

22岁的温诗铸带着图书馆仅有的两本起重机设计书,从清华来到这里实习。当时,作为机械制造专业的学生,他在毕业前被学校分配留校筹建起重运输机专业,毕业设计也改做相关题目,“而我们只学习过不足20学时的起重运输机知识,显然困难很大。”

“我带着这仅有的资料到大连起重机厂实习,到车间科室收集技术资料,向工人师傅和技术人员求教,冒着严寒的北风深入露天装配现场与工人一起装调。”一个多月后,在没有老师指导的情况下,他掌握了起重机设计和制造的全面知识。回校后不仅顺利完成毕业设计,成绩优秀,还因此被授予工程师称号。

这段经历成为他科研方法的雏形:向实践学习,从直接经验中获取真知。他后来总结:“所谓实践出真知就是这个道理。”

温诗铸在清华大学时去大连实习

来源丨中国科学家博物馆

转折,1979

从零开始的弹流润滑研究

1979年,47岁的温诗铸作为访问学者来到英国帝国理工学院。此时,弹性流体动力润滑(弹流润滑)研究在国外已相当活跃,而在国内还是空白。

“弹流润滑理论由于涉及多门学科,研究难度很大,但同时正因为该学科是综合性的,能够更深层次揭示润滑机理,必将是摩擦学的生长点和前沿领域。”面对这一机遇,他毅然放弃已熟悉的流体润滑研究,“从零开始,争分夺秒地投入弹流润滑研究。”

回国后,他带领团队在短时间内建起实验设备和理论计算程序,奠定了我国弹流润滑研究的基础。他发现国际上已有的理论模型过于理想化,工程实用性差,便创新性地提出以工程模型为研究目标。

经过几年奋斗,1992年,温诗铸将在这一领域的论文汇编成学术专著《弹性流体动力润滑》出版,获得国内外同行高度评价,并被日本摩擦学学会指定为摩擦学研究生必读著作。

温诗铸(左三)进行学术讨论

来源丨中国科学家博物馆

开拓,1990

迈向纳米摩擦学新领域

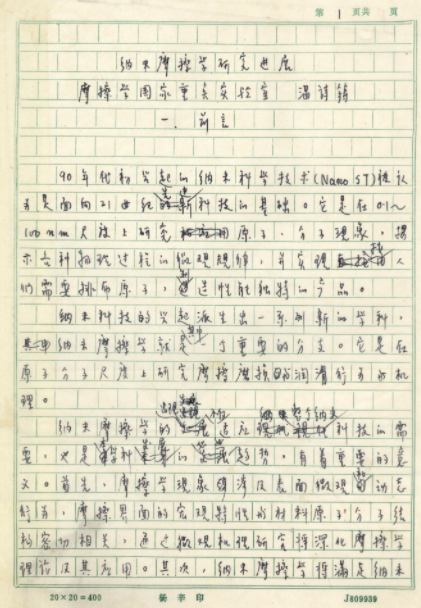

20世纪80年代,纳米科学技术在国际上兴起。1990年,温诗铸再次敏锐把握学科前沿,带领团队开始薄膜润滑研究,这是纳米摩擦学的重要分支。

“1990年我们开始的薄膜润滑研究是纳米摩擦学的组成部分。随后,我们又把研究工作拓展到微观摩擦磨损和分子膜润滑。”经过几年努力,1998年,他撰写的《纳米摩擦学》出版,在国内外产生较大影响。

温诗铸所写的纳米摩擦学研究进展手稿

来源丨中国科学家博物馆

随着微型机电系统研究的兴起,他带领团队针对该系统的纳米摩擦学研究步入国内先进行列。他始终坚信:“在科学研究中,必须敏锐地捕捉机遇,才能取得显著的成就。”

在教学上,温诗铸的严格是出了名的。虽然生活中和学生相处融洽,但在学术问题上,他从不妥协。有学生说,温教授对学生要求十分严格,甚至会“辞退”不合格的学生。

然而,他的严格中蕴含着更深层的期望。他说:“现在的年轻人在搞科研的时候必须坚定信念,脚踏实地。”同时创造性思维非常重要,他不希望学生循规蹈矩,而是希望他们能不拘一格,甚至希望学生们能出些“鬼点子”。

2012年,由他发起设立的“温诗铸枫叶奖”开始颁发,用于表彰在摩擦学领域作出突出贡献的科技工作者。这一奖项承载着他提携后学、传承学科火种的无限热忱。

科学家说:

2002年接受采访时,温诗铸强调:“搞课题是要搞国家需要的……要投入国家发展的主航道,为国家的发展奋力拼搏,要能扬长避短,发挥优势。”

2009年,温诗铸在一次讲座中说:“如果我满足于以前阶段,日子比较好过,那个时候搞机械设计,我也不用看多少书,拿过来我就能给你画图。但是人总不能自我满足,所以我们就得提高层次,就得搞科学技术含量高的创新研究,最后要逐渐争取把工程、技术、科学这三者统一起来。从工程实际背景出发,解决科学问题和关键技术问题,最终推动工程技术进步。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>