他曾在密林深处发现濒危的“猪血木”,为山茶科植物填补演化的空白;他跋涉云南茶山,用严谨的学术研究为普洱茶正名,让世界重新认识中国茶的源头;他在实验室里解析茶叶的奥秘,命名“可可茶”,让更多人能安心品味茶的芬芳。

谷雨时节,茶树吐翠,嫩芽在春雨的浸润下舒展身姿。在悠悠茶香中,张宏达与茶的故事缓缓展开。

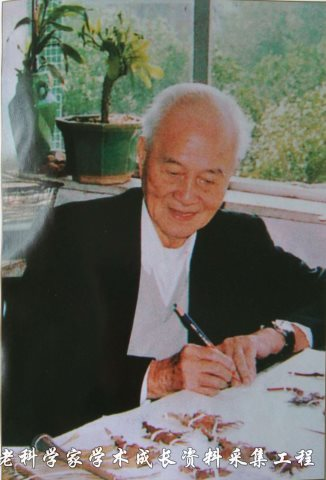

张宏达工作照

来源|中国科学家博物馆

发现极度濒危种猪血木

1935年8月,张宏达考入国立中山大学生物学系。当被问及当初为什么选择生物学专业时,张宏达回答说:“关键是兴趣,我喜欢念这个,我是乡下人,对生物比较熟悉。”

张宏达一生在分类学、系统学、生态学等多方面均有突出成绩,陆续发现了7个新的植物属和近400个新的植物种,其中在金缕梅科和山茶科的研究成果尤为突出。

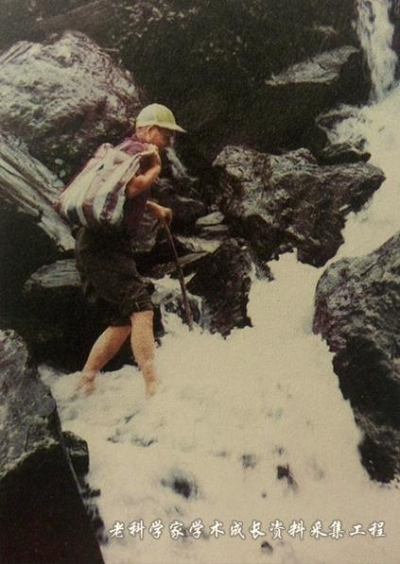

20 世纪六七十年代,张宏达将研究重心聚焦于山茶属植物。他充分利用中山大学和华南植物研究所丰富的山茶标本资源,走遍全国标本馆,仔细检阅中国所有馆藏的山茶科标本。不仅如此,他还前往川西等地进行实地标本采集,积累了海量珍贵资料。

1960年,张宏达在野外做植物生态考察

来源|中国科学家博物馆

经过细致入微的研究,张宏达发现了一种处于极度濒危状态的山茶科植物——猪血木。1963年,他首次提出这一学名,因其木材呈血红色而得名。

由于其木材结构细致,适用于建筑用材,且主要在人类活动频繁的乡村分布,人类生产活动的干扰造成其数量急剧减少。如今,猪血木群落只生长在广东阳春的鹅凰嶂自然保护区,被列为国家二级保护植物。

同样在广东阳春,张宏达还发现了一个山茶科的新属——圆籽荷属,并发表了新种——圆籽荷。该种植物也被列为国家二级重点保护种类。

这些发现对于探究山茶科植物的系统演化、物种形成、地理分布都具有重要的科学意义。不仅丰富了植物分类学,更让世人意识到中国植物资源的独特价值。

订正普洱茶原产地为中国

长期以来,普洱茶的原产地被误认为是印度阿萨姆地区,其真正的中国起源和独特植物学价值,一直未得到国际社会的广泛认可。凭借在植物分类学领域的深厚造诣和对我国植物资源的深入了解,张宏达决心探寻普洱茶的真实起源地。

20世纪80年代初,他先后奔赴云南、贵州、四川、广西等地的各个茶山区展开调研。他深入当地,与茶农亲切交流,广泛采集大量植物标本,并进行仔细对比。在这个过程中,他逐渐揭示出中国西南某些地区普洱茶独有的植物学和化学特性。

经过多年坚持不懈的深入研究,张宏达得出明确结论:普洱茶的实际发源地并非印度阿萨姆,而是中国云南省的大叶茶树种植区域。他在《中国植物志》中对其进行了正式命名。这项学术成果,不仅纠正了国际茶学界长期以来的误解,更为中国茶文化在全球的传播与传承,提供了坚实的科学依据。

命名可可茶

在超过500种的茶科植物中,张宏达发现并为之命名超过200种。

1981年,他发现并命名了一种新植物——毛叶茶,现称为可可茶。

1983年到1987年,张宏达承担中国科学院科学基金项目《山茶植物的综合研究》。筛选优秀茶叶品种、开发饮用茶植物资源是该项目的重要研究内容。研究期间,他将在广西、广东、云南、贵州等山茶植物重点分布区采集到的上千号标本制成茶叶样品,进行化学成分测试和分析。

研究发现,毛叶茶与其他饮用茶不同,其所含嘌呤类生物碱成分以可可碱为主,仅含微量咖啡碱。这种茶具有特殊的保健作用,神经衰弱患者、年老体弱者等人群都可以安心饮用。

“就叫它可可茶吧。”根据毛叶茶富含可可碱的特点,张宏达的弟子叶创兴提议。这个充满温度的名字,很快引起了国际关注。美国、日本的企业纷纷寻求合作,希望开发这种健康新茶饮。

在实验室里,上千份茶样经过严格测试。之后,苦茶、芳香茶等新品种相继被发现。

张宏达(左5)在可可茶栽培地考察

来源|中国科学家博物馆

“独我情怀寄树草”,从青春到白发,张宏达踏遍青山,只为寻找那些即将消失的绿色生命。今天,当我们品味普洱的醇厚、可可茶的清香时,请不要忘记,有一位科学家曾为这些绿色生命正名、守护。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>