一边倾力推动航天科研

一边悉心教书育人

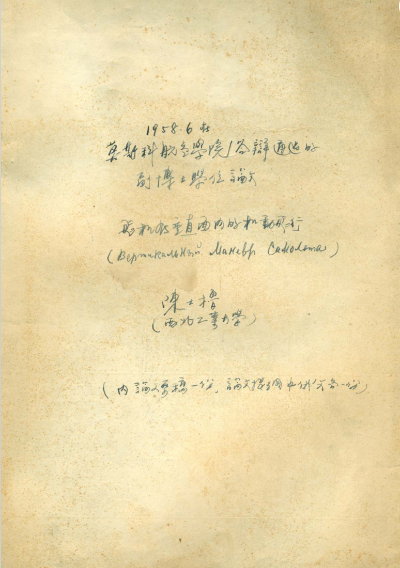

1940年夏,在“航空救国”思想主导下,陈士橹考入西南联大航空工程学系,后以专业第一的成绩毕业并留校任助教。1956年,他赴前苏联进修,师从莫斯科航空学院知名教授奥斯托斯拉夫斯基,并在两年时间内完成了常人需要三年半才能完成的副博士论文——《飞机在垂直面内的机动飞行》,成为在该院获得副博士学位的第一位中国留学生。而这个成果,也为当时的新型超音速战机研制提供了理论支撑。至今中国科学家博物馆里还收藏着陈士橹当年的副博士论文手稿。

陈士橹在莫斯科航空学院技术科学副博士学位论文

来源丨中国科学家博物馆

学成归国后,陈士橹到西北工业大学任教。自此,他扎根西部大地,开始创建西北工业大学宇航工程系,开创我国宇航工程科技教育的先河。然而,他留学深造是在莫斯科航空学院,而“宇航工程”指向的是航天。从航空到航天,只一字之差,在很多方面就要“从零开始”,包括教材。

当时这个专业仅有的教材是由苏联专家提供的,其密级高、管理严,使用极其不便。深思熟虑后,陈士橹决定自己编写,于是他带领教师们费尽心思搜集资料,通宵达旦伏案编写,还自己刻板印刷,最终编写成的《导弹动态误差》成为我国飞行力学专业的范本教材。

扫除飞行器液体晃动等“拦路虎”

陈士橹曾说:“原来的飞行力学对飞机是可以的,飞机是人驾驶的,但对于无人的飞行器,必须跟自动器、自动控制系统结合起来才能够发挥作用,以后不能依靠驾驶员驾着歼击机去打仗,应该用机器来代替它。”早在那个年代,陈士橹就看到了这一点,他带领的飞行力学专业也正是朝着这个方向去努力的。

20世纪60年代,我国的导弹研制工作刚刚起步,资源稀缺,工程技术人员力量薄弱。陈士橹主动与航天企事业单位建立联系,帮助解决实践难题。后受钱学森委派,参与到我国刚起步的导弹研制中,成功地将理论应用于航天工程实际,扫除了飞行器液体晃动等一系列阻碍航天器发展的“拦路虎”。

1992年,我国启动载人航天工程,每次故障仿真试验耗资都在千万元以上,载人航天工程总设计师王永志委托陈士橹团队开展仿真技术攻关。陈士橹力主让青年教师挑大梁,以唐硕为技术负责人,团队开发的故障仿真软件达到世界先进水平,成功“护送”神舟系列飞船顺利飞上浩瀚的太空。

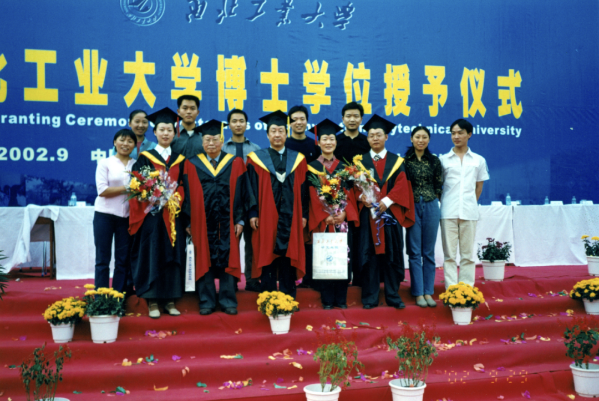

陈士橹(前排左2)与西工大博士生毕业典礼上合影

来源丨中国科学家博物馆

作为我国航天事业和航天教育的开拓者与奠基人之一,陈士橹从1981年被批准为我国首批博士生导师以来,培养了我国第一、二位飞行力学博士。执教70年,他的学生中涌现出一批型号总设计师、总指挥和学科带头人,包括我国首位飞行力学博士、曾担任“863计划”航天航空领域专家组组长的袁建平,“863计划”专家组成员、西北工业大学航天学院教授唐硕等,他们都成为了我国航天和国防科技工业领域的栋梁。

1964年,陈士橹(4排左2)所在的中国航空学会第一届理事合影

来源丨中国科学家博物馆

2016年4月24日是首个“中国航天日”,96岁的陈士橹在这一天与世长辞,他的学生唐硕说:“为航天而生,又卒于航天日……先生的‘毕生航天情’画上了完美的句号。”

科学家说:

面对有心“跳”出校园跃入商海的学生,陈士橹劝说:“国家培养一个航天科研人才太不容易……盯着赚钱去只是个人受益,为国家搞科研才是长久之计。你要好好考虑,决不能短视。”

作为传道授业的老师,陈士橹常说:“每个学子的心中都有一颗星,如果能让自己出彩一点,整个星空就会更加灿烂。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>