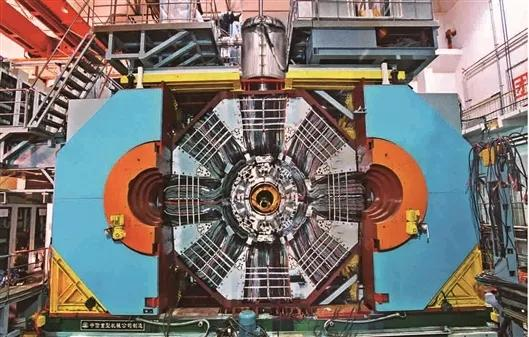

1986年,谢家麟(中)、叶铭汉(右)陪同杨振宁(左)参观BEPC模型 来源 | 中国科学家博物馆 这张照片记录了中国高能物理研究发展历程中的一个珍贵瞬间,照片中的三个人分别是谢家麟(中)、叶铭汉(右)和杨振宁(左),他们专注并且满脸笑意地看着面前的模型。这个模型正是我国首个大科学装置——北京正负电子对撞机(BEPC)模型。 1983年4月25日,北京正负电子对撞机正式立项。仅用4年时间,中国科学家就以令国际同行惊讶的速度完成了BEPC的建设,并成功实现“对撞”,使其成为世界上能区2.2~2.8GeV范围内亮度最高的对撞机。 然而,这一天的曙光背后,是长达几十年的曲折与坚守——从“七次下马、七次上马”的坎坷到国际合作的智慧博弈,中国科学家用信念与智慧在科技长河中写下了壮丽篇章。 七“下”七“上” 1972年8月,一封由中国科学院原子能研究所原副所长张文裕等18位科学家联名撰写的信件送至周恩来总理案头。信中写道:“发展高能物理必须建造高能加速器,建议建立我国自己的粒子物理实验基地。” 彼时的中国,高能物理领域几乎是一片荒漠。1972年9月11日,周恩来总理复信张文裕、朱光亚,对高能物理研究和高能加速器的预制研究工作作出指示:“这件事不能再延迟了。” 然而,这条路远比想象的艰难。我国研制高能加速器的计划,从1956年开始,到1979年底,经历了六次下马,七次上马。 1980年底,我国国民经济调整,中央决定“八七工程”下马,这是我国高能加速器计划的第七次下马。 1980年“八七工程”停滞后,高能物理学家们一起研究方案调整问题 来源 | 中国科学院高能物理研究所 虽然邓小平提出“高能物理不断线”,但大家对下一步的工作仍十分担心,“八七工程” 的1.2亿元预制经费,只剩下约9000万元。 抉择时刻 在这个关键时刻,美籍华裔物理学家李政道伸出了援手,他决心帮助中国找出一条适合中国国情的发展高能物理的道路。 1981年3月,他在费米实验室召开了一个非正式的工作研讨会,中国科学院派高能所的朱洪元、谢家麟前往美国洽谈。 桌上摆着两个选项:一个是由高能物理所所内商定5GeV质子同步加速器,另一个是美国斯坦福直线加速器中心所长潘诺夫斯基提出的建造2×2.2GeV正负电子对撞机的建议。 与会者大多数认为,这样一台正负电子对撞机,能量不是很高,规模适中,可以做国际前沿的高能物理研究工作,而且兼有同步辐射应用。在当时经费限于9000万元的条件下,是中国仍能在高能物理方面迎头赶上世界先进水平的极好方案,十分适合中国国情。 但是,这个提议在国内引发了争议。“国外专家估计,造价不到2000万美元(按当时的汇率恰好为9000万人民币)。但中国的国情不同,造价将是多少?”“对撞机技术困难,中国在加速器技术方面很落后,能做出来吗?”“中国对大工程的管理缺少经验,能管理这个尖端工程吗?” 方案一直讨论到1981年底。经过多次广泛组织国内科学家展开论证和调研,反复对比权衡两条路线的优缺点,最终确定了北京正负电子对撞机(BEPC)的方案。 “对撞”之光照亮未来 1984年10月7日,北京正负电子对撞机工程破土动工。这一天,邓小平等党和国家领导人为工程奠基,标志着中国高能物理研究进入了一个新的阶段。 然而,工程的建设并非一帆风顺。当时,中国在加速器技术方面相对落后,对大工程的管理经验不足。面对这些困难,科学家们没有退缩,而是迎难而上。他们凭借着对科学的执着追求和对国家的责任感,攻克了一个又一个技术难题。 在建设过程中,所有科学家和工程技术人员提倡节约,不讲排场。所领导和工程领导的办公室,就用原有的房间,不加任何装修,一般在十几平方米以内,也没有按级别分配多大面积的办公室。 工人们正在仔细安装电子直线加速器第一节加速管 来源 | 中国科学院高能物理研究所 1988年10月16日,北京正负电子对撞机实现正负电子对撞。这一刻,标志着中国高能物理研究迈出了坚实的一步,也向世界宣告了中国在高能物理领域的崛起。 第三代北京谱仪(BESIII) 来源 | 中国科学院高能物理研究所 依托北京正负电子对撞机,我国高能物理研究蓬勃发展,结出了丰硕的成果,为凝聚态物理、材料科学、生物医学、资源环境、微电子及微机械技术等多学科应用研究提供了先进的实验平台。 北京正负电子对撞机及其重大改造工程获得国家自然科学二等奖和科技进步二等奖以上奖项共7项,包括北京正负电子对撞机荣获1990年国家科技进步特等奖,北京正负电子对撞机重大改造工程荣获2016年国家科技进步一等奖。 北京正负电子对撞机的立项、建设和运行,是中国高能物理研究发展的一个缩影。它凝聚了无数科学家的心血与智慧,展现了科学家们勇于探索、敢于创新、不畏艰难、无私奉献的精神。正是这种精神,推动了中国高能物理研究从无到有、从小到大、从弱到强的发展,使中国在世界高能物理领域占有一席之地。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>