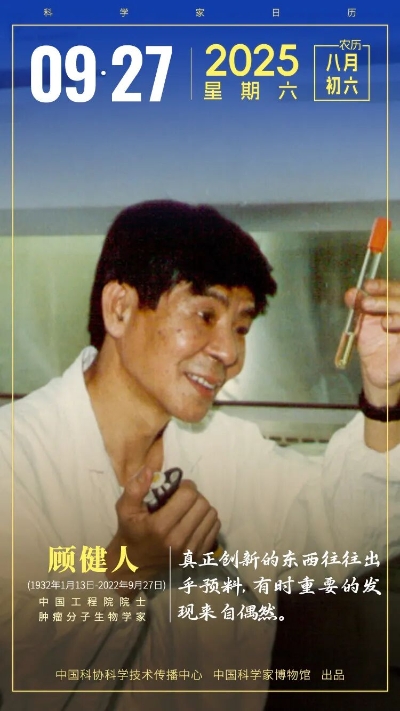

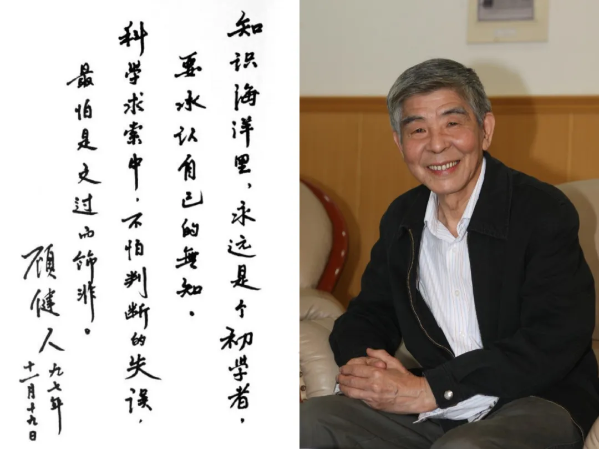

顾健人院士留影及手书

来源丨上海交通大学医学院附属仁济医院公众号

癌症是基因写的“犯罪”剧本

1932年,顾健人出生在苏州一个医学世家,自幼受父亲熏陶,他从小就立志从事医学事业。大学期间,服从分配改学病理学,毕业后成为一名肿瘤医院病理科的医生。5年后受命再次转行,开始了对肿瘤病因与发病机理的研究。1978年,46岁的顾健人考取国家公派留学,在英国格拉斯哥Beatson肿瘤研究所师从John Paul教授从事基因表达和调控研究,正式进入了分子生物学领域。3年后,顾健人在美国了解到癌基因研究的信息之后,回国重新开始了在肝癌领域的研究。

20世纪80年代,国际科学界刚发现单个癌基因能诱发肿瘤。顾健人率先提出了质疑,并敏锐地意识到肝癌的形成远比想象中复杂。

他提出,肝癌存在多种原癌基因及生长因子受体基因的激活,认为癌并非单一基因改变所致;相反,是一群基因决定了细胞的突变。因此,癌细胞应该存在独特的活化癌基因谱型。这一研究使人们对肿瘤的认识产生了质的飞跃,也让肝癌研究从“单凶手”思维转向了“团伙作案”的维度。

对肿瘤的形成,顾健人作过一个形象的比喻:肿瘤的形成就是中枢性调控系统“不作为”、外周器官/组织的调控系统“乱作为”。肿瘤就是“黑社会”,自我膨胀,破坏社会稳定,破坏警察系统(免疫系统)。换句话说,肿瘤的形成,就像一场精心策划的犯罪,而癌基因,就是罪犯手中的武器。如何快速、准确地找到癌基因是癌症研究课题的重中之重。

给数万个基因贴上“条形码” 谁作案谁现形

20世纪末,基因组研究正如火如荼地开展。顾健人注意到,仅仅立足于基因表达丰度对基因进行研究具有极大的局限性。于是,他在肝癌基因组学研究中,另辟蹊径,以细胞生长为切入点,用人体cDNA转染癌细胞进行大规模功能筛选。通过8年时间大量而艰苦的工作,顾健人提出了癌的系统性调控以及癌可能是一种系统性疾病的创新理论体系,这一理论体系得到了国际上的极高评价,认为他“开辟了一个新的领域”。

顾健人这个另辟蹊径的想法,也催生了“以细胞生长表型为基础的高通量功能基因筛选系统”的诞生。这个系统到底有多厉害?简单地说,基因筛选系统相当于给基因举办了一场“超大型选秀”,给参加选秀的几万个基因分别贴上了“条形码”,然后把它们逐个植入正常细胞,让它们逐个展示促癌能力,看谁会把细胞“教坏”成癌细胞,这就像让所有嫌疑人在监控下行动,谁作案谁现形。

可以说,顾健人的这套高通量功能基因筛选系统的诞生,不仅为癌症病人带来了福音,也为世界科学进步贡献了力量。

2022年9月27日,顾健人在上海逝世。这位90岁的学术泰斗,走完了自己绚丽璀璨的研究生涯。回顾往昔,他对于科学研究始终秉承着五十年如一日的赤诚之心,并曾这样写道:“科研生涯如登山,走不尽的路,爬不完的山,刚攀上峰,才知顶峰还在前头。”

科学家说:

在攀登科研高峰,取得瞩目成就时,顾健人始终不忘初心,他写道:“知识海洋里,永远是个初学者,要承认自己的无知。科学求索中,不怕判断的失误,最怕是文过而饰非。”

面对科研工作,顾健人坚持要走创新路,他常常对学生们说:“一个研究生如果做出的是导师预期的结果,只能算中庸水平;如果他做出的是导师意料之外的结果,这才是尖子。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>