打破惯例 修正苏联的设计方案

1950年,黄祖洽从清华大学研究院毕业后,进入中国科学院近代物理研究所工作。彼时,新中国正不断受到来自西方的核威胁,发展中国自己的核事业刻不容缓。1953年,在所长钱三强的安排下,黄祖洽开始投入核反应堆理论研究。当时,中国在这一领域的理论基础相当薄弱,而苏联在反应堆领域占有绝对的一席之地。

1955年,黄祖洽随“热工实习团”访问苏联,其间,他用两种方法对临界尺寸进行计算,发现临界尺寸放56根零件即可,但是苏联原设计书给出的数据是需放63根,高出百分之十以上。面对如此大的差距,黄祖洽选择相信自己的结果,“因为我做的事情,都经过仔细的检查。”他立即找到苏联方面的负责人进行讨论,最后对方承认设计书上给出的数据可能有误。1958年,在我国实际建堆的临界启动过程中,发现黄祖洽的“56根”临界尺寸结论是正确的。

凭借着黄祖洽的这股执拗与闯劲,我国反应堆理论研究迅速提升。为了培养一批反应堆理论工作者,他与彭桓武共同举办反应堆理论训练班,挑选十几名应届生,手把手教他们具体计算和科研方法,组建起我国第一代核反应堆理论研究队伍。朱光亚评价黄祖洽为“我国核反应堆理论的奠基者、开拓者之一”,丝毫不为过。

“两弹”队伍里的“半导体”

进入六十年代,国家加大对核武器的研发力度。为了国家需要,黄祖洽从反应堆研究“转身”走向核武器研究,加入到“两弹一星”的研究队伍,担任轻核理论小组组长,进行氢弹原理的预先研究。

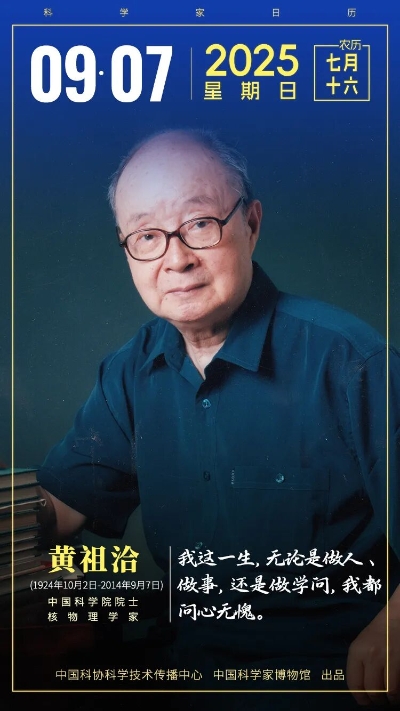

黄祖洽正在工作

来源|中国科学家博物馆

为了加强原子弹研制和氢弹预研工作的联系,黄祖洽又接受安排,分出一半时间在核武器研究所兼职,把原子能所的研究成果提供给核武器研究所,但不能把核武器研究所的工作对原子能所透露。大家开玩笑称黄祖洽为“半导体”,因为单向导电性是半导体器件的核心功能特性。黄祖洽也因此成为当时我国同时参加氢弹和原子弹研究的科研人员。

不计其数的演算,终于换来一瞬间爆发的绚烂:1964年,中国第一颗原子弹成功爆炸;两年零八个月之后,第一颗氢弹又成功爆炸,黄祖洽在其中作出了特殊贡献。

“两弹”功成,他却没有继续留在荣誉簿上,而是出人意料地“转身”,选择做一名教师。1980年,北京师范大学新建了低能核物理研究所,需要人来承担教学工作,黄祖洽坚持要到大学里去,他说,“我愿意做一个铺路者,架桥人,永远和年轻人在一起,我从心底里热爱他们。”

耄耋之年,黄祖洽依旧坚持为学生讲课

来源|中国科学家博物馆

中国科学家博物馆里至今收藏着这样一张照片,已是耄耋之年的黄祖洽仍然坚守讲台,为学生们答疑解惑。“教书育人培养人才是一辈子的事情,只要我还有一口气,就会继续做。”黄祖洽曾这样说,也这样做。

2013年10月底,黄祖洽因为胰腺癌住院,在住院的前一天,他还站在讲台上给大一的学生讲课。2014年9月7日,黄祖洽在京逝世,享年90岁。“殚思求火种,深情寄木铎。”这句诗或者也是黄祖洽一生的真实写照。历尽人世沧桑,却甘愿平凡,这,本身就不平凡。

科学家说:

与任何人打交道时,黄祖洽都怀着谦逊的态度。他时时刻刻提醒自己:“我还是一个学生”,总是去发现别人身上的长处。他说:“我当教师的时候,也很注意向学生学习,而且我觉得要做好教师,不学习是不行的。”

当他得知自己身患重病时,黄祖洽很镇定,还像往常一样从容生活。他说:“我能这样高兴,是因为这些天回想了一下我这一生,无论是做人、做事,还是做学问,我都问心无愧。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>