将皮下坏疽致死率从接近100%降到5%

20世纪40年代,中国小儿外科几乎是一片空白。1948年,一种名为“皮下坏疽”的疾病在产科病房流行,新生儿一旦感染,死亡率接近100%。当时,医院从来没接诊过这样的患儿,一时间医生们都束手无策。眼见着一个个婴儿因无法治疗死亡,张金哲夙夜难寐。为了找到拯救这些患病孩子的方法,张金哲和好几位病理科教授,整日整夜地开会、研究。最终,他制订出一个方案:尝试用外科手术的方式,切开患处,把脓血排出来。然而,因这一方案违背传统外科原则,且从未实施过而遭到反对。

就在张金哲为寻找治疗方法无比焦虑时,他出生仅三天的二女儿也不幸感染“皮下坏疽”。思来想去,他做了一个艰难的决定:他准备把之前提出的开刀治疗方法,用在自己女儿身上。张金哲毅然拿起手术刀,为女儿实施了手术。最终,他的女儿得救了,这一方法也得到了验证,使成千上万的患儿获得重生。皮下坏疽的致死率从之前的接近100%直降到5%,开创了中国小儿外科的新纪元。

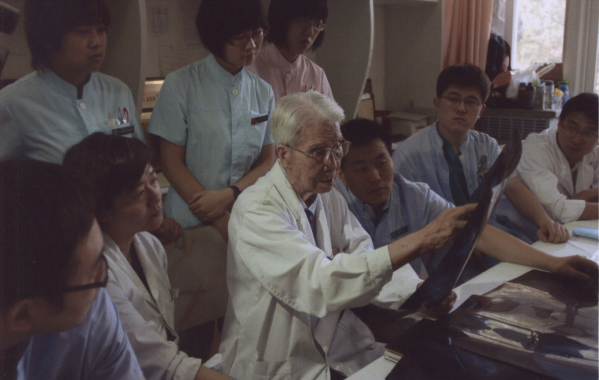

张金哲为进修医师讲课

来源丨中国科学家博物馆

家中搭建“小作坊”,突破技术封锁

手术的成功,让张金哲意识到小儿外科的重要性,他也萌生了创建小儿外科的想法。然而,当时的中国连“小儿外科”这个词都从没有人正式提出过,相关的专业人才和医疗技术更是一片空白。即便如此,张金哲依然下定决心,向这个从未有人涉猎的领域发起挑战。

1950年,张金哲在北大医院建立了中国第一个小儿外科专业。正值新中国成立初期,中国小儿外科发展面临西方全面技术封锁。没有专用设备,缺乏技术支持,张金哲带领团队自力更生,克服重重困难。

他在家中搭建简易作坊,白天上班,晚上搞发明。凭借精湛的医术和创新的思维,他先后创造和改良了50多种小儿外科诊疗器械和术式。

其中,“张氏钳”“张氏膜”和“张氏瓣”等发明得到国际同行认可。这些设计简便、安全、有效,帮助中国小儿外科走出了一条独具特色的发展道路。

针对麻醉技术被“卡脖子”的困境,张金哲和同事们通过反复试验,摸索出“基麻+局麻”的方法,使小儿外科手术得以在全国普及推广。

2000年,张金哲荣获国际小儿外科最高奖项“丹尼斯·布朗”金奖,这是国际医学界对中国小儿外科成就的认可。

张金哲在儿童医院指导学生

来源丨中国科学家博物馆

行医,是爱的艺术

在张金哲看来,医学不仅是科学,更是艺术和仁术。他常说:“好的儿科大夫必然是爱孩子的大夫。”“医生和病人是共同与疾病作斗争的朋友,而且是交命的朋友”。

张金哲认为,做医生最大的医德,就是尽心尽力把病人的病治好,既要从治疗方面为患者着想,也要从预后、经济承受能力等方面为患儿和家长考虑,用最简单的方法、最便宜的药治好患者的病。

2007年张金哲在北京儿童医院查房

来源丨中国科学家博物馆

行医70余年,每次出诊,他都会起身迎送患儿;查体前,必定先把听诊器焐热;为了让患者容易找到自己,他在白大褂左胸前用粗笔写上“外科张金哲”五个大字。面对哭闹的孩子,这位医学大家会变魔术般地从口袋里“变”出玩具安抚他们。他自学魔术,就是为了在孩子们哭闹时吸引他们的注意力,更好地配合检查。

即使年过期颐,他仍然坚持每周出诊,践行着“医生必须接触人民”的行医理念。

2022年12月24日,张金哲因病逝世,享年102岁。

在他和一代代小儿外科工作者的共同努力下,我国小儿外科已经从单一学科发展为拥有十多个专业学科的完整体系。

科学家说:

在形容医生与患者关系时,张金哲多次这样表示:“我们医生跟病人,是共同跟着疾病做斗争的。这是朋友关系,而且是‘交命’朋友关系。”

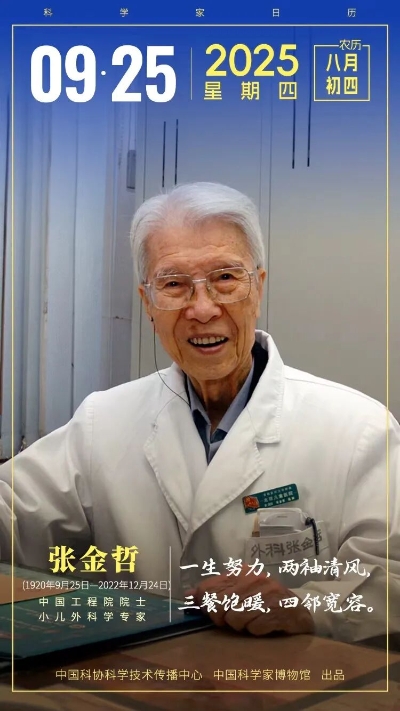

他在自传体的《院士自述》这样总结自己的行事之道:一生努力,两袖清风,三餐饱暖,四邻宽容。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>