从根系奥秘到丰收密码

1947年,束怀瑞考入山东农学院时,对果树尚属陌生。然而,三年的学习与师长的熏陶,将他引向了果树科研的毕生之路。

与众多研究者不同,束怀瑞一入行,便将目光投向了鲜少被关注的果树根系。他敏锐地意识到,“地上的问题根源在地下”,根系是果树的“根本”。1954年起,他潜心根系研究,提出了“果树根系是生态变异大、环境反应极敏感、适应阈值小的不完整功能补偿结构”等开创性理论。

山东省立农学院园艺系第一级毕业留念(束怀瑞第三排左一)

来源|中国科学家博物馆

这些理论绝非空中楼阁。在山东省鄄城、巨野等夏季易积水的低洼果园,传统种植亩产仅四五百斤。上世纪80年代末,束怀瑞深入调研后,创造性地提出“起垄沟草法”:起垄成沟排水,并在沟旁埋入麦秸草把通气。奇迹发生了,采用此法的果园,次年亩产跃升至2000公斤!这项简单实用的技术,解决了根系窒息导致的早期落叶难题,成为涝洼地果园的福音。

对根系的深刻理解,催生了另一项惠及万千果农的实用技术——“地膜覆盖穴贮肥水技术”。1982年,面对沂蒙山区蒙阴县20万亩因干旱贫瘠而几乎绝产的果园,束怀瑞带领学生扎进最贫瘠的九里岭果园。他们住在山里,“就着咸菜啃烧饼”,在每棵树下挖4个营养穴,放入草把、少量化肥,灌水后覆膜并在膜上留孔收集降水。成本仅每棵树2.4元,奇迹再次上演:七八年不结果的果园,第二年亩产超1100公斤苹果!这项技术在全国17省推广470万亩,创经济效益7.6亿元,至今仍在西部干旱地区广泛应用。

束怀瑞的研究并未止步于根。他探索树叶营养,提出“看碳施氮,以氮促碳,养根壮树,优质丰产”的果树营养管理黄金法则。他总结农民经验,提炼出苹果“三大主枝主干疏层形”及“枝组”概念,其整形修剪方法沿用至今。他长期指导烟台苹果产业,并积极推动烟台苹果从地域品牌向高价值商业品牌转型。他指导的肥城桃精品栽培技术,让桃子论个卖,显著提升了经济效益。

农业科研不能脱离生产实践

束怀瑞常自称“有点专业知识的农民”。这绝非谦辞,而是他科研生涯的真实写照。他坚信“在群众中有学不完的经验”,70多年科研生涯,近一半时间都在果园田地里度过。他喜欢蹲在地上与农民唠家常,了解生产困难,学习土办法。

1958年,束怀瑞在威海全国劳模陶遵祜的果园发现一棵树形完美的苹果树,便虚心求教,总结提炼出“三大主枝主干疏层形”,成为经典。他更将陶遵祜等一批农民劳模请进大学课堂,为学生传授技艺。他深情总结:“一项技术没有参加系统的实践,靠单纯的书本理解,是绝对不行的。”

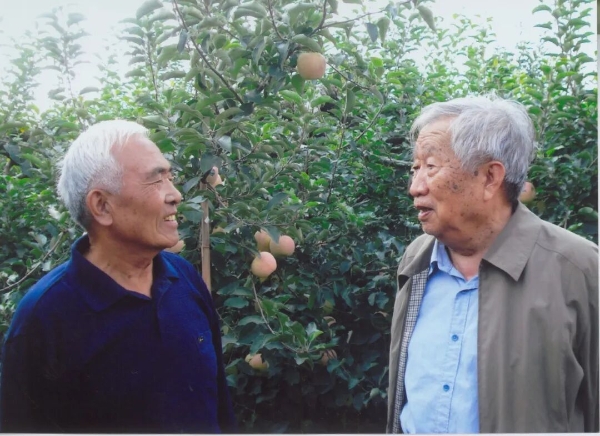

2007年,束怀瑞(右)与果农亲切交谈

来源|中国科学家博物馆

作为一名1953年入党的老党员,“每个党员都要实干”是束怀瑞的座右铭,也是他对学科建设和人才培养的核心要求。他深感“现在农科院校最大的一个问题,就是脱离生产”,强调农业科研必须“一头连着理论,一头连着生产实践”。他以身作则,耄耋之年仍常下乡指导,要求将深奥理论化为农民“易掌握、便推广”的实用技术。

束怀瑞视培养三农事业优秀人才为职责所在。除了坚持为新生、毕业生和青年党员上思政课、党课,他更在学科建设上强调开放与合作。“要占领学术制高点,必须有一流的学术队伍,必须树立开放的人才观,加强学科交叉,跳出农业看农业。”他鼓励师生博采众长,招收跨专业博士生,支持青年教师进修。2009年,他推动国家苹果工程技术研究中心落户山东农大;2017年,又牵头组建山东省果树栽培与果品加工院士工作站联盟,汇聚专家力量服务产业。

2006年8月9日,束怀瑞指导本科生实习

来源|中国科学家博物馆

束怀瑞院士用七十多年的坚守诠释了何为科学家情怀与党员担当。他说:“一个人要把自己的事业和国家的需要结合起来……乡村振兴的路上需要我,我还要把知识奉献给国家和人民。”

科学家说:

“我喜欢向农民群众学习,向生产实践学习”,束怀瑞曾经这样总结,在群众中有学不完的经验,有说不尽的发现。

“学科发展、提高科研水平的根本在于创新。要善于将现代高新技术与学科发展结合起来,开拓新研究领域。”束怀瑞建议当下青年科技人才要重视知识融合、学科交叉,进入前瞻性和开创性的研究领域。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>