高伯龙:中国激光陀螺奠基人

原标题:他仅用一年时间,就解开了钱学森两张激光陀螺图纸中的理论问题……

“外国有的、先进的,我们要跟踪,将来要有;但并不是说外国没有的我们不许有。”

上世纪六七十年代,我国已经相继完成原子弹和氢弹的研制工作,但是视为高精尖武器“眼睛”的激光陀螺技术,却一直难以突破。当时部分发达国家对于此项技术进行了严密的布控,视作国家的战略机密。

1971年,一位数理功底极其深厚的科学家肩负起了这项重任,开始了长达20年的研究。他不惧困境,白手起家,坚持自己独有的研制方案,破解如连绵高山般的工艺难题。

这位科学家就是高伯龙,激光陀螺专家,中国激光陀螺奠基人,中国工程院院士。

提出四频差动陀螺设计方法

上世纪七十年代初,在钱学森教授建议下,高伯龙调任由钱学森倡导成立的国防科技大学激光研究实验室,开始了激光陀螺研究工作。

此时的他已过不惑之年,之前的工作方向也集中在理论物理领域,但抱着“一个人的志愿应该跟客观实际相符合,应该符合国家的需要”这种信念,重新开始了艰苦的科研之路。创业之初,团队什么都没有,“就连铁架子、点焊机、高压电源这些最基本的器材都是自己做的。”可面对艰难困境,高伯龙依然保有强大的学术自信和创新定力。

高伯龙对问题始终秉持立足于自己独立思考的严肃态度和严谨学风,多次结合国情提出正确主张。他仅用一年时间,就解开了钱学森带来的两张激光陀螺概要图纸中蕴含的理论问题,并大胆提出国际上独一无二的四频差动陀螺设计方法。

进入80年代后,四频差动激光陀螺研制过程中出现了主攻方向应为“四频”还是“二频”的争论。当时反对“四频”者依据的主要是美国三家公司下马“四频”的信息。

高伯龙认为,不应完全依赖外部结论,他结合当时的国情,根据国内的工艺技术条件,对已出现的激光陀螺的四种方案(二频机械抖动陀螺、磁镜交变陀螺、固定机械转动陀螺、四频差动陀螺)的优缺点作了全面分析,最后得出结论:“四频差动激光陀螺原理先进,相对来讲对反射片的要求稍低,适合于我们国家的国情,有可能首先得到突破。”“我们相信四频差动陀螺一定能上天,根据是我们比美国公司干得好,我们从一开始就没有犯结构上的原理错误,他们直至下马仍未发现和矫正。”

做出相关结论,并不意味着高伯龙放弃对其他类型激光陀螺的关注,根据实际情况,高伯龙和他的研究团队对研究重点进行主次之分,他指出:“我们的研制工作一直以四频差动激光陀螺为主攻方向,在其他类型的激光陀螺方案上跟踪国外动态,同时紧紧盯住镀膜这一各种陀螺方案均不可缺少的关键技术进行攻关。”

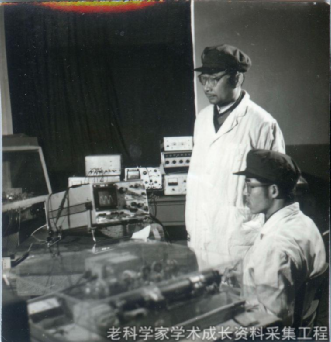

高伯龙教授(左1)在指导科研人员在调试激光器

开展镀膜技术攻关

解决了研究方向之争,团队继续心无旁骛搞科研、脚踏实地克难关。光学薄膜对研制激光陀螺具有极端重要性,被称为“头号关键技术”,而靠外协或外购膜片来解决这一问题,将始终处于被动状态。高伯龙深切认识到,必须拥有自己的高性能镀膜设备和高水平技术力量,才能攻克镀膜难关,使研制成功激光陀螺成为可能。

1984年起,针对镀膜问题,高伯龙带领208研究室开展了大量调研攻关工作,并不停地奔走呼吁,强调镀膜对激光陀螺研制的重要性,最终使镀膜攻关方案成功获批。之后,他带领16个人的改造镀膜机小组,开始针对国产镀膜机进行自主改造。初期主机故障较多,无法顺利开展技术攻关。高伯龙便和团队成员从工人做起,从维修学起,在付出大量辛勤工作后,成功完成机器的改造设计。

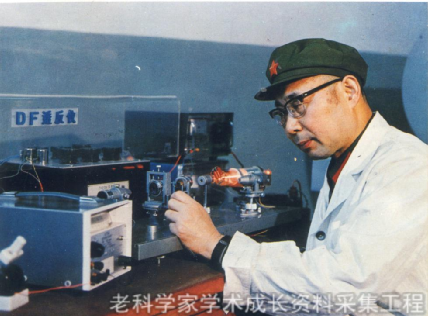

高伯龙教授在测量膜片

镀膜机监控系统的研制,同样是镀膜攻关的重要一环。高伯龙专门向学校提交了研究报告,指出监控系统为激光陀螺的成功提供了必不可少的手段,保证激光陀螺能胜利地进入实用;其次将带动许多重要的技术,如光电微弱信号检测、膜参量的动态监测与自控、膜参量变化的物理机构、各种表面物理问题与检测等。这些内容不但填补了相关领域空白,还提供了大量科研课题,为人才培养助力。

高伯龙率领研制团队经过三年多的艰苦努力,对光学监控系统进行了改造,获得很大成功。改造后的光学监控系统大大提高了光学薄膜厚度的控制精度与可靠性,而且可以控制蒸发速率的恒定性和重复性。从原理到效果,在当时不但国内领先,而且处于国际先进水平。至此,改造后的镀膜机和监控系统配合使用,性能大大提高,终于得到了四频差动激光陀螺可用的膜片。

镀膜攻关的成功,是高伯龙带领团队屡经探索研究之后取得的一系列重要的理论、工艺、技术的创新成果,是我国激光陀螺发展史上的一项重大突破,它把我国激光陀螺研制事业推向一个更高的目标。之后,高伯龙带领团队,适时提出并积极推进其他类型陀螺的研究探索工作,并取得相当进展;2007年研制成功空间环路四频差动激光陀螺;2010年研制成功一套双轴旋转式惯导系统,精度达到当时全国第一;诸多弟子也已成为激光陀螺研制领域新的领军人物和重要技术骨干。

“我始终认为,我想干成的一件事一定能干成,只不过是时间问题。”高伯龙和他的团队经过一个个不眠之夜,一次次全力奋战,扫清了一个个障碍,最终开辟出了一条具有中国自主知识产权的研制激光陀螺的成功之路。高伯龙和他的团队已成功研制出多种型号的激光陀螺,多项技术达到国际一流水平,创造了我国在该领域的多个第一。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]王晓军.至纯至强之光:高伯龙传[M].北京:中国科学技术出版社,2017.5

[2]庞广蛟.高伯龙:从岑溪走出的激光陀螺专家[N].梧州日报.2016-07-14

[3]王晓军 姚炳洪.高伯龙院士:至纯至强之光[N].中国科学报.2016-07-13