黄本立院士获“原子光谱分析终身成就奖”

黄本立院士在第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议获“原子光谱分析终身成就奖”

87岁高龄的黄院士思维敏捷,谈笑风生。

1955年黄本立院士在中国科学院长春应用化学研究所进行光谱分析实验。(黄本立院士提供)

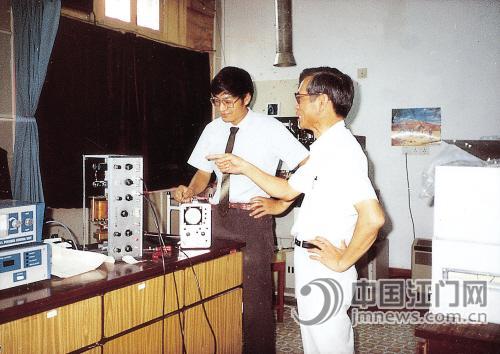

1990年与博士后杨芃原(现复旦大学教授)讨论工作。(黄本立院士提供)

黄本立,光谱化学家,1925年9月21日出生于香港一个印尼归侨家庭,籍贯广东新会(即今天蓬江区环市街群星社区振振里)。1945年至1949年 就读于岭南大学物理系。厦门大学教授。曾任中国科学院长春应用化学研究所现代分析化学研究室主任、中国化学会理事长及分析化学学科委员会主任、《光谱学与 光谱分析》主编等。1993年当选为中国科学院院士。主要从事原子光谱/质谱分析研究。早年创立了可测定包括卤素在内的微量易挥发元素的新型双电弧光源。 20世纪60年代,建立了国内第一套AAS装置和钽舟无焰AAS装置;20世纪70年代提出可同时测定氢化物和非氢化物元素的新型雾化—氢化物发生 器;20世纪90年代研究强电流微秒脉冲供电空心阴极灯激发原子/离子荧光分析法,改善了多种元素的检出限。其代表作有 《An Atlas of High Resolution Spectra of Rare Earth Elements for ICP-AES》 和《发射光谱分析》第二章“光谱仪器”。

6月20日,伴随着台风“泰利”来袭,厦门,一片雨茫茫。然而,厦门大学校园里,慕名而来的游人手持雨伞,依然徜徉在校园内,时不时在这所历史悠久、风景秀丽的大学校园内留影。

记得临出发到厦门前,记者与黄本立院士联系,电话中的他,考虑周到,他提醒记者:“到了厦门后,从厦门大学演武路门口进学校,到旧化学楼找我。”这样,记者不至于绕远路。

依黄院士所言,记者一进校门,很快就找到了黄院士的办公室。尽管已87岁高龄,但黄院士思维敏捷,谈笑风生,没有一点架子,看到记者前来,开心相迎。当接过黄院士家乡的亲人托记者带给他的粽子时,黄院士有点惊讶,高兴地连声说:“谢谢!”

家乡来人,倍感亲切。黄院士与记者聊起家乡的人和事,忆起幼年读书的坎坷,谈起工作后的曲折经历,一下子讲了两个小时……

1 辗转求学

【“25岁以前,严慈早逝,家道中落,读书、逃难、停学、转学、跳班、借读、躲敌机,眼看着身边中弹的同胞死去而无能为力;日本无条件投降时,在梅县 (即梅州),自己连买一小串鞭炮的钱也没有,最后,还是一位好心人递给我一串,好让我出了憋在心里整整八年的闷气、怒气……”这是黄院士在80岁那年回顾 自己前半辈子的一段自述。黄院士从未留过洋,但受日本侵华战争影响,求学历程颇为坎坷。】

江门日报:听振振里的老人讲,您曾在家乡振振里读过书,但时间不长,能讲讲您的求学经历么?

黄本立:我在香港出生,我记得,我大概4岁从香港回到了振振里,过了7岁,才在广州念书的,从小学一年级念到了四年级。

1937年“七七事变”后,日本人要打过来,广州要疏散,我又逃回振振里,在振振里敦实小学念了一年多的书。

后来,振振里的形势也紧张了,全家人又逃到香港。我在香港瞎逛了一阵子后,才在香港私立粤华中学附小从五年级开始读书。这所学校的学生从三年级开始就 学习英文,由于我当初在广州、振振里读书时都没有学过英文,落下了两年的英文课,刚开始读时很辛苦。放暑假的时候,我就跑到香港一所师范学院的暑期英语补 习班学习,还是有点用,后来,我赶上了学校的英文课。

那些年,我爷爷在广西贺县开锡矿,1940年7月小学毕业后,我爷爷把我接回广西。那时从梧州步行到贺县,我曾经一天走十多铺路,从早走到晚,晚上借 住在老百姓家,楼下是养牛的,人住在二楼。一铺路是十华里,也就是说,一天走50公里,那时我十几岁,就这样得到了锻炼。后来,我碰到什么困难都不怕了。 你看我现在腿脚灵便,就是当年在逃难时练出来的。年轻时,同龄人基本上走不过我。

到1941年9月,我才在香港的一位大朋友的介绍下,到广东坪石私立培正培道联合分校读初二。一年后,由于我落课落得太多了,年龄也不小了,就直接考 高中。结果,5所高中同时把我录取了。后来,我选择了到广东曲江私立佛山华英中学读高中。读到高三上学期,战争形势又紧张了,我们又踏上了逃难的路,在广 西、江西、福建、广东四省辗转。直到1945年5月,我在广东梅县继续学习,当年7月高中毕业。后来我考入广州私立岭南大学读书。

祖父在抗战胜利前就去世了,我上大学主要靠的是奖学金、助学金、勤工俭学和同学接济。

2 放弃最初的理想

【黄本立院士读大学期间,比较喜欢电子学和光学,他最初的理想是当一名摄影师,1950年3月初到东北科学研究所工作后,产业部门急需采用快速、准确的原子光谱分析技术,我因此转而研究原子光谱分析。】

江门日报:您最初的理想是当摄影师,后来,是如何走上光谱分析这条路的?

黄本立:1945年到1949年,我在广州岭南大学物理系读书。期间,我比较喜欢电子学和光学,这也许是因为我喜欢无线电和照相机的缘故。我曾和几位 同学在冯秉铨教授的指导下装了一“台”黑板大小的示教用超外差收音机。高兆兰教授把她从美国带回来的、在当时还相当珍贵的彩色幻灯片胶卷给我们做实验,和 我一起把胶卷冲洗出来。她还鼓励我们组织了一个课余摄影小组。

当时,我还勤工俭学,批改过同学的作业、准备过教学实验等,而这些工作本应是由助教来做的。

这些经历和兴趣对我以后的科研工作帮助很大。

广州刚解放时,摆在我面前的路有两条:一是出国留学。我的好友张植鉴当时已经在美国帮我申请读研,从大学二年级起,我就一直拿华盛顿大学捐赠的国际学 生奖学金,要申报该校的研究生很可能被录取;另一条路是在新中国参加工作,用当时的话说,就是参加革命。当时,我的同班同学李小琼从北京分配到长春的东北 科学研究所(中国科学院长春应用化学研究所前身)工作,来信告诉我和其他几位同学,东北是国民经济恢复时期的重工业基地,很需要理工科人才,并告诉我长春 有个东北电影制片厂(长春电影制片厂前身),如果我有兴趣的话,也可以到那儿去。经过反复考虑,我1950年3月初来到东北科学研究所工作,我的设想是在 报到后,再设法调到“东影”去干我感兴趣的摄影工作。

可是,当时东北的产业部门急需采用快速、准确的原子光谱分析技术,而在解放前,我国只有少数人研究或使用过这种技术。因此,这种技术在刚解放时的东北基本上是空白,于是,我决定放弃专业搞摄影的想法,投入到当时国家急需的原子光谱分析研究中去。

就这样,我摄影没搞成,却和光谱分析结下了不解之缘。

3 原子光谱分析

【进入东北科学研究所后,在实验条件十分困难的情况下,黄院士利用一台废旧小型摄谱仪,经过修复、调整,进行定性分析,建立了电解锌、电碳刷石墨等的 光谱分析法。在随后的60多年里,黄院士一直遨游于原子光谱分析的研究中,在原子发射、原子吸收、原子荧光和激光光谱分析的理论、方法、应用和仪器装置等 方面,为我国的原子光谱事业的开创、发展以及多层次人才的培养做出了重大的成绩和贡献,成为国内外知名的原子光谱分析学术带头人。】

江门日报:听说,您是从修理一台旧机器开始光谱分析生涯的?

黄本立:光谱分析是一种技术,它可以测出各种物质的成份。当时,在国内从事过原子光谱分析的人屈指可数,而且几乎都已转行,在长春更是无师可从。在这方面,我在大学学到的物理、光学等方面的知识和我个人的兴趣也得到了发挥和结合。

当时的实验条件也十分缺乏。我在地下室的废品堆里找到了一台日本人留下来的废旧小型摄谱仪,把它清理、修复、调整好了,使用过期很久的感光板,完成了 电机碳刷子和电解锌等样品的定性分析。1952年起,我用新到的苏制中型摄谱仪,先后研究建立了球墨铸铁、黄铜、电解铜阳极泥等的定量分析方法,分析了大 量样品,并为有关工厂培养干部,下厂安装、修理仪器,建立光谱实验室,把光谱分析推广到工厂;还为抚顺钢厂试制了一台高压电花光源,这可能是我国第一台自 制光谱分析用激发光源。

上世纪50年代中,我为冶金部建立了钨矿中微量铍的化学光谱测定方法,并分析了一批重要样品;我在钼矿半定量分析新方法研究中,发展了国外提出的“数 阶法”,并对该法的原理进行了理论分析,提出了“内标法”和“接线法”,提高了该法的准确度,扩展了分析浓度范围;这在当时国内主要用照相摄谱法的情况 下,是有较高的学术和应用价值的。

1957年,我提出的新型双电弧光源论文,在国外刊物上发表后,被誉为“最完善”的一种新型双电弧光源。上世纪60年代,我又转到研究超纯物质分析,再就是环境样品分析……

江门日报:听说您“文革”时期被隔离审查,在简陋的条件下,算了一个三角函数表?

黄本立:“文革”时,我被怀疑是“九国特务”,原因是我在美国、日本等有很多不错的朋友,但这些与政府没有关系。我被隔离审查的时候,“群专”让我写 交代,莫须有的罪名,怎么写得出来?写不出交代的时候,我就会想家、想光谱分析,我就利用这个时间琢磨光栅公式、考虑“光量计”用的双金属温度补偿的设 计。“群专”从门上小洞往里看我时,看见我有时思考、有时写字,还以为我是在想问题、写交代呢。

隔离室是原来的实验室,没有三角函数表,我就利用在实验室旮旯里发现的一小片有机玻璃薄片、一枚大头针,还有我写交代用的上下带有等距黑点的日式稿纸 和一块塑料垫板,在水泥地“研磨”、用大头针“刻制”,最后,“研制”出一块带有曲线板的0至90度的量角器,用它算出了一个有三位数的三角函数表。利用 这个三角函数表,我就把所需要的数据计算出来了。这些数据的一部分后来被用到《发射光谱分析》一书中。那段经历,可以说是对我的磨练。

同行人眼中的黄本立

曾宪津(中国科学院长春应用化学研究所,已退休):

在黄先生数十年的研究工作中,始终如一的是他那敏锐的学术洞察力,始终站在本研究领域的前沿,捕捉最新的学科发展苗头,不坐等;不失时机地以他那不畏 艰难、开拓奋进的精神去创造所需要的研究工作条件,这恐怕就是他在研究工作中创造了多个国内首先或第一的重要因素之一。

杨芃原(复旦大学化学系教授):

黄本立先生一贯主张写文章应当以实验结果为基础,断不可自我吹嘘,名不副实。我们在写文章初稿时经常会用一些夸张的形容词,黄先生看后把不符合实际的 词全部删掉,毫不客气。国内曾经有人在原子光谱领域做了一些贡献,便大吹大擂,黄先生对此十分反感。我经常听黄先生教导“千万不要去学这些做法,一定要实 事求是,万不可以有一说二”。黄先生认为,这些学术恶风把有些年轻人都给害了,十分痛心。我一直牢记黄先生的这些教诲,时刻记着写文章要有实验数据依据, 努力做到不夸大其词。我想,这会使我受益一辈子。

黄先生上课水平是出名的,听过的人都有同感。但很少有人知道,黄先生为上好一堂课所付出的艰辛:有时,为了上好一堂课,黄先生起码要准备一个星期,从 查文献开始,写下笔记,复制图表,编辑投影内容,美工。讲课用的每一张片子都是黄先生的心血酿成的,非一般人能做到。黄先生对片子的内容和美工特别重视。 他认为内容要简洁,最好有图表,不要文字一大堆,学生不爱看。美工要精细,才能引起学生注意,增加效果和减少听课的疲劳。想想我听黄先生课的时候,计算机 软件还没有现在这么先进,每一张片子都是黄先生手工做的,真可谓教书育人用心良苦。