侯仁之:开创历史地理学新境界

原标题:开创历史地理学新境界——侯仁之

北京城是如何起源的,原始城址在哪里?北京城有多大年龄,建都多久?让我们来认识倾心为创建历史地理学科理论奠基、竭力对保护世界文化和自然遗产倡言的中国历史地理学家侯仁之。

侯仁之(1911—2013),历史地理学家,中国科学院院士,1999 年何梁何利基金科学与技术成就奖获得者。

体弱多病跑第一

1911 年12 月,侯仁之出生于河北省枣强县。他小时候体弱多病,连续两年都因为身体原因升不了学。得益于母亲的启蒙和教育,接连的学业中断并未让他对学习失去兴趣。

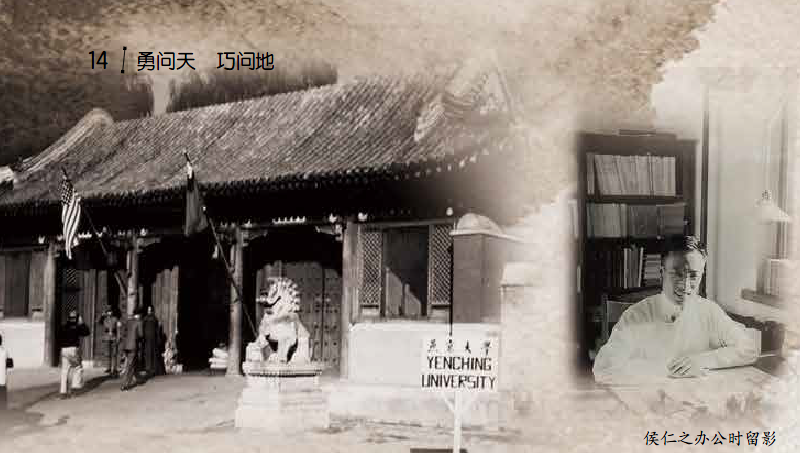

1926 年,父亲为了让侯仁之把身体锻炼好,把他送到了当时比较重视体育教育的德州博文中学。博文中学有很大的操场,有专门的篮球场、网球场、足球场。那时候,同学们下了课打篮球都是自组阵容,由两个同学挑选队员,甲挑一个、乙挑一个……总是没人挑他,原因是他太弱、太瘦小了。不被人认可的失落并没有令他气馁。在别人打篮球时,他开始独自绕着操场跑步,一圈、两圈……,就这样一天天坚持下来。到了第二年学校开春季运动会,同学们知道他跑步很在行,纷纷推举他参加1500 米赛跑项目。据侯仁之回忆说:“比赛时,我跑了一段,回头一看,一个人也没有跟上来,我得了第一名。”由于经常锻炼,他的身体也逐渐好了起来。进入燕京大学后,他还曾经是5000 米赛跑项目校纪录的保持者, 这个纪录直到多年后才被打破。

直面日寇勇斗争

抗日战争时期,燕京大学因为是美国人开办的,在美日战争爆发前还能庇护学生。作为北平硕果仅存的高校,燕京大学也是当时党组织开展抗日活动的重要阵地。战争使沦陷区的很多学生难以继续学业,进步学生纷纷要求“北上”或者“南下”参加抗日救国运动。燕京大学建立了学生生活辅导委员会来保护学生,侯仁之任副主席。每当日本宪兵队要冲进学校抓捕进步学生时,侯仁之便凭借自己的身份与日寇周旋,及时通知学生逃脱,一次次破坏了日寇的企图。他因此也成了日寇的眼中钉、肉中刺。

侯仁之与地下党也有着秘密联系,多次冒着生命危险,通过一条交通要道转移了很多进步学生。这些进步学生有的经西安市最终到达延安市,有的直接奔赴抗日前线。

1941 年12 月7 日,太平洋战争爆发,日本宪兵队于清晨抓捕了燕京大学20余名教师,侯仁之是最年轻的一员。面对刑讯逼供,他义正词严,临危不惧。“到了日本宪兵队,我就被带到地下室,记得两边都是栏杆,一开门就咣当当地响。走到一处铁门前,他们咣当把门踹开,让我钻进去”。由于日寇对侯仁之送学生去解放区参加抗日一事一无所知,遂以“以心传心,抗日反日”的“罪名”将他转送日本军事法庭候审。拖至1942 年6 月中,对他判以徒刑1 年,缓刑3 年,取保开释,附加条件是“无迁居旅行自由,随传随到”。“出狱后,我连夜赶到岳母家。当时,我的爱人和孩子都住在岳母家,我们的孩子已经降生半年多了。我透过门缝,看见里面已经入睡的妻、子,禁不住悲喜交加。”

世界遗产在中国

1984 年,侯仁之到美国康奈尔大学访问时,第一次获知联合国教科文组织颁布的《保护世界文化和自然遗产公约》。在外国专家的启发下,敏感的专业意识让他认识到遗产保护的重要性。作为全国政协委员的他,回国后急忙起草了一份提案,很快被采纳了。1985 年12 月12 日,中国成为“世界遗产公约”缔约国。1987 年,侯仁之开始着手世界遗产的申报工作。同年年底,故宫博物院、周口店北京人遗址、泰山、长城、秦始皇陵(含兵马俑坑)、敦煌莫高窟列入《世界遗产名录》。

截至2013 年6 月,我国共有45 个项目被联合国教科文组织列入世界遗产名录。“世界遗产”概念的广泛普及,不仅让越来越多的国人认识到文化和生态的价值,意识到保护历史文化遗产和自然遗产的重要性,也让其他国家对中国的文化传承和风景名胜有了更多的了解与认识。这都要感谢中国“申遗”第一人侯仁之。

北京源头得保留

1993 年,北京西站破土动工前选址莲花池。当时的莲花池已经干涸,有人提议直接把北京西站建在莲花池原址上,那里没有居民搬迁问题。这样既可以节省搬迁的人力和物力,还能直接利用凹陷的地形。侯仁之知道这是事关北京古城起源遗址的大事,便不顾自己80 多岁的高龄,多次考察现场,查阅历史资料,提出修改建议。他强调“先有莲花池,后有北京城”“莲花池和北京城有血肉相连的关系”“莲花池是北京的生命源头”。这个意见得到相关部门的重视,北京西站规划得以修改,莲花池原址被保留了下来。

在北京西站建成后,虽然其作为运输枢纽的功能得以实现,但附近的景观与莲花池的环境并没有得到同步提升。侯仁之为北京市政府做《从莲花池到后门桥》的报告时,当面说“莲花池的风景不如从前了”。他建议恢复莲花池的水源,再现历史风貌。在他的建议下,现在不仅莲花池有了水,莲花池公园的景观明显改观,历史环境也得到了有效保护。

“一个人绝不可以忘掉自己的过去,一个如北京这样的历史文化名城,也绝对不可以忘掉自己的起源。”侯仁之如此说道。

本文摘自任福军主编的中国科学家故事丛书第1辑之《勇问天 巧问地》(科学普及出版社出版)