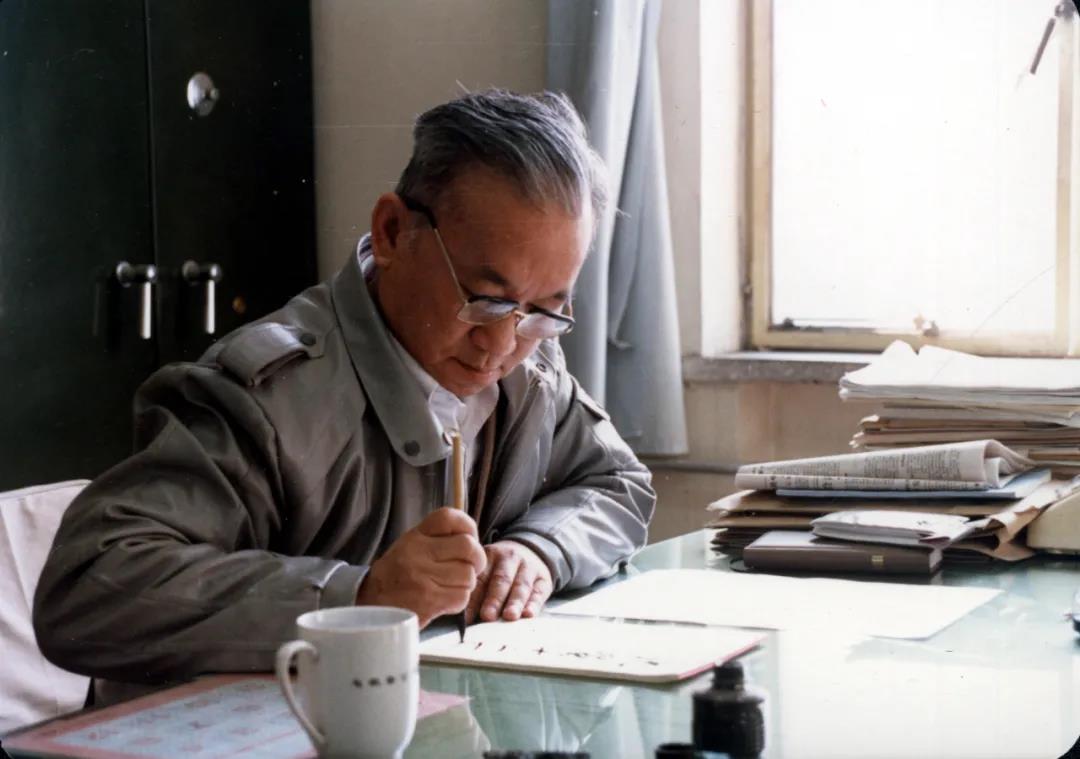

梁思礼:抱定一颗爱国心,为中国航天事业奠基

原标题:梁思礼院士:抱定一颗爱国心,为中国航天事业奠基

2020年,中国航天事业捷报频传。嫦娥五号、北斗导航系统组网、天问一号、高分一号、新一代载人飞船等纷纷成功登场,阵容强大,创造了一个又一个辉煌。

回首中国航天事业的伟大历程,一代代航天人以大无畏的气魄和担当,揭开了中国航天苍穹大业的序幕。在这些战士中,中国科学院院士、火箭控制系统专家梁思礼是佼佼者之一,他将一腔热诚奉献给祖国,在火箭导弹控制、航天产品可靠性、软件工程化等诸多领域作出了杰出贡献。

家庭的熏陶,爱国情怀悄生根

1924年8月24日,梁思礼出生于北京。作为中国近代著名的启蒙思想家梁启超最小的儿子,梁思礼自小就深受梁家家风熏陶以及浓郁的爱国主义教育,爱国的种子悄然生根。

有人曾问梁思礼,父亲梁启超究竟给予了他们什么?梁思礼回答:“‘爱国’,他给了我们一颗爱国之心。”

梁思礼的小学和中学时代是在天津度过的。南开中学的校训“允公允能,日新月异”,给他带来了深刻的影响。他曾说:“我那会儿十一二岁,正是人生观形成的时候,虽然我仅在南开受了两年的教育,但这两年对我一生起了很大的作用。”

1935年,梁思礼(左一)于天津培植小学毕业,与班主任及同学合影留念

1937年,卢沟桥事变爆发,梁思礼目睹了南开被炸和祖国落后挨打的窘困,为祖国强大贡献一己之力的信念在他心中生根发芽。

1941年,梁思礼前往美国求学,他始终谨记母亲王桂荃的嘱托和牵挂:“祖国还在蒙难,学成了一定要回来报效国家。”

1941年,梁思礼去美国留学前留影

在长达8年的海外求学生涯中,梁思礼先后在美国嘉尔顿学院、普渡大学、辛辛那提大学学习,并获得无线电专业学士学位和自动控制硕士、博士学位。

在美国埋头攻读的同时,他还积极参加中国共产党领导的外围组织“北美中国基督教学生联合会”(CSCA)和“留美科学工作者协会”的活动,动员留学生回国参加新中国建设。

1949年9月23日,梁思礼登上了美国旧金山出发的“克利夫兰总统号”邮轮,义无反顾地回到了一穷二白的祖国。离开前,他在给朋友陆孝颐的信中写道:“我离开时的感情,只有期望没有留恋。”

1949年9月,梁思礼(前)与陈辉(后)在旧金山登上回祖国的“克利夫兰总统号”邮轮

燃烧的岁月,任尔东西南北风

回国后,梁思礼抱着“祖国需要我去哪儿,我就去哪儿”的满腔热情,听从组织安排前往通信兵部电信技术研究所就职。

此后一年多时间里,梁思礼等人孜孜不倦地工作,为祖国建成了国际广播电台。国际广播电台不仅使全世界听到了来自中国的声音,也使国家外交部能够及时了解国际形势,加强了同国际的联系。

1955年5月,梁思礼受命作为专家组成员之一为越南援建“越南之声”电台。在已有经验的基础上,专家组仅用两三个月时间便完成了任务,并得到了时任越南共产党主席胡志明的表彰。

1956年,面对霸权国家的核威慑,党中央做出了“发展我国导弹技术”的决策,中国航天事业的相关事项陆续被提上议程。

同年9月,梁思礼服从组织安排,被调到国防部五院工作。从此,梁思礼开始了近60年的导弹与航天研制之旅。

国防部五院成立之初,无技术、无设备、无厂房,想要在这片贫瘠的“土壤”上研制导弹难度可想而知。1957年年末,苏联同意派遣专家帮助我国进行仿制,并允诺供给射程达1000千米的P-2导弹技术资料。

随着仿制工作的全面展开,梁思礼渐渐意识到,导弹的控制系统是开展仿制过程中最大的难点。但苏方提供的帮助却只是停留在生产图纸和工艺图纸上,至于仿制背后的设计原理,他们始终得不到正面的回应。

1959年,梁思礼(前排左二)等人在二院与苏联专家(前排左四)合影

为了掌握P-2导弹控制系统的设计原理,梁思礼带领着团队成员苦下功夫,在没有电子计算机的情况下,靠着手摇计算机,用常参数的方法解决了变参数的复杂问题。没有设计图纸,他们就根据仅有的实物仪器、设备进行测绘,画出结构图、布线图和原理图。

“从1959年6月开始,组织了决战指挥小组。奋战几个月,突破了关键技术37项,完成两套地面控制系统,攻克137套弹上控制设备的15项关键技术。”梁思礼在笔记中记录了一路摸索所取得的累累硕果。

1959年中苏关系开始恶化,苏联逐渐撤除了对我国的援助。梁思礼意识到:“尖端技术历来是最敏感的部位,它永远也买不来!”

梁思礼带领工作组继续下厂,从整机厂到元器件生产工厂,他在实践中总结出“工厂是知识的海洋”。在这个“知识的海洋中”,他们对导弹控制的轮廓渐渐明晰起来,对导弹飞行主动段是如何控制、横偏校正系统是怎样工作等原理有了清晰的认识,为我国自行设计导弹控制系统做好了技术储备。

1960年11月5日,在前苏联专家撤走的第83天,凝聚了中国人民自力更生精神和不屈不挠意志的“争气弹”,即1059仿制导弹,在酒泉导弹发射试验基地成功发射。聂荣臻元帅说:“在祖国的地平线上,飞起了我国自己制造的第一枚导弹。这是我军装备史上一个重要的转折点。”

1964年,中国人民革命军事博物馆展出了一枚1059导弹,并按上级指示改名为:东风1号。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸;1966年10月27日,在经过“冷试”和“热试”考验下的导弹原子弹结合试验获得圆满成功……

从“两弹一星”到载人航天直至后续各项航天任务,以梁思礼为代表的中国航天人继续发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,其间历经无数失败的煎熬、攻关的艰难、征程的坎坷,开启了祖国伟大苍穹下航天事业的一个又一个新篇章。

时代的弄潮儿,追风赶月不停留

以前的导弹控制系统是用分离元件组成的,这导致计算装置又大又重,计算精度也很差。1965年,在我国的计算机处于从电子管向晶体管过渡的时期,国外正在研发集成电路,梁思礼便开创性地提出了“平台—计算机”新系统的大胆思路。

平台—计算机制导技术的关键是要有运算速度快、小型化的弹载计算机,即集成电路计算机。它的成败,决定着我国的战略武器能否形成战斗力。为此,梁思礼带领控制所和航天771所的成员开始了这项“在白纸上画画”的艰难任务。

工作开始之际,梁思礼做了大量的信息收集准备工作,并经常到试验室钻研指标计算、逻辑设计问题。1966年9月,第一台国产的22位双极小规模集成电路弹载计算机终于完成,但是由于体积过大,装不进弹舱,而且所用组件太多,可靠性不高而未能达标。

梁思礼明白,最好的解决办法就是提高芯片集成度——芯片用得更少,体积就更小,计算机上的组件也更少,可靠性也能相对提高。为此,他提出“通过调整计算机字长来缩小体积”的思路。为了达到精度指标,他又提出了一种多重积分误差校正的新方法。

1971年9月10日,弹载计算机参加了我国“东风五号”洲际弹道导弹的首飞试验,并一举成功。

20世纪70年代末,梁思礼敏锐地注意到课题“速率捷联惯导系统”非常具有研究价值,并积极开展了速率捷联惯导系统的研究工作。

由于当时我国的惯性器件精度与国际水平相比还很落后,在客观现状限制下难以开展科研工作。因此,课题提出时,一些权威人士对此并不看好。

“什么事都是逼出来的。过去苏联撤走援助,把我们逼得能干了;现在困难逼我们,一定能把我们逼得更聪明。”这个时代的弄潮儿以“追风赶月不停留”的干劲披风斩棘。

1986年6月6日,聂荣臻与航天专家合影,共贺中国航天事业创建30周年(梁思礼位于第二排中)

1993年,使用了速率捷联惯导系统的导弹交付给二炮部队列装。在1995年人民解放军进行的东海演习中,该型导弹发发全中,大大助长了军威和国威。

1996年8月,72岁的梁思礼从科技委副主任的岗位退下来,但他始终心系国家航天事业的发展。2006年6月,在航天科技集团公司科技委年会上,他提出了航天发展的顶层设计问题,再一次为国家的航天事业提出了建设性的建议。

2009年7月1日,梁思礼出席建党88周年暨中国航天科技集团成立10周年大会(左起分别为:金阳、马兴瑞、陆元九、梁思礼)

2016年4月14日,梁思礼在北京逝世,享年91岁。

他曾说:“从第一颗原子弹、第一枚导弹、第一颗人造地球卫星到第一艘神舟飞船,我回国后和第一代航天战士一起,白手起家、自力更生,创建起完整坚实的中国航天事业,使中国居世界航天强国之列。能为此奉献一生,我感到无比的自豪和光荣。”

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考资料:

[1]石磊,梁红,杨利伟. 苍穹大业赤子心:梁思礼传[M]. 北京: 中国科学技术出版社,2017.

[2]石磊. 梁思礼院士:苍穹大业赤子心[N]. 中国科学报, 2015.12.

[3]本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)