梁思礼:中国航天事业奠基人

原标题:追忆中国航天事业奠基人 | 纪念梁思礼诞辰98周年

1949年9月的一天,美国邮轮“克利夫兰总统号”按时驶出旧金山港。不同的是,船上载着20多位怀抱着科学救国理想,归心似箭的中国留学生,其中包括刚刚从美国辛辛那提大学获得自动控制专业博士学位的梁思礼。

梁思礼,中国科学院院士,中国导弹控制专家,火箭系统控制专家,导弹控制系统研制创始人之一。

1924年8月,梁思礼出生在北京,是梁启超的第九个孩子。因为是老来得子,梁启超非常喜欢这个小儿子,便风趣地将英语Baby(宝贝)一词汉化成“老白鼻”,给儿子起了个昵称。

父亲的书斋饮冰室,也被梁思礼视作玩耍的乐园和汲取知识的苗圃。平时梁启超为了安静地写作,除了夫人王桂荃和秘书梁廷灿以外,很少允许孩子们到饮冰室玩耍,但梁思礼却是例外,而他也在这样的环境中受到了很好的熏陶和启蒙教育。

1936年,梁思礼在饮冰室大门前

1941年,梁思礼怀揣着“工业救国”的理想赴美留学,8年间,他先后获得美国无线电专业学士学位、自动控制硕士和博士学位。

梁思礼谨记父亲“毕业后回来替祖国服务,是人人共有的道德责任”的教诲,于1949年学成归国,积极投身于祖国的科研建设。离开前,他在给朋友陆孝颐的信中写道:“我离开时的感情,只有期望没有留恋。”

1956年,党中央做出了“发展我国导弹技术”的决策后,中国成立了国防部五院(中国第一个导弹研究机构),梁思礼被调任五院导弹控制系统研究室副主任,负责导弹控制系统研究,开启了他近60年的导弹与航天研制之旅。

1956年,与参加“12年科学规划”会的专家们合影(前排右二为梁思礼)

我国的导弹研发之路荆棘载途。梁思礼回忆:“当时既无资料,也无仪器和导弹实物,除了钱学森外,谁都没有见过导弹和火箭,简直是两手空空,一张白纸。但这是一颗生机勃勃的种子。”

1959年,中国开始仿制苏联P-2导弹,梁思礼作为控制系统技术负责人之一,负责系统仿制和人员培训工作。当时,由于中苏关系的恶化,苏联撤回了专家并带走了全部教案和技术资料。抱着一定要研制出中国人自己的导弹的决心,梁思礼与其他专家一起迎难而上,成功解决了超差代料问题,研制出了具有替代性的合格的国产燃料、材料和元器件。

1959年,梁思礼(一排左三)在二院与苏联专家合影

1960年,我国第一枚导弹“1059”(后被命名为东风一号)在酒泉试射成功,迈出了我国导弹事业从无到有的第一步。

1962年,中国自主研制的第一枚东风二号导弹进行首飞试验。当天导弹发射后,过了几秒却像喝醉了酒似的摇摇晃晃,头部还冒出白烟,紧接着发动机也起火了,21秒时导弹完全失控,69秒后导弹坠毁……这次失败给梁思礼留下了惨痛的记忆。之后,梁思礼等人总结经验和教训,坚持不懈、努力探索,经历了17项大型地面研制试验、105次发动机试车后,自主研制的东风二号终于在1964年发射成功。

在我国自主研发的第一枚导弹研制过程中,梁思礼领悟到要用系统工程的方法去搞导弹研究。他提出,“质量和可靠性是设计出来的,不是统计出来的;是生产出来的,不是检验出来的;是管理出来的,不是试验出来的”。如今,由他开创的“航天可靠性工程学”,已成为我国长征系列火箭安全飞行的坚实保障。

1966年,聂荣臻在戈壁上与参加导弹核武器试验的科技人员们在一起。梁思礼(前排左二)

中国第一颗原子弹爆炸成功后,外媒曾嘲笑中国“有弹无枪,一通瞎忙”。当时,东风二号采用的是苏联导弹的无线电横偏校正系统,容易受到地形干扰,局限性明显。为了尽快提高导弹投送能力,梁思礼和同事们协力攻关,并成功研制出全惯性制导系统,大大提高了制导精度。1966年,中国第一枚带有核弹头的东风-2A导弹在靶区的预定高度爆炸成功,这意味着从此我国成为了真正具有远程核打击能力的国家。

“两弹结合”工作结束后,梁思礼又转战研发洲际导弹——东风五号。洲际导弹射程远、精度高,需要用计算机控制制导系统,当时世界上只有美国的民兵导弹掌握这一技术。为尽快抢占制高点,梁思礼和同事们克服种种困难,最终完成了关机方程和导引方程的推导,一个小型的国产集成电路计算机研制成功。1971年,携带此装置的东风五号洲际导弹首飞试验圆满成功。

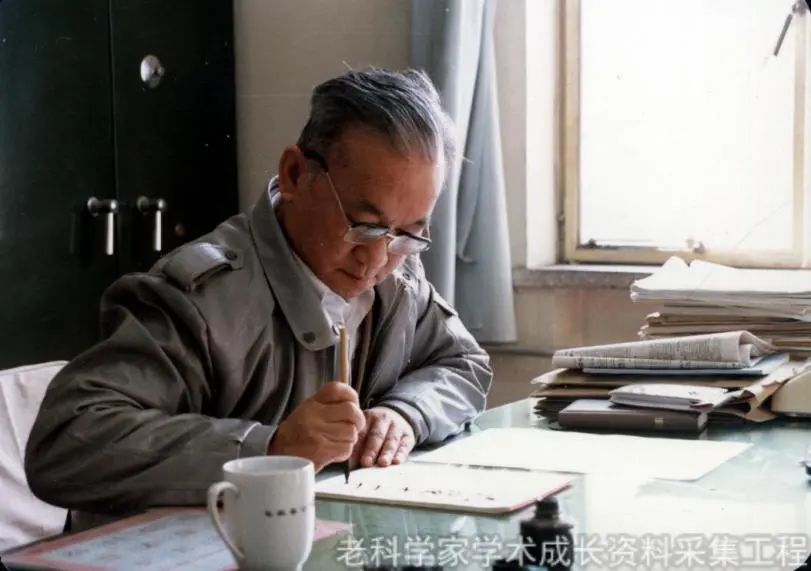

1979年,梁思礼在一院12所办公室办公

1976-1978年,梁思礼担任长征三号控制系统技术负责人。后来又集中力量研制远程导弹和长征二号,并参加了多次飞行试验和1980年向太平洋发射远程运载火箭的首飞试验,为我国远程导弹的研制成功,作出了卓越贡献。

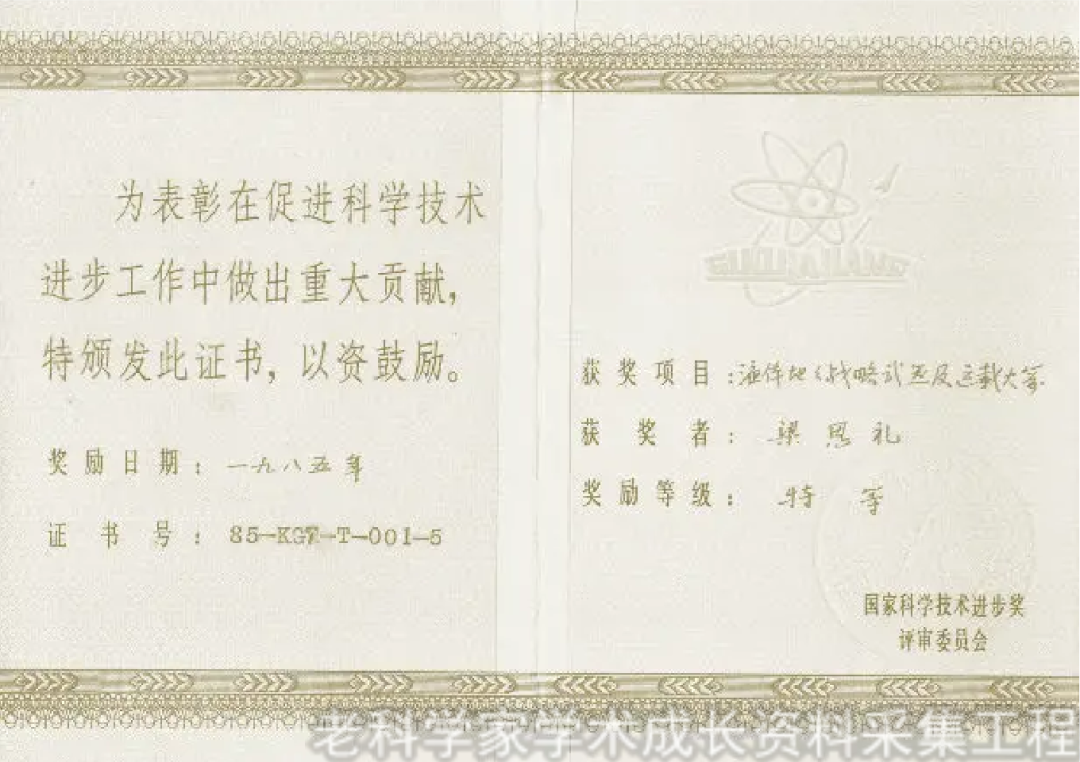

1985年,梁思礼参与研制的液体地地战略武器及运载火箭项目,荣获国家科学技术进步奖特等奖

梁思礼认为“硬件是躯体,软件是灵魂”,1981年以后,他开始大力推广航天软件工程化,这也确保了之后的神舟系列飞船的可靠性和安全性都达到了前所未有的高度。

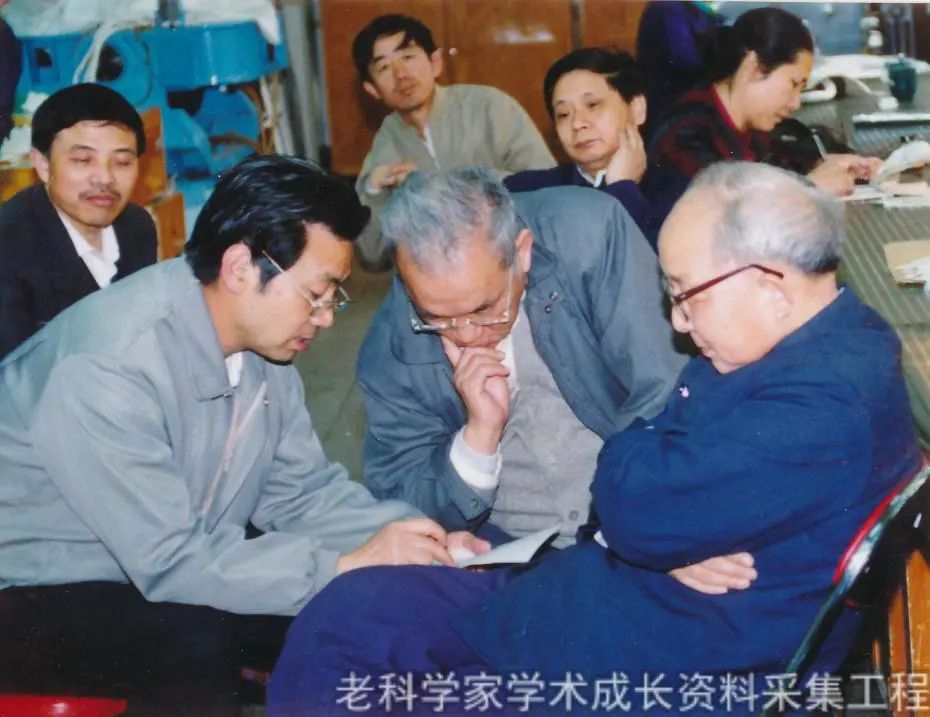

1992年,分析长二梱试验情况现场梁思礼(中)

从新中国第一枚导弹、第一颗原子弹、第一颗人造地球卫星、第一艘神舟飞船,再到使命必达的“东风快递”……这些国之重器都离不开梁思礼的杰出贡献。他用自己的严谨正直、光明磊落,点燃了混沌初始的中国航天事业的火把,持续地为中国航空航天事业奉献着光明与热量。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

1.石磊,梁红,杨利伟.苍穹大业赤子心:梁思礼传[M].北京:中国科学技术出版社,2017.

2.刘博智.梁思礼:饮冰室血统的“驯火者”[N].中国教育报,2015.7.2.

3.刘茜.梁思礼:可上九天揽月[N].光明日报,2015.7.2.

4.石磊.梁思礼院士:苍穹大业赤子心[N].中国科学报,2015.12.21.

5.李军辉.梁思礼:我干的导弹是保卫祖国的[N].学习时报,2022.2.25.

6.郭旗占传远韩阜业.梁思礼:饮冰室走出的“驯火者”[N].解放军报,2019.5.17.