沈善炯:使科学在自己的国土开花、结果

沈善炯(来源:中国科学院官网)

沈善炯主要从事细菌固氮基因的结构和调节及根瘤菌和宿主植物间相互作用的遗传学关系研究,在抗生素、细菌的糖代谢、细菌的氮代谢、固氮基因的结构和调节、根瘤菌共生固氮等研究领域取得一系列成果。1980年,沈善炯当选为中国科学院学部委员(院士)。

1917年,沈善炯出生在江苏吴江。“耕读传家”是沈家的祖训,虽然家境贫寒,但父母尽可能让孩子们接受了良好的教育。

沈善炯于1942年从西南联合大学生物系毕业,并于1947年赴美国加州理工学院生物系留学。

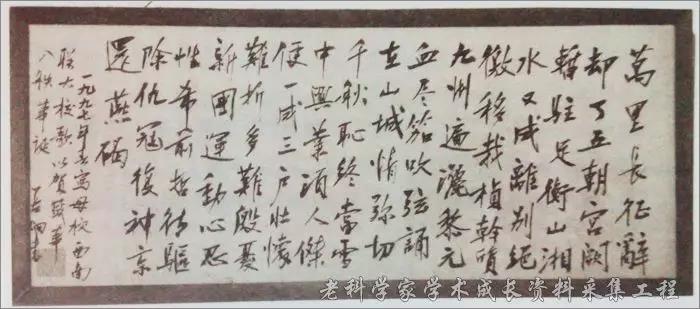

沈善炯手书西南联大校歌

三年后,他完成博士论文《关于粗糙链孢霉菌中络氨酸、半胱氨酸关系的遗传学和生物化学》,获得了博士学位。

博士毕业后,沈善炯计划先在美国工作两年。但1950年8月23日,发生了钱学森被禁止离境并遭到审查和扣留的事件,沈善炯便立刻订了回国船票。他始终牢记出国前著名植物学家张景钺教授的嘱托:“我等待你,望你学成回来。”

8月31日,沈善炯登上了回国的邮轮,和他一起回国的还有核物理学家赵忠尧、空气动力学罗时钧等100多名中国留学生。

邮轮开到夏威夷檀香山时,沈善炯、赵忠尧、罗时钧遭到美国中央情报局的无理扣留,并被投入位于东京下野的巢鸭监狱。9月22日,船上的留学生到达广州,沈善炯等被扣押的消息才为人所知。

迫于国际压力,10月31日他们被带出监狱。11月17日,沈善炯终于乘船离开日本,并于当月21日回到祖国。

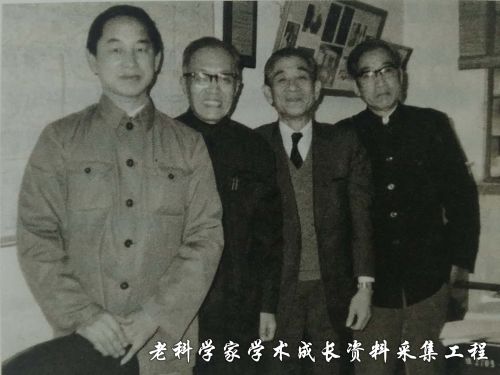

1950年9月,赵忠尧、罗时钧、沈善炯在日本鸭巢监狱留影

回国后,沈善炯进入浙江大学医学院生化科任副教授。1952年,他在张景钺教授的推荐下来到了位于上海的中国科学院实验生物研究所。

在这里,他遇到了以前西南联大的老师殷宏章,并被邀请到中科院植物生理研究室工作。

当时青霉素、链霉素、土霉素等抗生素,已应用于临床,成为了对抗感染的“神药”。但新中国成立之初,我国的抗生素生产几乎是一片空白,一些发达国家禁止对我国出口,我们必须自力更生。殷宏章希望沈善炯从事抗生素相关工作,加入到这项急迫的国家任务中。

植物生理学家罗宗洛(中)和殷宏章(左)、沈善炯(右)合影

1952年11月,抗生素座谈会召开。会后,沈善炯承担了合成金霉素和链霉素的研究工作。在短短的两三年时间内,从未接触过抗生素的他解决了金霉素生产的关键问题。

1957年,金霉素在上海第三制药厂正式投产,我国成为第四个能够生产金霉素的国家。

金霉素进入大规模生产后,沈善炯逐渐将研究重心转向微生物生物化学领域。在他的影响下,研究组内每天都在研究新问题,时刻准备迎接新的挑战。

在这一时期,沈善炯培养出了以王孙仑、洪孟民为代表的一批敢于探索、勇于创新的优秀人才,并带领他们取得了一批得到国际承认的重要成果。譬如,他们发现了一种新的中间代谢产物甲基1,2-醛,证明己糖分解可以循甲基1,2-醛-乳酸的支路代谢进行;在研究链霉菌时,他们发现了作用于烟酰胺辅酶的烟酰胺核酸酶和能使木糖转变为木酮糖的D-木糖异构酶。可惜的是,他们当时没有测定后一种酶对己糖的作用,后来日本三松工业公司应用这个发现将葡萄糖转化为果糖,获得了很大利润。

1982年日本三松工业公司派人来致谢关于葡萄糖异构酶的发现

1973年,沈善炯根据所里的安排,开始进行生物固氮的遗传学研究。从二十世纪五十年代到他重新开始遗传学相关工作,已经过去了二十年,这二十年间遗传学的发展非常快,他急切的需要学习前沿科学知识。

受文献启发,从1974年上半年开始,沈善炯带领团队,选用克氏肺炎杆菌作为研究材料,在短短的三年内,就发现了新的固氮基因,证明了固氮基因在克氏肺炎杆菌染色体上呈一簇排列,否定了国外科学家认为基因间存在“静止区”的观点。

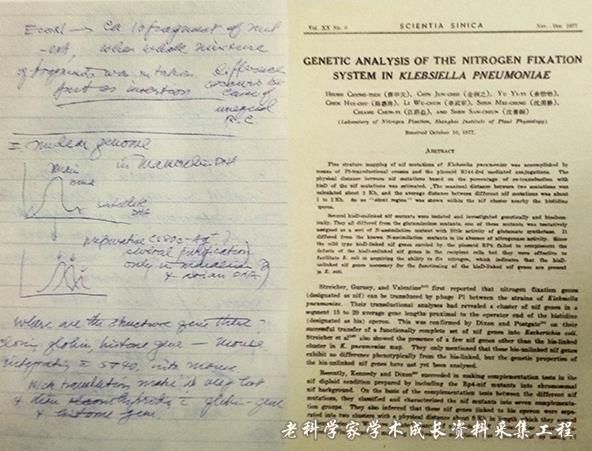

1977年12月,他们的研究成果《克氏肺炎杆菌固氮系统的遗传学分析》发表在《中国科学》杂志上,标志着遗传学在中国学术界的复苏。

沈善炯发表的论文

1978年,全国科学大会在北京召开,标志着“科学的春天”到来。已经61岁的沈善炯再次全身心的投入到科研工作中。

这一年,植生所分子遗传研究室正式成立,沈善炯担任植生所副所长,兼任该研究室主任。他在国内开辟了分子遗传学和生物固氮领域,并取得了一批新的重要成果。几年的时间内,分子遗传研究室成为了国际上以研究生物固氮而知名的实验室。

1997年,80高龄的沈善炯,精力已大不如前,逐渐淡出了心爱的科研舞台,但他想发挥余热,便撰写了一些回忆文章,把他的科研经验留下来。2001年,中国书籍出版社出版了他的回忆录《我的科学生涯》。

沈善炯为祖国的科技事业发展倾注了一生的心血。他在美国上学时的老师和同学都有获得诺贝尔奖,而学业优秀的他却选择回国任教,曾有人问他是否遗憾,他却毫不犹豫地回答:“如果留下来,我应当可以在科学上做出较多的成果……论起对中国的贡献,那跟回到自己的国土去建立实验室、培养学生,使科学在自己的国土开花、结果,还是不能相比的。”

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

[1]熊卫民. 金霉素·牛棚·生物固氮[M], 北京: 中国科学技术出版社, 2014.1.

[2]本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程、中国科学家博物馆(网络版)