杨衍忠:写在大地上的爱国情怀

杨衍忠(1938年-2014年),江西瑞金人,物化探高级工程师。1956年9月,高考失利后由瑞金县政府组织部介绍,到江西省从事煤、铁、铜等矿产资源勘查的最早一支地质勘探队伍——萍乡市中南煤田地勘局128队工作,开启了为国找矿的矿物人生。“为党和国家的地矿事业奉献一生”成为他终生的追求和目标。作为一名普通科技工作者的优秀代表,2014年10月被中国科协评为“全国优秀科技工作者”,2015年荣获地质勘查行业全国“十佳最美地质队员”称号。

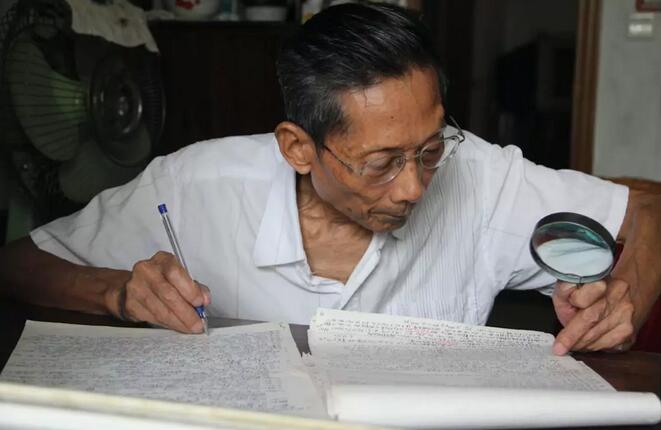

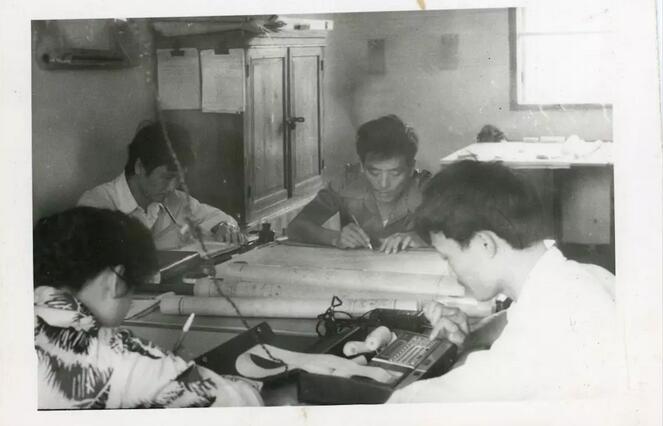

图1 杨衍忠工作照

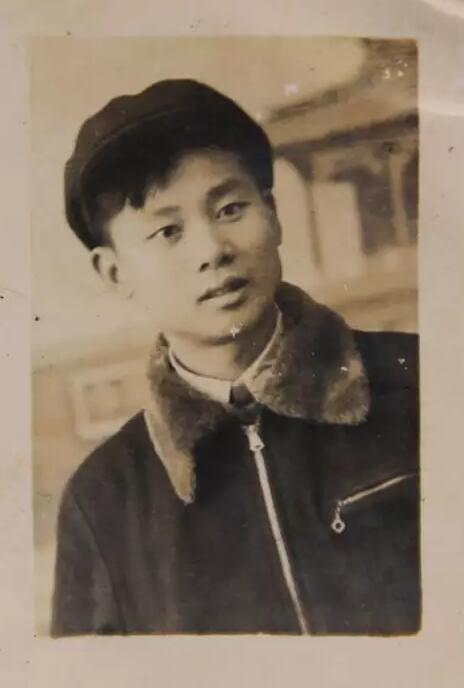

图2 1956年杨衍忠留影

红色基因 结缘地质

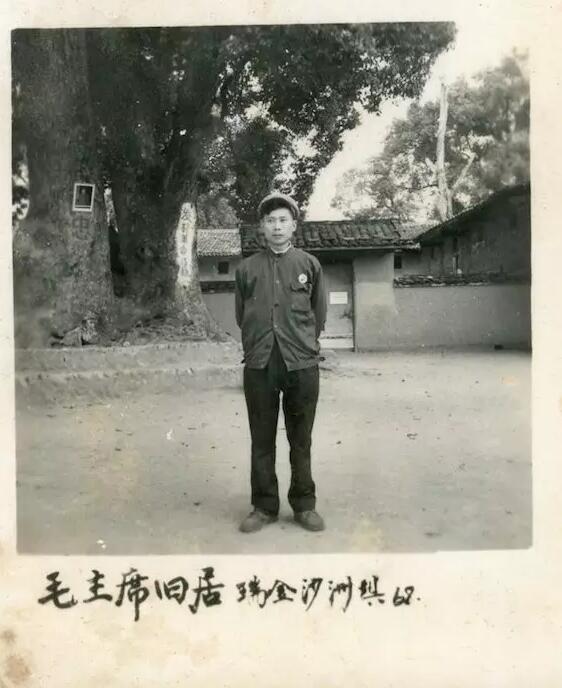

1938年,杨衍忠出生于江西瑞金的一个红色家庭,母亲刘招娣是个老红军,作为妇女宣传队队长留驻瑞金开展革命工作,曾遭受国民党迫害多年,是当地乡亲的营救使母亲获得自由;父亲曾是红军部队里的一名炊事员。自幼家境贫寒,全家仅供杨衍忠一人读书,依靠助学金完成初、高中学业。贫苦的出身使他认识到学习机会的来之不易,他学习刻苦认真,成绩优异。

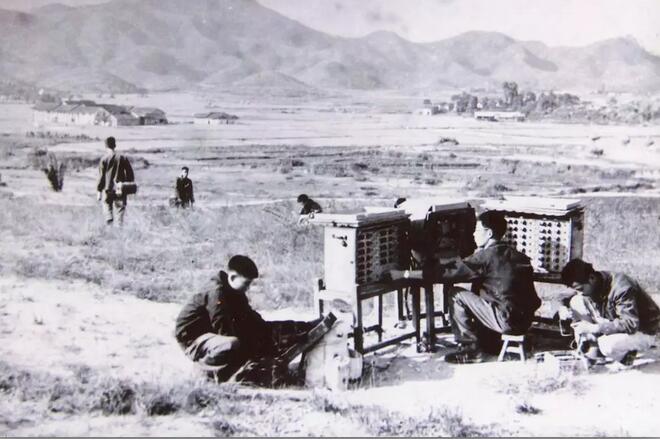

图3 1960年8月杨衍忠(左一)在北京煤炭工业学院学习期间到河北井陉实习时与师友合

1956年,杨衍忠因身体原因高考失利。18岁的他,经瑞金县组织部介绍来到江西省萍乡市中南煤田地勘局128队工作。在这里,他开始为之奋斗、奉献一生的地质勘测工作。工作中,杨衍忠认真负责、吃苦耐劳,1959年被派往北京煤炭工业学院参加专业知识培训学习。在此期间,他参加了国庆十周年游行活动,见到了毛泽东等党和国家领导人,及兄弟国家的元首。亲历这一共和国重大活动,更加坚定了杨衍忠爱国奉献的信念。

图4 1968年杨衍忠在毛泽东主席故居前留影

出生于革命圣地的杨衍忠,血液中流淌着“红色基因”。在党和国家的培养和关爱中成长,心中对党和国家充满感恩之情,对新中国建设有着特殊的责任感和使命感。1962年,他在给弟弟杨衍熙的信中写道:“……我们是地道翻身的穷小子,自解放后蒙受党的培养教导,党的事业需要我们去担当,一个真正的革命者,无论在任何的艰苦环境中,也丝毫不动摇其坚强的革命意志!党的事业、社会主义的建设事业,我们不担当,谁来担当?!惭愧我自己现在知识、技术、业务水平、政治理论思想水平都很低。不过,只要沿着党所指引的方向走,相信党的话,我相信,我们将会对党对人民作出自己应该做到的事情。”

为国找矿 情系赣南

杨衍忠38年从事野外物化探地质勘查的工作经历,使他走遍了赣南地区的山山水水,熟悉这里的每条路和每个矿物点,被业界称为“杨博士”和“活地图”。在同事眼里,杨衍忠是当之无愧的权威和专家。

图5 1980年杨衍忠(右二)在赣南某矿区野外作业留影

30多年的一线找矿工作,杨衍忠从未说过苦和累,工作中取得进展和突破使他倍感欣慰。作为父亲,他将自己的坚持和理念传达给子辈,希望他们也能坚定信念,不畏艰苦,为国奉献。1989年4月23日在给儿子杨卫民的信中他写道:“我们地质队伍,无论是搞地质、物化探、测量、化验的,或者是机修、开车、绘图、财务计划物资供应等后勤工作,以至于采买、炊事员等,都为了一个目的,就是为国家、人民找到可供开采利用的矿产资源,这些工作没有高低贵贱之分。你爸爸在50-70年代,为了找矿,终年在野外爬山涉水、风餐露宿,经常和酷暑严寒、虫蛇野兽打交道,这工作苦不苦?累不累?我搞物化探,也搞过地质、测量、打钻、打吊锤,但我都愉快地去干,甘心情愿地去干好,为什么?因为我有一个理想和目标——为国家、人民多找矿,为工业建设贡献自己的一生。回顾过去,我也感到光荣,苦得值得,累得有益。我这一生,至少为国家找到几十处(大、中、小型)矿产地和矿点,没有愧对国家。为了工作,为了自己的理想和目标,我至今仍是孑然一身在外,而且至今也每天坚持工作10个小时以上,每天都坚持学习专业技术,科学文化到深夜,从来没有怨言和感到苦闷烦恼。在顺利时我得到喜悦,在逆境中我泰然处之。为什么?望儿想一想。” 这就是一名普通地质工作者的家国情怀,他们没有豪言壮语、没有惊天地的成就,在自己的本职岗位上努力工作,用实际行动为国奉献。

图6 1981年杨衍忠(左二)与909队物化探分队部分同事工作时留影

20世纪80年代,杨衍忠承担了《南岭地区地质找矿成矿预测大普查》等多个国家级、省级找矿重大项目。作为主要发现者之一的“会昌岩背锡多金属矿田”取得重大找矿突破,先后荣获1988年地质矿产部三等奖和1990年江西地矿局地质找矿一等奖。

1994年,经杨衍忠优选三次的两项物化探异常查证取得显著找矿成果,其中,安远园岭寨发现中型以上钼矿,大龙——淘金湾矿区发现25条金矿脉。

整理文稿 无私奉献

中国有句古语“自古忠、孝难两全”,在杨衍忠身上充分体现和见证了这一古语。

2014年5月,杨衍忠临终前托付家人两件事情,一是将自己收集整理的所有地质手稿无偿捐献给国家,二是身后事的处理。杨衍忠将自己的一生献给了国家地质事业,常年在野外勘查找矿。退休后,老人用20年的时间收集、整理赣南地区地矿资料,完成长达600多万字的《江西南部地质、物化探矿产信息卡片》,并将几十年来收藏的地质资料、图纸、笔记本全部捐献给所在单位。

对于父母,杨衍忠深感愧疚,未能尽到作为儿子的责任。18岁的他离家开始野外地质勘查工作,很难回家照顾父母,老人在最后弥留之际告诉家人:“自己死后要葬在父母身边……生前不能尽孝,希望死后可以陪伴父母。”

对于地矿事业,对于国家,杨衍忠坚守的一名共产党员的誓言。他常说:“党和国家培养了我,给了我一生,我就要用生命回报党、回报地质事业。”

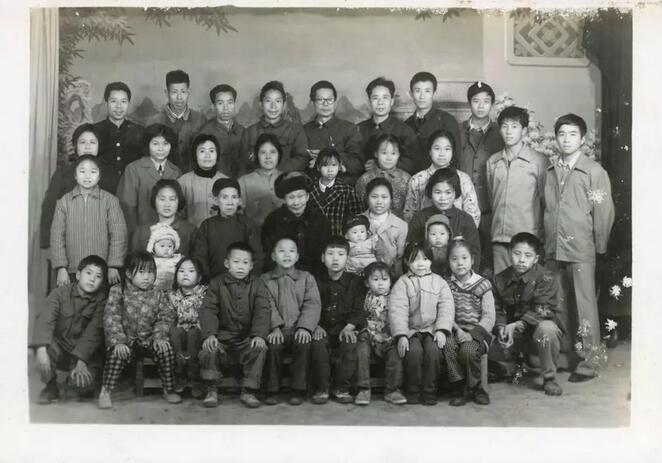

图7 1982年杨衍忠(后排左5)全家庆祝父亲81岁寿辰合影

杨衍忠以一己残病之躯,历经20载,完成了众人多年未能完成的工作。他所编写、捐献的资料卡,经专家审定,是一部完整的地质查证报告,首次相对系统地对赣南地区全部18个县中比例尺航磁、土壤、重砂、水系沉积物等异常进行了梳理,圈定出各类异常2400余处,并建卡归档约3000处,填补了赣南地区多项物化探异常汇集编录空白,为地质找矿提供了丰富的信息……。这批资料为一线地质工作者提供了完备的工作手册,其中野外工作具体行进的路线标记得很清楚。这是杨衍忠一生工作的总结,记录着他走过的每一条路、趟过的每一条河。后辈年轻人可以站在前人的肩膀上继续努力前行。

本文史料来源:

1.袁赣湘:《铺路石——记老红军后代、赣南队退休高级地质工程师杨衍忠》,《江西地质矿产》2012年8月1日。

2.江仲俞,张志勇:《杨衍忠临终捐献600万字找矿文稿》,《江西日报》2014年5月29日。

3.杨衍忠采集小组资料长编,2017年。

4.王少甬,龙回仁:《生命无悔的书写——追记江西赣南地质调查大队高级工程师杨衍忠》,《中国国土资源报》2014年6月14日。

作者简介:李海静,女,博士,中国科协创新战略研究院与中国科学院科技战略咨询研究院联合培养博士后研究人员。

(《今日科苑》2017年第9期)